를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

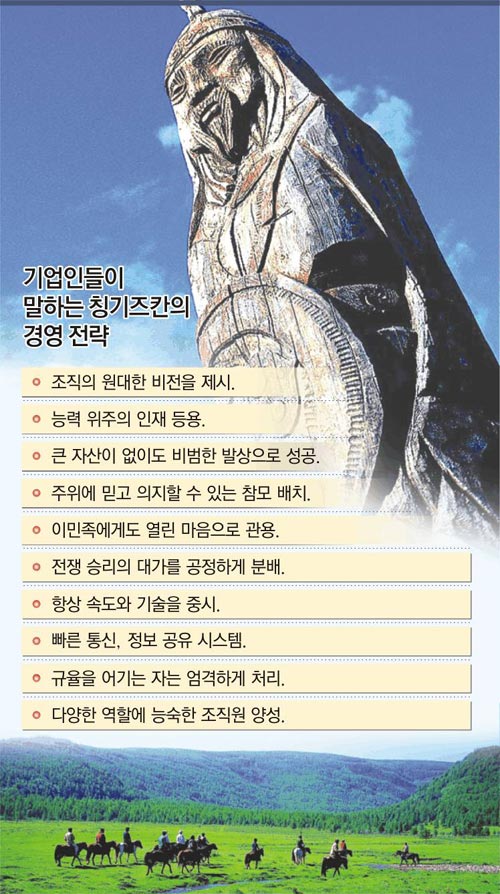

《‘적(敵)은 내 안에 있다. 나를 극복하는 순간 나는 칸이 됐다.’ ‘자만심을 삼키지 못하면 남을 지도할 수 없다. 절대 자신이 가장 강하거나 똑똑하다고 생각하지 말라.’ 2005년 한 해 한국 기업인들은 13세기 몽골 민족의 위대한 정복사에 유난히 깊은 관심을 기울였다. 그 중심에는 칭기즈칸이 있었다. 그는 세계 역사상 가장 넓은 영토를 지배했다. 불과 20여 년 만에 그가 정복한 영토는 나폴레옹과 히틀러, 알렉산더 대왕이 정복했던 면적을 모두 합친 것보다 넓었다. 기업인들은 칭기즈칸이 100만∼200만 명의 군사로 유라시아에 걸친 광대한 ‘자유무역지대의 제국(帝國)’을 일군 비결에 관심을 가졌다. 그에게는 “집안을 탓하지 말고 가난이나 나라도 탓하지 말라”는 강인한 정신력이 있었다.》

○ 디지털 노마드 경영 잇따라 도입

“계속 이동하면 승리하고 성(城)을 쌓으면 패배한다. 앞으로는 ‘디지털 노마드(유목민)’의 시대다.”(황창규 삼성전자 반도체총괄 사장)

“우리 민족에게 흐르는 피는 유목민의 피다. 말을 몰고 나갈 곳이 있다면 뭐든지 할 수 있다.”(정만원 SK네트웍스 사장)

기업인들의 칭기즈칸 연구는 끝이 없다. 또 연구 결과는 실제 경영에 접목되고 있다.

황 사장은 D램에 안주하지 않고 다시 플래시메모리를 내놓았다. 기술이 끊임없이 발전하는 정보기술(IT) 산업에서 성공한 한 제품에 안주하면 다시 몰락하는 현실을 유목민적 사고로 극복했다.

구자열 LS전선 부회장은 최근 임직원 150여 명에게 ‘CEO 칭기즈칸’이라는 책을 선물했다. 칭기즈칸의 도전정신을 경영에 반영할 수 있도록 벤치마킹해야 한다는 것. 정 사장도 복합주유소와 패션 사업을 무기로 올해 중국시장에 성공적으로 진출했다.

출판계에서도 몽골군의 위용은 대단했다. 인터넷에서 ‘칭기즈칸’을 검색하면 올해 나온 책만 20권이 넘는다.

삼성경제연구소가 올해 기업 최고경영자(CEO) 1600명을 대상으로 조사한 결과 칭기즈칸 관련 서적 2권이 ‘CEO가 휴가에 읽을 책’으로 선정됐다.

○ 그의 철학은 무엇이 다른가

칭기즈칸은 조직 전체의 원대한 비전을 제시해 조직원에게 신바람을 불러일으켰다. 이는 요즘 기업에도 필수다.

김호동 서울대 동양사학과 교수는 “칭기즈칸은 자기 계획에 부하들의 동참을 이끌어내는 능력이 뛰어났다”며 “병사들은 칭기즈칸을 위해 싸우는 것이 아니라 ‘나의 전쟁’이라는 생각을 갖고 전투에 임했다”고 말했다.

또 속도와 기술을 중시했다.

군사 장비와 식량을 항상 가볍게 하고 이동 수단인 말을 중하게 여겼다. 전쟁이 일어나면 여자와 기술자는 항상 살려뒀다. 신기술을 갖는 자만이 세계시장을 지배하는 오늘날의 글로벌 경영 환경과 맞아떨어진다.

전쟁으로 생기는 이익은 항상 부하들과 공유했다. 공적을 많이 세운 순서에 따라 이익을 배분한 것은 오늘날의 스톡옵션과 다를 바 없다.

박병엽 팬택 부회장은 “칭기즈칸은 혈연 중심 사회를 실적 위주의 시스템으로 바꾼 인물”이라며 “당시로선 상상조차 힘든 혁명적인 변화”라고 말했다.

○ 논란 속에도 높아지는 관심

대우가 자동차를 앞세워 유럽시장을 공략하던 1990년대 중반. 현지 언론은 김우중 전 대우 회장을 ‘킴기즈칸’이라고 불렀다.

실제 김 전 회장이 유라시아를 가로질러 유럽을 공략한 경로도 칭기즈칸의 침공 루트와 유사했다.

그러나 ‘김우중 신화’는 몰락했다. 이는 칭기즈칸이란 모델을 가감 없이 따르기 어렵다는 점을 보여 주는 대표적인 사례다. 칭기즈칸이 성공을 위해 무자비한 약탈과 살육을 자행했다는 것도 논란거리다.

하지만 올해 그에 대한 관심은 꾸준했다. 그의 발자취를 따라 몽골의 관광지를 돌아보는 여행상품도 속속 등장했다.

몽골 주재 한국대사관 한명재 공사는 “올해에만 100여 명의 국회의원과 기업인이 몽골을 다녀갔다”며 “올여름엔 관광객도 많이 늘어 매일 오는 비행기에 자리를 예약할 수 없었을 정도”라고 말했다.

올해 1∼10월 한국의 대(對)몽골 수출, 수입액은 각각 6610만 달러, 455만 달러로 지난해 같은 기간보다 각각 4.9%, 13.9% 늘었다.

몽골 정부도 내년 건국 800주년을 맞아 대규모 칭기즈칸 기념사업을 계획하고 한국 측의 참여를 요청하고 있다.

|

유재동 기자 jarrett@donga.com

알록달록 얼룩덜룩 2005 >

-

사설

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[알록달록 얼룩덜룩 2005]slim & BLACK 휴대전화 시장](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0