공유하기

[O2/이장희의 스케치 여행]경복궁 근정전

- 동아일보

글자크기 설정

“부지런하게 정치를 하라” 세종의 호령이 들렸다

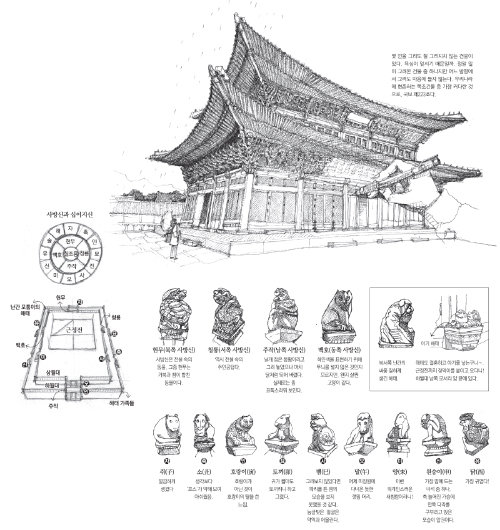

내가 가장 좋아하는 건물 중 하나인 근정전(勤政殿)을 다시 보고 싶어 경복궁을 찾았다. 최근 관광객이 늘면서 예전의 호젓함이 사라졌기에, 서둘러 이른 아침 궁에 들어섰다. 때마침 겨울비가 추적거리며 내렸다. 너른 마당에 들어서니 빗속에서 거대한 궁궐의 적막감만 요연했다. 궁궐 뒤로 보이는 북악산도, 인왕산도 낮은 구름 속에 모습을 달리하고 있었다. 그 풍경은 정선이 그린 인왕제색도의 한 장면처럼 감미로웠다.

청자기와 얹은, 그리운 옛 모습

길이길이 큰 복을 누리라는 의미의 경복궁(景福宮·사적 제117호)은 그 이름을 지어 올린 정도전의 바람대로 되지는 못했다. 임진왜란 때 소실된 다음 한동안 역사에서 사라졌다가 1868년이 되어서야 흥선대원군에 의해 겨우 다시 모습을 드러냈다. 따라서 현재 경복궁에 있는 건물들은 150여 년이 채 안 된 것이다. 경복궁에서 가장 중심이 되는 건물인 근정전도 마찬가지다. 소실되기 전의 근정전 지붕은 용 문양이 새겨진 청자기와로 덮여 푸른 유리지붕인 듯 아름다웠다고 전해진다. 그 모습을 실제로 보지 못하게 된 데다 여러 왕의 자취도 함께 사라졌으니 안타까울 뿐이다.

그에 반해 흥선대원군이 재건한 이후 근정전의 역사는 말할 수 없이 참담했다. 일제강점기에 들어서 일본은 침략의 홍보 수단으로 근정전을 이용했다. 조선총독은 여러 행사에서 용상(임금이 앉는 평상)이 있었던 자리에 올랐고, 독립군과 싸우다 죽은 일본 경찰들의 혼령을 위로하는 제사가 해마다 열렸다. 그야말로 지난 왕조에 대한 최악의 유린이었다. 사라지지 않고 버텨 온 것이 그나마 다행일까. 하지만 지금도 주인 없는 궁궐의 공허함은 감출 수 없어 보인다.

슬프도록 아름다운 근정전

우산을 접고 근정전을 감싸고 있는 행랑을 따라 천천히 걸었다. 나는 이곳에서 무언가를 생각하고 싶을 때 몇 바퀴고 반복해 돌며 생각에 빠지곤 한다.

그때, 멀리 사정전(思政殿·근정전 뒤의 건물)에서 걸어 나온 세종이 근정전으로 들어서는 모습이 보이는 듯했다. 기록에 따르면 세종은 매일 새벽 일찍 사정전에서 어전회의(임금의 앞에서 중신들이 모여 국가 대사를 의논하던 회의)를 열었다고 한다. 진정 부지런한 정치를 몸소 보여 준 성군이었다. 나는 그를 따르는 여러 신하의 뒷모습이 사라지는 걸 바라보며 행랑 끝에 오랫동안 우두커니 서 있었다.

처마로 떨어지는 빗방울이 점점 굵어지는 걸 느꼈다. 넓게 고인 물웅덩이에 비친 또 하나의 근정전이 빗방울에 이지러지기 시작했다. 순간 오래전 멈춰 버린 시간 속에서 푸른 기와의 옛 근정전이 비쳤다. 아, 아름답구나. 짧은 감탄이 새어 나왔다. 하지만 그 빛깔은 이내 회색 하늘에 겹쳐 빗속으로 사라졌다. 가냘프지만 시리도록 차가운 겨울비의 두드림이 이어졌다. “겨울답게 눈이라도 내리면 좋으련만.” 쓸데없는 푸념만 늘어놓아 봤다.

일러스트레이터 www.tthat.com

이장희의 스케치 여행 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

주성하의 ‘北토크’

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/WISDOM]선승 모습처럼… 도심 속 신비한 자태](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0