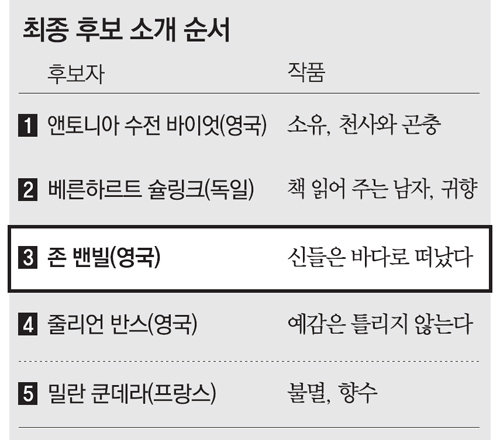

[제4회 박경리 문학상 최종 후보자들]<3>英 소설가 존 밴빌

《 제4회 박경리문학상의 세 번째 후보는 아일랜드 출신 영국 작가 존 밴빌(69)이다. 시적인 아름다운 언어를 구사해 언어의 마법사로 불리는 밴빌의 작품세계를 소설가인 이세기 박경리문학상 심사위원이 소개한다. 》

스토리는 단순하다.

그러나 어느 날 우연찮은 오해로 쌍둥이 남매는 바다로 나간 후 돌아오지 않는다. 자살인지 익사인지 모를 이 사건으로 인해 그는 마음에 남모를 상처를 입는다. 바다는 그에게 죽음이자 무덤이며 인간이 돌아가야 할 마지막 휴식처다. 소설을 다 읽고 나면 뤼크 베송 감독의 영화 ‘그랑블루’처럼 바다 속으로 잠겨드는 슬픔을 느끼게 된다.

작가는 현재와 과거를 오가며 인생에서 찰나적으로 스쳐가는 순간들, 떠나간 사람들에 대한 그리움을 세련되고 지적인 문체로 그려낸다. 해외 언론들은 이에 대해 ‘미사여구 없는 최고의 언어 마법사’ 또는 ‘독자의 마음을 꿰뚫고 들어오는 단어의 아름다움은 우주이며 기적’이라는 찬사를 보내고 있다.

사건의 반전도, 극적 스릴도 없다.

밴빌은 1945년 12월 8일 아일랜드 웩스퍼드에서 태어나 세인트피터스대를 졸업하고 아일랜드 항공사 직원과 ‘아이리시타임스’ 기자로 일했다.

그는 1970년 단편집 ‘롱 랭킨’을 들고 문단에 나왔다. 1976년 ‘닥터 코페르니쿠스’로 제임스 테이트 블랙 메모리얼상을, 1981년 ‘케플러’로 가디언상을 받았고 1982년 ‘뉴턴 레터’를 발표했다. 이들 모두 우주의 진리를 탐구하는 세 천문학자의 생애를 그린 전기소설로 역사소설 형식의 혁명 3부작을 완성하는 데 성공한다.

지금까지 전기소설, 추리소설을 포함해 20편의 책을 출간했으며 ‘바다’는 그의 15번째 책이다. 한국 번역서 제목은 ‘신들은 바다로 떠났다’(2007년·정영목 옮김). 이는 소설의 가장 첫 문장인 “THEY DEPARTED, the gods(그들은, 신들은 떠났다).”에서 비롯된 것이다.

2010년 ‘세계 작가와의 대화’를 위해 한국에 왔던 아일랜드의 클레어 클로이에 따르면 밴빌의 소설은 “인간이 처한 조건을 향해 웃음과 슬픔이 공존하는 시각, 너무 슬퍼서 웃음을 주는 시각”을 공유하고 있다.

삶의 유한성과 기억의 소멸에 대해 독자에게 진지하게 사유할 기회를 줄 뿐 아니라 계속되는 상실감 속에서도 살아있다는 것의 참된 의미를 그때마다 냉연히 지켜내기 때문이다. 베른하르트 슐링크의 ‘귀향’ 못지않게 올해의 수확으로 꼽아도 손색이 없는 소설이다.

○ 이세기 심사위원은…

소설가. 조선일보 신춘문예 당선, 현대문학 소설추천. 현대문학상 수상. 저서로는 ‘바람과 놀며’ ‘그 다음은 침묵’ ‘길을 묻는 여자’ ‘가장 먼 세상’ ‘갈짓자로 날다’ ‘빛을 가꾸는 에피큐리언’ ‘죽기 전에 꼭 봐야 할 한국영화 1001’ 등이 있다. 서울신문 논설위원, 한국영상자료원 이사, 영상물등급위원회 심의위원 등을 지냈다.

이세기 심사위원

박경리문학상 최종 후보자들 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

김대균의 건축의 미래

구독

-

여행의 기분

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0