공유하기

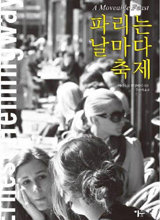

어니스트 헤밍웨이 ‘파리는 날마다 축제’

- 동아일보

글자크기 설정

대문호의 투명하고 아름다웠던 청년시절… 당대 문화수도 파리의 풍물과 함께 추억

한 분야에 능숙해지면 다른 분야도 쉬워진다고 말했던가. 음악과 글은 같은 창작의 범주 안에 있지만 너무 다르다. 그래서 재작년 에세이집을 쓸 당시 나는 큰 혼란을 느꼈다. 이 증상을 고쳐 줄 글을 찾아 헤맸다. 날카롭고도 부드러운 글이 필요했다. ‘파리는 날마다 축제’는 그 와중에 발견했다. 헤밍웨이가 젊은 시절 프랑스 파리에 머물며 전업 작가로 커리어를 쌓던 이야기가 담겨 있다. 몇십 년 전 일을 이렇게 생생하게 적을 수 있다니. 묘사는 생생했고 문장은 군더더기가 없으며 재미있었다. 혈이 뚫리는 기분.

1920년대 파리는 문화적으로 어마어마했다. 우디 앨런의 영화 ‘미드나잇 인 파리’의 주인공이 동경하는 바로 그 시대다. 청년 헤밍웨이는 당시 문학 대모 거트루드 스타인의 살롱에서 피카소와 만나고, 은행원이던 T S 엘리엇에게 시만 쓰게 하기 위해 친구들과 돈을 모으고, 작가 스콧 피츠제럴드와 낮술을 마셨다.

가난한 예술가 청년의 삶을 더 가까이 볼 수 있는 에피소드도 있다. 지금도 있는 파리의 명소 ‘셰익스피어&컴퍼니’ 서점에 책을 빌리러 간 헤밍웨이는 보증금이 없어 쩔쩔맨다. 착한 점원이 그냥 빌려주겠다고 하자 뛸 듯이 기뻐한다. 남성의 ‘사이즈’로 고민하는 피츠제럴드를 루브르박물관에 데리고 가 고대 그리스 조각상의 주요 부위를 보여주며 위로하는 부분에서는 사려 깊음도 엿볼 수 있다.

책의 후반부에 있는 ‘nada y pues nada’(‘아무것도 아니야, 그리고 어, 아냐, 아무것도’라는 뜻의 스페인어)는 그가 자살하기 석 달 전에 적은 글이다. 생뚱맞게 스키 사고에 대한 이야기를 풀어놓던 헤밍웨이는 이렇게 말한다. “가슴이 찢어지는 것은 또 다른 문제다. (중략) 가슴이 없는 사람은 당연히 가슴 찢어질 일도 없을 것이다. 그러니 가슴이 있는 사람에게 가슴이 찢어지는 일이 벌어지는 데에는 여러 가지 요소가 복합적으로 작용한다.” 마음이 아주 오래 쌓였을 때 할 수 있는 말은 결국 ‘아무것도 아니야’뿐일지도 모르겠다.

오지은 가수

좋아요 이 책! >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

Tech&

구독

-

이진영 칼럼

구독

-

헬스캡슐

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[좋아요 이 책!]‘쓸모없는’ 인문학이 왜 우리 삶에 꼭 필요한가](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/03/25/77202988.1.jpg)

댓글 0