조화 만드는 사람 ‘화장(花匠)’

“흰 밀랍과 푸른 종이로 매화와 대나무를 만들고, 그 사이에 비단을 오려 만든 붉은 복숭아꽃을 두었다.”(이황 ‘퇴계집·退溪集’)

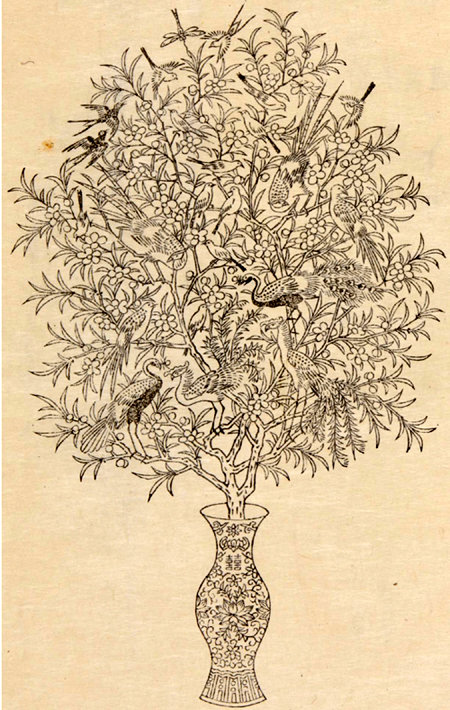

한순간 피었다가 스러지는 꽃을 원하는 대로 장식하고 오래 보기 위해 만드는 것이 조화(造花)다. 요즘은 조화를 하도 잘 만들어 생화와 구분할 수 없을 정도지만, 싸구려라는 편견 탓인지 생화를 선호한다. 하지만 옛날에는 그렇지 않았다. 조화로 만든 화환을 쌀 열 가마니 값을 들여 샀다면 선뜻 이해할 사람이 있을까?

옛날에 생화를 장식으로 사용했다는 기록은 오히려 찾기 힘들다. 왕비와 궁녀의 머리 장식인 잠화(簪花)도, 장원 급제자의 사모에 꽂는 어사화(御賜花)도, 각종 궁중 행사의 장식도 모두 조화였다. 지금처럼 사시사철 생화를 구할 수 있는 것도 아니고, 원예 기술이 발달하지 않았던 당시로서는 불가피한 선택이기도 했다.

전문 기술자인 ‘화장(花匠)’이 조화를 만들었다. 화장에 대한 기록은 고려시대부터 있다. 국왕의 물품을 관리하는 중상서와 국왕의 의복을 전담하는 상의국 소속이었다. 조선시대에도 관청 소속이었다. 상의원, 연회를 담당하는 예빈시, 내자시뿐 아니라 지방 관청에도 별도로 소속됐을 정도로 꼭 필요한 직무였다. 이들은 중요한 행사가 있을 때마다 소집돼 조화를 만들었다. 왕실 연회에 쓰이는 조화의 종류와 수량은 갈수록 늘어났고, 고종 때에 이르면 연회에서는 한 번에 수만 개의 조화가 사용됐다. 고종의 사치 탓이라고도 했지만, 왕실의 권위를 높이기 위한 전략이기도 했다.

조선시대 기술자가 대개 그랬듯이 화장도 고된 노동을 했지만 대접은 제대로 받지 못했다. 국가 소속이더라도 행사가 없으면 월급은 한 푼도 나오지 않았다. 그들은 먹고살기 위해 새로운 시장을 개척해야 했다. 새로운 고객은 왕실 문화를 선망하는 사대부였다. 궁중을 드나들던 사대부들이 조화를 사용하기 시작했으며 지금의 꽃다발이나 화환처럼 보편화시켰다. 퇴계 선생도 밀랍 매화, 종이 대나무, 비단 복숭아꽃을 보고 시를 짓기도 했다.

급기야 선비들 사이에서 ‘조화 DIY(Do It Yourself)’ 열풍이 불기 시작했다. 인기 있는 품목은 선비의 상징인 매화였다. 나무틀에 밀랍을 부어 꽃잎을 만들고, 초록 종이를 오려 꽃받침을 만든다. 노루털로 꽃술을 만들고 부들 가루를 발라 꽃가루 효과를 주었다. 이렇게 만든 꽃을 진짜 매화 가지에 붙이면 진짜보다 더 진짜 같은 매화가 완성된다. 연암 박지원(1737∼1805)은 이렇게 만든 조화를 친구에게 팔기도 했다.

장유승 단국대 동양학연구원 선임연구원

조선의 잡史 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

관계의 재발견

구독

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[조선의 잡史]기생과 고객을 연결해주고 스케줄과 수입까지 관리한 ‘연회 전문가’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/06/28/85091467.1.jpg)

댓글 0