<39·끝> 무령왕릉의 교훈

“우리나라 고고학 발굴에서 다시는 되풀이돼선 안 될 역사적 과오였다.”

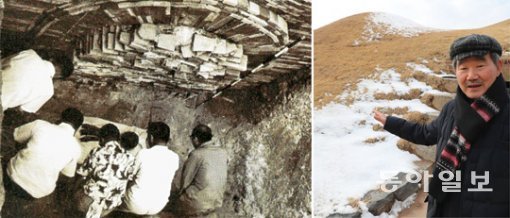

지건길 국외소재문화재재단 이사장(74·전 국립중앙박물관장)이 자서전 ‘고고학과 박물관 그리고 나’(학연문화사)에서 무령왕릉 발굴을 회고하며 쓴 글이다. 그는 1971년 무령왕릉 발굴에 참여한 당사자다. 고고학자가 자신의 발굴 성과를 비판하기란 참으로 어려운 법. 그만큼 무령왕릉 발굴이 한국 고고 역사학 연구에서 차지하는 비중이 얼마나 큰가를 보여준다.

22일 오랜만에 무령왕릉을 다시 찾은 노학자는 스마트폰으로 곳곳을 촬영하느라 바빴다. 그곳에 자신의 청춘 한 자락이 담겨 있기 때문이리라. “벌써 46년이 흘렀소. 압도적인 광경에 모두들 넋이 나갔지….”

○ 희대의 발견과 폭우

1971년 7월 5일 충남 공주 송산리 고분군 공사현장. 장마철 무덤에 물이 차는 걸 막기 위해 배수로를 놓는 작업 도중 6호분과 비슷한 재질의 벽돌이 드러났다. 뭔가 심상치 않은 유구가 새로 발견됐다는 보고에 김원룡 당시 국립박물관장을 단장으로 한 발굴단이 구성돼 이틀 뒤 현장으로 출동했다. 조사원은 이호관 문화재연구실(현 국립문화재연구소) 학예연구관과 손병헌 조유전 지건길 학예연구사였다.

○ 무덤 주인이 드러나다

어둠 속에서 뿔 달린 ‘그로테스크한 괴물’이 눈앞에 나타났다.

다음 날 오후 4시경 발굴단은 무덤 입구를 막고 있는 벽돌 몇 장을 빼내고 왕릉의 속살을 살짝 들여다볼 수 있었다. 주위를 둘러싼 취재진과 주민들조차 숨을 죽였다.

○ 광란의 도가니

“이 무덤은 백제 제25대 무령왕 부부가 묻힌 왕릉이며, 한 번도 도굴된 적이 없습니다.”

30분 뒤 왕릉 밖으로 나온 김원룡의 말 한마디에 발굴단과 취재진의 흥분은 최고조에 달했다. 기자들의 성화에 발굴단은 아직 실측도 끝나지 않은 무덤 촬영을 허용했다. 유구와 유물 규모로 볼 때 최소 수개월의 발굴이 필요했지만, 발굴단은 다음 날(9일) 오전 9시까지 철야 발굴을 강행했다.

이에 따라 지석과 진묘수, 관재(棺材) 등 주요 유물들이 대략적인 실측과 촬영만 거친 뒤 무명천에 둘둘 말려 서둘러 옮겨졌다. 구슬과 장신구 등 바닥에 흩어진 자잘한 유물들은 실측도 없이 삽으로 퍼 담았다. 왜 이리 급했을까. “엄청난 광경에 발굴단장부터 경황이 없던 데다 주민들과 기자들 독촉에 마음이 더 급해진 거지요.”

일본학계에선 ‘무령왕릉계 유물’이라는 학술용어가 생겼을 정도. 중국 양나라 무덤 양식인 벽돌무덤으로 지어지고, 관재 성분이 일본산 금송으로 밝혀지는 등 백제의 활발한 대외 교류도 알 수 있게 됐다.

지난해 2월부터 연재된 본 시리즈를 마치며 노학자에게 제언을 부탁했다. “무령왕릉에서의 잘못을 통해 발굴은 절대 서두르면 안 된다는 ‘뼈저린 교훈’을 얻었습니다. 긴급하게 이뤄지는 구제 발굴을 최소화하고, 공공기관이 발굴을 주도하는 ‘발굴 공영제’를 진지하게 검토해야 할 시점입니다.”

●한국의 인디아나존스들

<38>청주 신봉동 유적

<37>경기 하남시 ‘이성산성’

<36>함안 말이산 고분

공주=김상운 기자 sukim@donga.com

한국의 인디아나존스들 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

광화문에서

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[한국의 인디아나존스들]“무령왕릉” 한마디에 법석… 주위 독촉에 이틀만에 서둘러 발굴](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/12/27/87913035.1.jpg)

댓글 0