[2020 행복원정대 : ‘워라밸’을 찾아서]1부 완생을 꿈꾸는 미생들

<8> 근무시간 늘리는 ‘시간도둑’ 회의

“그럼 A안으로 결정하고 추진합시다.”

이번 회의도 ‘답정너’(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼)로 끝났다. 이럴 거면 왜 자료를 준비하라고 했는지…. 어제 야근하며 준비한 회의 자료를 클릭해 휴지통으로 보냈다. 매일 반복되는 ‘답정너’ 회의에선 어차피 쓸모없는 자료들이다.

10년 전 대한민국 정부의 사무관이 됐다. 모교 정문에 ‘최상우(가명·36)’ 석 자가 적힌 행정고시 합격자 펼침막이 걸렸을 때 다짐했다. ‘혁신의 아이콘’이 되겠다고. 비효율의 상징인 공직 사회에도 ‘스마트 워커’가 있다는 걸 보여주고 싶었다. 10년이 흐른 지금, 그런 다짐은 반복되는 ‘답정너 회의’를 거치며 백기를 든 지 오래다.

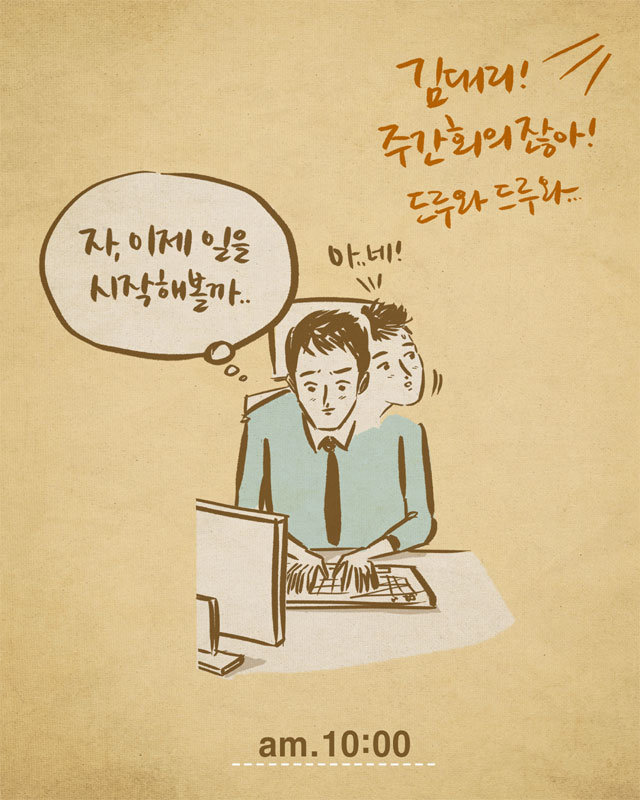

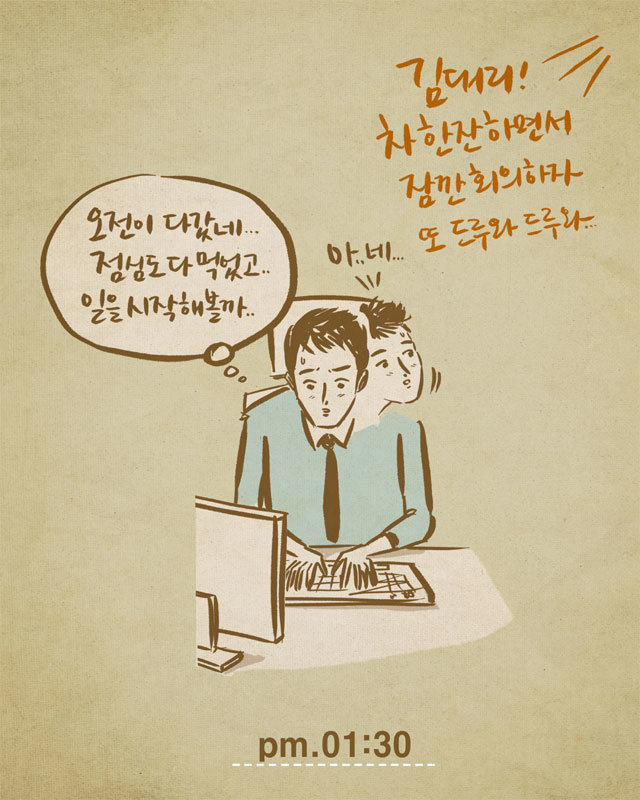

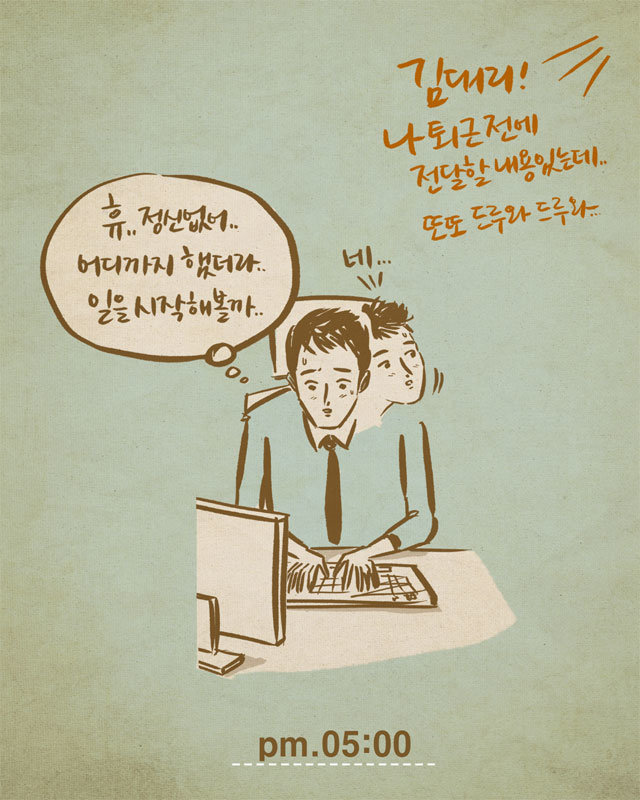

8회 ‘회의 끝, 일과(日課) 시작’ 웹툰은 ‘딸바보가 그렸어’로 유명한 김진형 작가가 계속되는 회의 탓에 퇴근시간이 지나서야 업무를 시작하는 공무원 최상우(가명·36) 씨의 사연을 토대로 그렸다.

금요일 회의가 가장 난해하다. 월요일 국장 주재 회의를 준비하기 위한 회의다. 그야말로 회의를 위한 회의인 셈이다. 특히 장관이나 국장의 특별 지시가 떨어지면 회의를 위한 회의에 야근과 주말 근무가 덤으로 얹혀진다.

일주일에 세 번이면 참을 만하다. 문제는 ‘돌발 회의’가 더 많다는 것이다. 대통령과 국무총리가 주재하는 국무회의와 각 부처 장관들이 모이는 회의 직전에는 그 회의를 준비하기 위한 회의가 시도 때도 없이 열린다. 높은 분들이 자주 모이면 그분들 대신 우리가 바빠진다. 고위급 회의가 끝나면 결과를 공유하는 회의가 또 소집된다. 뫼비우스의 띠처럼 회의가 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.

청사를 세종시로 옮긴 뒤 회의에 대한 생각은 더 ‘회의적’이 됐다. 세종시로 이사하지 않은 국장은 종종 서울에서 회의를 소집한다. 우리 부처에도 화상회의 시스템이 있지만 국장은 단 한 번도 이를 이용하지 않았다. 직접 얼굴을 보고 얘기해야 아이디어가 샘솟는다나? 샘솟는 건 짜증뿐임을 진정 모르시는지….

도대체 회의가 뭔지 국어사전에서 찾아봤다. 회의는 ‘여럿이 모여 의논함. 또는 그런 모임’이라고 정의돼 있다. 이상했다. 지금까지 회의에서 ‘의논’을 한 기억이 별로 없다. 초임 사무관 때는 책상만 쳐다보다 나왔다. 지난주 회의는 시쳇말로 ‘멍 때리다’ 끝났다. 메모의 대부분은 낙서다.

회의를 ‘회지(會指)’라고 부르는 게 낫지 않을까. 내가 아는 회의는 ‘여럿이 모여 지시(指示)를 받는’ 거다. 정책 아이디어를 모아보자는 회의도 답은 늘 정해져 있다. 국장이나 과장의 생각이 그날의 정답이다.

지난주 회의 때도 국장은 의논 없이 각종 지시를 내리꽂았다. 휴일을 반납해야 할 수 있는 일들이었다. 답답한 마음에 동기 카톡(카카오톡)방에 ‘오늘도 답정너 회의했다. 주말 출근 확정’이라고 올리자 ‘나도, ××’라는 글이 연이어 올라왔다.

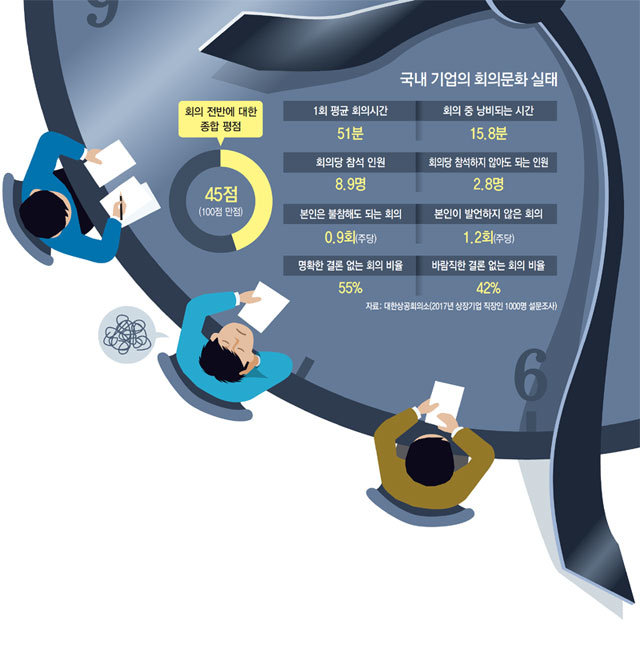

정부는 지난달 공무원의 초과근무를 40% 줄이고, 연가 사용을 100%까지 끌어올린다는 ‘근무혁신 종합대책’을 발표했다. 우리 부처에도 지침이 내려왔지만 모두 코웃음을 쳤다. 회의 참석과 서울∼세종 왕복으로 소비하는 시간만 일주일에 8시간 이상이다. 회의 때문에 매주 세 번 이상 야근을 해야 하고, 회의 준비를 위해 주말에도 하루는 꼭 청사로 출근한다.

유성열 기자 ryu@donga.com

○ 여러분의 ‘무너진 워라밸’을 제보해 주세요. 설문 링크(bit.ly/balance2018)에 직접 접속하거나 직장인 익명 소셜네트워크서비스인 ‘블라인드’를 통해 사연을 남길 수 있습니다. 시리즈 전체 기사는 동아닷컴(www.donga.com) 내 ‘2020 행복원정대: 워라밸을 찾아서’ 코너에서 볼 수 있습니다.

워라밸을 찾아서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

후벼파는 한마디

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0