[2020 행복원정대:‘워라밸’을 찾아서]2부 일하는 방식이 확 달라진다

<3> 회식 없이 소통하기

A: 젊은 직원들이 일만 하고 퇴근하는 걸 생산성 제고라고 생각하는 건 착각이다. 소통하고 친밀해져야 서로 원하는 걸 찾을 수 있죠.

B: 회사가 무슨 동아리인가요? 꼭 친해져야 하는 이유가 뭔지…. 평소 일할 때 말이 안 통하는 게 문제죠.

B: …. 회식 때도 부장님 혼자 얘기하시던데요. 설마 몇 시간 훈시하시고선, 소통했다고 착각하시는 거 아닌가요?

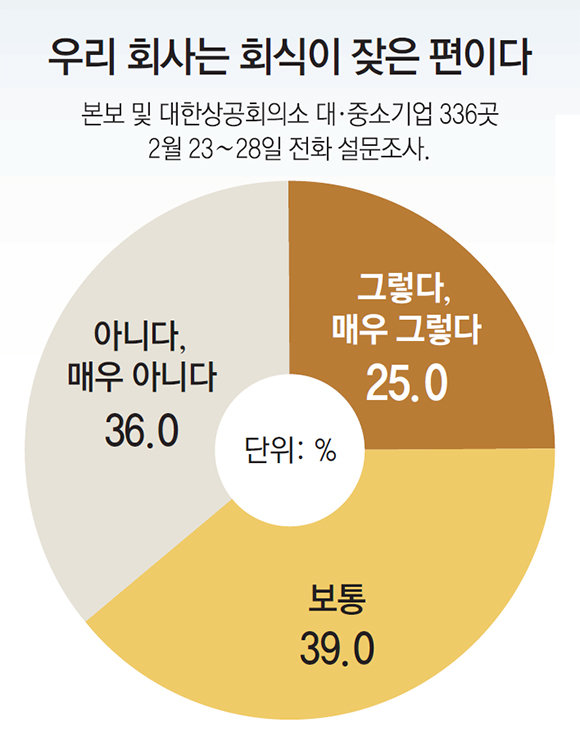

술을 둘러싼 세대 갈등은 현재 진행형이다. 지나친 회식이 워라밸(일과 삶의 균형)을 해친다는 데는 이의가 없다. 그래서 기업들은 2010년대부터 회식문화 근절 캠페인 실험을 해왔다. 과음이 업무효율을 떨어뜨리고 피로를 높인다는 판단 때문이다. 2010년경은 기업에 밀레니얼 세대(1980년대 초반에서 2000년대 초반 출생)가 물밀듯이 입사하던 시기이기도 하다.

웬만한 기업마다 하루 일찍 퇴근하게 해주는 ‘가정의 날’을 만들고 회식은 1차까지만 하자는 캠페인을 벌여 왔다. 삼성전자나 LG디스플레이는 ‘112’(한 가지 술로, 1차에서, 2시간 이내에)처럼 구체적인 가이드도 발표했다. ‘119’(한 가지 술로, 1차에서, 9시 이전까지) 캠페인에도 많은 기업이 참여하고 있다.

공기업 차장급인 김모 씨(37·여)는 “처음 회사에서 119 캠페인을 할 때 저게 뭐냐고 웃었는데, 부서장끼리 서로 캠페인 잘 지키기 경쟁에 나서면서 진짜로 회식이 줄었다”고 전했다.

워라밸이 중시되는 최근에는 좀 더 강제적인 조치들도 나온다. LG유플러스는 올해부터 월수금 회식을 금지한다고 발표했다. 노래방에서는 이 회사의 법인카드가 긁어지지 않는다. 강제 조치가 효과는 있다.

LG유플러스 관계자는 “월수금 회식을 금지했는데, 이날 법인카드를 긁으면 나중에 조사 나올 수도 있다고 보고 다들 조심한다. 요즘은 회식을 점심에 하거나 영화 관람으로 대체하기도 한다”고 말했다.

문제는 술이 빠지니 조직 내 세대 간 소통 방법을 모르겠다는 호소가 곳곳에서 나온다는 점. 회식이 줄어든 기업의 한 임원은 “젊은 세대와 우리(40, 50대)가 생각하는 ‘스킨십’ ‘소통’ 방식이 다른 것 같다. 솔직히 영화 보고 차 마시는 것은 우리 스타일이 아니다. 어색하고 친해지기 어렵다”고 말했다. 또 다른 부장은 “평소에도 말 안 하고 회식도 싫어하는 사원들을 보면 진짜 교류 자체가 싫은 건가 싶기도 하다”며 한숨을 쉬었다.

하지만 장 대표는 “조직원 간 연대와 술자리에서의 끈끈함이 같다고 착각하는 것은 문제다. 업무에 대한 공평한 칭찬과 격려가 친밀성을 높일 수 있다. 회식은 다소 위계질서와 조직 충성도를 확인하는 자리가 되기 쉽다”고 말했다.

아예 업무 시간에 ‘술자리’를 마련하는 것도 세대 간 갈등을 피할 수 있다고 전문가들은 지적한다. 미국 기업에서 일하는 이모 씨(37·여)는 “부서에서 오후 4시에 스탠딩 와인 모임을 열기도 한다. 한국식 끈끈함이 그리울 때도 있긴 하지만 퇴근 후 스케줄을 존중하는 사고방식은 배울 만하다”고 말했다.

‘술 없어도 친해지기’의 대안으로 등장한 제도 중 하나는 ‘호칭 파괴’다. 부장님, 과장님 대신 ‘영수님’이나 ‘김 프로’ 등으로 통일해 수평적으로 소통해 보자는 것이다. 2002년 CJ그룹을 시작으로 지난해 삼성전자, 올해 LG유플러스, SK텔레콤에 이르기까지 많은 기업이 호칭 통일에 동참하는 추세를 보인다.

이 또한 반론이 있다. ‘님’ 호칭이 이미 정착한 회사에 경력으로 입사한 한 과장은 “처음에는 어색했지만 자꾸 이름을 부르다 보면 편하게 느껴질 때도 있다. 그래도 위계질서는 여전히 어렵다”고 말했다. 실제로 호칭 파괴를 도입했다가 포기하는 기업도 적지 않다. 호칭만 바꾼다고 회사 문화가 바뀌지 않는다는 걸 확인했기 때문이다.

그래서 소통 실험은 여전히 현재 진행형이다.

▼“소통의 제1조건은 수평적 조직문화”▼

“나이-서열 따지는 위계질서 버리고 다양성 중시 中기업 벤치마킹을”

이 실험을 진행한 채서영 서강대 영문과 교수(사회언어학)는 “첫 번째 그룹”이라고 말했다. 채 교수는 “한국어만큼 존대어 체계가 복잡한 나라가 없다. 친구 개념도 ‘같은 해에 태어난 사람’ 정도로 좁다. 빨리 누가 나이가 많은지 확인해야 언어를 제대로 사용할 수 있고, 그래야 친해질 수 있다고 보는 경향이 강하다”고 말했다.

요즘 기업들의 최대 관심사 중 하나는 소통이 잘되는 수평적 기업문화다. 업무 지시가 불명확해도 되묻지 못하는 문화, 아이디어가 있어도 일단 침묵하는 문화가 혁신을 저해한다고 보기 때문이다. 비효율이 장시간 근로로 이어지는 것은 물론이다. 갖가지 실험을 하지만 기업들은 쉽지 않다고 호소한다.

언어의 사회적 함의를 연구하는 채 교수는 한중일 언어 중에서도 우리 언어에 위계질서를 중시하는 잔재가 남아있다고 설명한다. 그만큼 아시아 문화권 중에서도 기본적으로 장유유서 개념이 강한 셈이다. 모이면 ‘막내’와 ‘큰형님’을 정하는 습관도 한국식 언어문화의 특징이다. 채 교수는 “친한 사이는 ‘가족 관계’ 개념으로 보는 시각이 여전히 남아있다”고 말했다.

방법은 없을까. 장은지 이머징리더십인터벤션즈 대표는 “중국이 하면 우리도 할 수 있다”고 말한다. 중국 정보기술(IT) 기업 화웨이가 대표적인 수평적 기업이다. 부회장 3명이 일정 기간 동안 교대로 최고경영자(CEO)를 맡는다. 사내정치나 경직성을 타파하기 위해서다.

장 대표는 “아시아 기업 중에서도 중국 기업은 수평적 조직문화를 자랑한다. 유교사회에서 공산사회를 거치며 오히려 젠더(성) 평등도 높고 다양한 조직원이 모였기 때문”이라고 말했다. 이어 “다양한 사람이 모이면 나이, 서열보다 직무 위주로 수평적인 문화가 만들어질 가능성이 높다. 그래서 다양성이 중요한 것”이라고 말했다.

김현수 kimhs@donga.com·변종국 기자

워라밸을 찾아서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

헬스캡슐

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0