매우 엽기적이지만 이공계 연구현장에서는 오래되고 흔한 농담이다. 30일 국가과학기술자문회의와 생물학연구정보센터(브릭) 등 6개 전문연구정보센터가 공개한 ‘이공계 대학원생 처우 개선을 위한 설문조사 결과’를 보다 이 오래된 농담을 다시 떠올렸다. 8월 말∼9월 초에 1330명의 국내 이공계 대학원생을 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과인데, 숫자에 묘사된 이들의 삶은 몹시도 우울해 보였다.

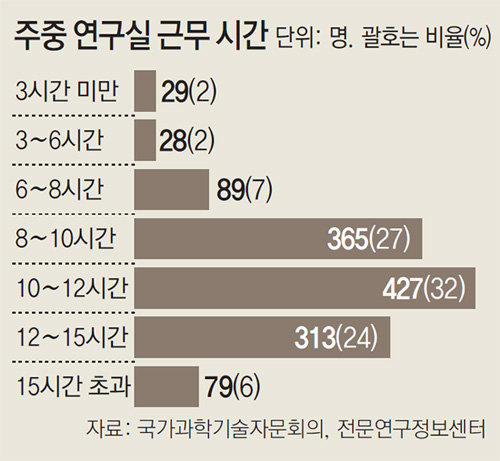

‘워라밸’은 남의 나라 이야기였다. 응답자의 62%는 하루 평균 10시간 넘게 연구실에서 일한다고 답했다. 29%는 공식 휴가가 없다고 했고, 휴일마저 강제로 출근한다는 답도 16%에 달했다.

교육에 대한 만족수준도 매우 낮았다. 연구의 기초소양은 교수보다는 연구실 선배에게 더 많이 배운다고 답했다. 수업에 만족한다는 답은 37%에 불과했다. 응답자의 3분의 2는 과거로 돌아가면 지금의 대학이나 학과, 연구실을 다시 택하지 않겠다고 답했다.

과학기술정보통신부가 배포한 보도자료에는 누락돼 있지만, 따로 받아본 원자료에는 더 충격적인 내용도 있었다. 대학원생 5명 중 1명은 기여가 별로 없는 사람을 논문 저자로 넣으라거나, 반대로 연구에 참여했는데 이름을 빼라는 부당한 지시를 교수나 선배로부터 받았다고 답했다. 최근 사회를 뒤흔든 연구 부정이 일상화돼 있다는 의미로 읽힌다. 연구 결과를 미리 정하고 이에 맞춰 연구하라는 함량 미달 지시를 받았다는 응답도 11%나 됐다. 엄정한 과학을 다뤄야 할 연구 현장에 연구윤리가 작동하지 않는 것이다.

연구자로서 가장 기초적인 소양과 윤리를 익혀야 할 이들이 대학원 현장에서 어떤 좌절감을 느꼈을지 짐작하기 어렵지 않다. 이들이 갈리고 있던 것은 어쩌면 축나는 몸뿐만이 아니라 더 중요한 정신과 자존심이지 않았을까.

현장에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

기고

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![세종문화회관의 ‘컬렉터’ 전시에 없는 세 가지[현장에서/김민]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/11/01/98168051.2.jpg)

![‘명태균 수사’가 진짜 불법계엄 방아쇠를 당겼을까 [횡설수설/신광영]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130804004.1.thumb.jpg)

댓글 0