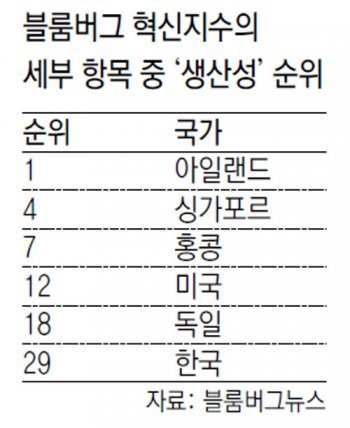

지수(index)는 숫자로 이뤄져 있지만, 실제로 중요한 건 숫자가 아니라 흐름이다. 숫자 자체의 크기보다는 시간이 지나면서 숫자가 어떻게 변했는지 살피기 위해 만들어진 것이기 때문이다. 올해 블룸버그뉴스가 발표한 국가별 혁신지수에서 한국의 생산성은 105개국 가운데 29위로 밀렸다. 지난해에는 18위였는데 1년 새 11계단 떨어진 것이다.

블룸버그만 한국의 생산성에 경보음을 울린 게 아니다. 경제협력개발기구(OECD)는 지난해 경제전망 보고서에서 향후 한국 정부가 해결해야 할 가장 중요한 이슈로 노동생산성을 꼽았다. OECD는 “낮은 생산성을 보완하던 장시간 노동은 주 52시간 근로제 도입으로 효과가 줄었고, 생산가능인구도 줄어들고 있다”고 지적했다. OECD에 따르면 한국의 노동생산성은 OECD 상위 50% 국가의 절반 수준이다.

생산성을 높이려면 노동시장 개혁 역시 필요하다. 정부는 고용 안정만을 강조하지만, 안정성 중심의 고용 환경에서는 기업이 투자를 회피하는 것은 물론이고 임금 지급에 따른 비용 부담을 중소기업으로 전가하는 식으로 대응하게 된다. IMF가 지난해 한국 정부에 재정 확대를 권고하면서도 노동 개혁을 주문한 배경이 여기에 있다. IMF는 “노동정책의 근간으로 ‘유연안정성’이 채택돼야 한다”며 “노동 개혁이 잠재력을 높이는 열쇠”라고 강조했다. 유연안정성은 기업에는 고용유연성을 주고 실직자에게는 정부 지원과 재취업 기회를 제공해 노동시장의 유연성과 안정성을 동시에 꾀하는 정책이다.

사정이 이런데도 정부의 규제·노동 개혁 의지는 눈에 띄지 않는다. 오히려 기업들에 투자와 채용을 늘리라고 채근하거나, 재정을 투입한 공공 일자리에 힘입은 고용률 상승을 경제 성과로 내걸고 있다. 외부에서 한국 경제를 바라보는 시선의 흐름이 바뀌고 있는 점을 주목해야 한다.

남건우 경제부 기자 woo@donga.com

남건우 경제부 기자 woo@donga.com

현장에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

동아광장

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![쌍용차, 대주주 책임이 우선[현장에서/서형석]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/01/21/99333499.1.jpg)

![[횡설수설/김승련]앤디 김, 영 김, 매릴린 순자 스트리클런드, 데이브 민…](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130438016.3.thumb.jpg)

댓글 0