“분류학이나 생태학 같은 기초학문은 정말 위기입니다. 연구비가 없으니 대학원생이 오지를 않습니다. 국제유명저널에 논문을 내야 연구비를 준다는데 첨단 분자생물학이 아닌 한국의 동물 연구로 국제저널에 논문을 발표하기가 쉽나요.”

정부의 연구개발이 ‘유망 분야의 특정과제’에 집중화 대형화되면서 물리 화학 생물 지구과학 수학 등 ‘기초과학’과 연구자 개인의 뜨거운 호기심에 바탕을 둔 ‘스몰 사이언스’는 고사될 위기를 맞고 있다. 뭉치 돈이 나오는 ‘빅 사이언스’에 자신의 연구를 잘 꿰어 맞추고, 유행을 잘 따르고, 정치를 잘 해야 살아남을 수 있다는 냉소주의가 과학기술계에 만연하고 있다.

과학재단과 학술진흥재단은 한국의 기초과학을 육성하는 양대 기관이다. 김대중 정부는 출범 초기에 두 재단의 역할 중복을 막기 위해 과학재단은 우수연구센터 등 목적성이 강한 중규모 이상의 집단 연구를 지원하고, 학술진흥재단은 소규모 개인 연구를 지원토록 했다. 개인 연구비는 비록 소액이지만 하고 싶은 연구를 할 수 있어 인기였는데 과학재단이 그 역할을 잃은 것이다.

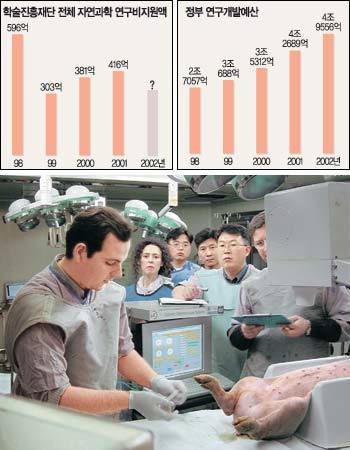

게다가 소규모 개인연구비를 전담 지원하는 학술진흥재단의 이학 공학 의약학 등 전체 자연과학 분야 연구비 지원액수는 98년 596억원에서 지난해 416억원으로 오히려 줄었다. 특정 대학, 특정 학과를 중점 육성하는 ‘두뇌한국 21’사업에 우선적으로 돈이 투입됐기 때문이다. 올해에는 인문분야 학회장들이 대통령을 면담해 ‘인문학의 위기’를 토로한 뒤 학술진흥재단의 연구비 지원액이 무려 1000억원이나 증액됐으나, 이 중 900억원이 인문사회과학에 배정됐다.

이처럼 두 재단의 개인 연구비 지원은 축소된 반면, 정부가 ‘선택과 집중’을 강조하면서 특정분야, 특정과제에 대한 연구개발비는 지나칠 정도로 집중화 대형화되고 있다. 과학기술부는 올해 18개 ‘프론티어연구사업단’ 67개 ‘창의적연구사업단’ 418개 ‘국가지정연구실’ 등 특정연구개발사업에 대한 연구비를 지난해보다 32% 늘려 3020억원을 IT, BT, NT 등에 집중 투입할 예정이다.

과기부가 선정한 프론티어연구사업단장은 10년 간 1000억원의 연구비를 나누어주는 막강한 권한을 갖는다. 이로 인해 과학기술계가 인맥과 학맥 중심으로 재편되고, 지방대 교수 등은 소외되는 부작용이 일부에서 나타나고 있다.

위암 억제 유전자를 발견해 ‘네이처’보다 더 권위있는 ‘셀’지에 표지로 최근 소개된 충북의대 배석철 교수의 경우 3년 동안 과기부에 국가지정연구실로 선정해 줄 것을 요청했으나 번번이 탈락했고, 올해에는 창의적연구사업에 지원했으나 서류 심사에서 떨어졌다.

9년 동안 해마다 5억원의 파격적인 연구비를 주는 창의적연구사업단의 경우 최근 과기부가 11명을 1차 선발했는데 이 중 7개가 나노기술 관련 과제 신청자였다. 이로 인해 유행을 따르지 않는 연구자는 도태되는 것이 아니냐는 위기감이 일고 있다.

계명의대 의과학연구소 박종구 교수는 “미국에서는 게놈프로젝트나 우주, 무기개발 등 조직적 연구를 해야 하는 거대프로젝트를 제외하고는 대부분의 연구비가 과학자의 능력에 따라 주는 개인연구비이고, 연구과제의 선정도 우리처럼 정부가 직접 하지 않고 국립보건원(NIH)같은 전문연구기관이 학계 전문가와 함께 선정한다”고 말했다. 그는 “우리나라에서 정부가 대규모 연구사업단을 만들어 단장에게 관리 책임을 맡기는 현상은 소수의 공무원이 손쉽게 연구비를 관리하려는 행정편의주의와 실적주의가 빚어낸 결과”라고 지적했다..

국가과학기술자문위원인 서울대 오세정 교수(물리학)는 “현대과학기술은 복합적이고 여러 분야의 협조가 필수적이어서 연구개발의 지나친 집중화 대형화는 소규모의 자생적 연구집단과 국가 전체의 과학기술 기반을 약화시킨다”며 “연구 개발을 정부관료에게만 맡기지 말고, 전문 과학자가 정책결정과정에 능동적으로 참여해야 문제가 해결될 것”이라고 강조했다.

신동호 동아사이언스기자 dongho@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베스트 서핑/여행정보 사이트]다투어 등](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)