5일 한국기초과학지원연구원은 채영복 과기부 장관 등이 참석한 가운데 대덕연구단지에서 핵융합 실험건물 준공식을 갖는다. 실내 체육관 크기의 이 건물은 벽 두께가 1.5m로, 원자력발전소보다 더 두껍다. 이 건물에 무게 1000t의 육중한 핵융합 장치 ‘K스타’가 들어선다.

K스타의 부품인 초전도자석, 진공용기, 저온용기 등은 삼성종합기술원, 현대중공업, 포스콘 등 10개 기관이 나누어 제작 시험 중이다. 곧 조립을 시작해 2005년 시운전에 들어가면 K스타는 중수소를 1억도로 가열해 핵융합 반응을 일으키게 된다. 이 반응은 실제 태양에서 일어나는 핵융합 반응과 같다. 그래서 K스타의 별명은 ‘한국의 태양’.

우리가 만드는 이 인공태양은 인류가 핵융합 에너지로 전환해 가는 길목에서 중요한 징검다리 역할을 할 것으로 보여 벌써 세계의 주목을 받고 있다. 미국 에너지부도 공동으로 실험을 하자며 K스타에 2000년부터 180억원의 연구비를 투자하고 있다.

K스타가 관심을 끄는 이유는 두가지이다. 첫째는 세계 최초로 오직 ‘초전도 자석’으로 만든 핵융합 장치라는 점이다. 둘째는 지속적으로 핵융합을 일으킬 수 있는 ‘정상 상태’ 운전을 처음으로 실험한다는 것이다.

|

핵융합장치의 성능은 자석이 좌우한다 해도 과언이 아니다. 그동안 유럽, 미국, 러시아 등은 구리로 만든 보통 전자석으로 핵융합장치를 만들었다. 하지만 이 전자석은 전기저항으로 인해 엄청난 열이 발생하는 게 큰 단점.

핵융합연구개발단 권면 박사는 “냉각수를 흘려 넣어주면서 이 열을 식혀야 하므로 기존의 장치들은 20∼30초 가동하고 20∼30분 쉬었다가 다시 가동해야 했었다”며 “하지만 K스타는 저항이 구리선의 수백분의 1에 불과한 초전도 자석을 쓰기 때문에 300초 동안 지속적으로 운전하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

초전도 자석 만들기는 가장 어려운 작업이다. 540개의 초전도 선을 꼬아 엄지손가락 두께의 케이블을 만들고 이 케이블을 감아 자석을 만든다. 초전도 자석은 극저온에서만 작동한다. 이 때문에 540개의 초전도 선 사이에 눈에 보이지 않을 만큼 작은 틈을 만들어 이 속으로 영하 268.5℃의 액체 헬륨을 주입하게 된다.

이 자석의 제작에는 유럽, 일본, 러시아, 캐나다 국제공동연구팀이 지난해 설계를 끝낸 국제핵융합로(ITER)의 기술을 상당 부분 활용했다. 국제우주정거장에 이어 가장 큰 규모의 국제 공동연구 프로젝트가 될 이 장치는 2015년까지 40억 달러를 들여 실제 발전소 크기로 건설된다.

이 핵융합로도 ‘K스타’와 똑같은 토카막 형태의 초전도 자석으로 설계 됐다. 따라서 K스타에서 얻은 연구 결과가 국제핵융합로에 적용돼 우리가 세계 핵융합 연구에 크게 기여할 전망이다. 이미 ITER 연구팀은 건설비를 줄이기 위해 자신의 핵융합로를 재설계하면서 K스타와 비슷한 방식으로 초전도 자석의 형태를 바꿨다. 또 12억 달러를 들여 만든 자신의 설계도를 한국이 참고하도록 허가했다.

K스타팀은 인터넷 기술을 이용해 핵융합 연구 사상 최초의 원격 공동실험도 준비하고 있다. 세계의 과학자들이 어느 곳에 있든지 함께 실험에 참여하며 그 결과를 실시간으로 볼 수 있도록 하고 화상회의를 통해 결과 분석도 같이 하자는 것이다.

대덕〓신동호동아사이언스기자 dongho@donga.com

▼이경수 연구개발단장▼

|

한국기초과학지원연구원 이경수 핵융합연구개발단장(사진)은 자타가 공인하는 우리나라 ‘핵융합의 개척자’다.

MIT에서 교수로 일하다 91년 귀국한 그는 정부를 설득해 핵융합 프로젝트를 성사시켰고, 지금까지 프로젝트의 책임을 맡고 있다. 많지 않은 정부의 연구개발비 가운데 2480억이나 되는 돈을 긁어가 한 때 과학기술계에서 시기와 불만의 대상이 되기도 했다.

하지만 에너지 위기를 배경으로 최근 중국과 인도가 국가 차원의 핵융합 연구에 뛰어들고, 미국이 한국의 ‘K스타’에 이어 국제핵융합로(ITER) 컨소시엄에 참가하기로 하면서 이런 불만은 상당히 가라앉았다.

이 박사는 “에너지 위기가 빨리오면 2030년, 늦게 오면 2040년쯤 세계 최초의 핵융합 발전소가 상업 운전에 들어갈 것”이라고 내다본다. 그는 “한국이 원자력발전소를 지으면서 외국에 유출된 돈이 200억 달러에 이르지만 핵융합발전소는 우리 손으로 직접 짓게 될 것”이라고 강조했다.

이 박사는 “과학이 발전하려면 커다란 실험장치를 직접 만들어보는 경험이 필요하고 그래야 그 장치로 실험을 하면서 노벨상도 나오게 되는 것”이라고 말했다. “2005년 실험이 시작되면 세계의 정상급 과학자들이 한국에 들낙 날락 거리에 돼 우리의 과학기술 수준도 한층 높아지게 될 것”이라고 덧붙였다.

신동호동아사이언스기자 dongho@donga.com

▼핵융합이란▼

|

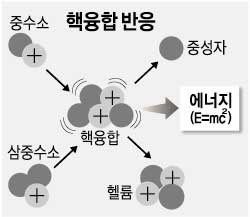

초고온에서 수소는 원자핵과 전자로 분리되면서 플라스마 상태가 된다.

활발히 움직이는 이 플라스마를 자석을 이용해 높은 밀도로 좁은 공간에 가두면 양전기를 띤 원자핵들이 전기적 반발력을 이기고 융합하면서 질량 결손만큼 에너지를 발생시킨다.

핵융합장치는 수소보다 융합이 쉬운 중수소와 삼중수소를 연료로 쓴다. 중수소는 수백만년 동안 쓸 수 있을 만큼 바닷물에 포함돼 있다. 중수소와 삼중수소 혼합연료 1g을 핵융합하면 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산해 핵분열에 비해 4배의 에너지가 나온다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베스트 서핑/여행정보 사이트]다투어 등](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![“미래의 제국은 정신의 제국이다” [후벼파는 한마디]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211850.1.thumb.jpg)