▽이번 사고는 ‘천재(天災)’가 아닌 ‘인재(人災)’=한국은 인터넷 인구 2600만명에 초고속인터넷 가입 가구가 지난해 말 현재 1000만가구를 넘는 등 인터넷 인프라 측면에서는 세계 1위. 그러나 해킹이나 바이러스 등에 대한 정보 보안 수준은 매우 낮아 이번처럼 비교적 단순한 웜 바이러스 공격에 국가 인터넷망이 한꺼번에 와해되는 불명예를 안았다.

실제로 마이크로소프트(MS)사는 이번에 문제가 됐던 신종 웜 바이러스 ‘SQL 오버플로(overflow)’와 관련해 지난해 7월 자사의 데이터베이스용 서버프로그램인 MS-SQL고객들에게 보안패치를 업데이트 받을 것을 권고했다.

그러나 상당수 국내 고객들은 이를 무시했고 그 결과 신종 바이러스에 감염된 서버가 ‘가해자’로 돌변, 사상 초유의 인터넷망 마비를 가져온 것이다.

| ▼관련기사▼ |

2001년에도 코드레드 바이러스가 극성을 부렸으나 아직까지도 이에 대한 보안패치를 업데이트 받지 않은 곳이 상당수라고 국내 보안 관계자들은 전했다.

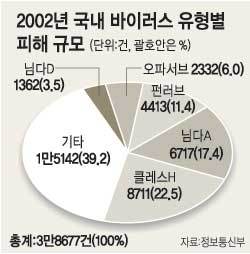

이처럼 기업과 개인들의 보안불감증이 계속되면서 님다, 펀러브 등 외국에서는 이미 활동이 주춤한 바이러스들이 국내에서는 지속적인 피해를 주고 있다.

초고속인터넷 보급률이 70%로 세계 1위인 한국은 거꾸로 바이러스나 해커가 공격할 때도 그 피해 정도가 다른 나라에 비교할 수 없을 정도로 대단히 크다. 따라서 여기에 걸맞은 보안의식이 없는 상황에서 인터넷 인프라 1위는 언제든지 자해용 부메랑이 될 수 있다는 점을 이번 사고가 보여준 것이다.

| 국내 기업들의 보안제품 사용 현황 (단위:개) | ||||||

| 네트워크 구축사업체 | 방화벽 | 침입탐지시스템 | 인증 및 암호화 제품 | 보안서비스 | 가상사설망 | 통합보안관리도구 |

| 18만149 | 3만4373(19.1%) | 1만1777(6.5%) | 1만9988(11.1%) | 1만2323(6.8%) | 5429(3%) | 1833(1.0%) |

| 괄호안은 네트워크 구축 전체 사업체 대비 비율. (자료:정보통신부) | ||||||

▽보안투자는 ‘비용’(?)〓정부 기업 소비자들이 보안에 대한 투자를 여전히 ‘비용’으로 인식하고 있는 것도 큰 문제점으로 지적된다. A증권사는 지난해 2000만원 정도가 들어가는 님다 바이러스에 대한 보안솔루션을 도입하려다 이를 중단하고 무료로 제공되는 단순솔루션을 다운받고 말았다. 증권사로서는 무엇보다 중요한 온라인 거래의 안전성보다는 ‘비용절감’을 선택한 것.

그러나 선진국에서는 보안의식이 각별하다. 예컨대 미국은 정부 IT 예산의 8% 선을 보안에 투자하는 반면 한국은 그 비율이 1% 미만이다.

보안전문업체인 하우리 권석철 사장은 “이번 사태가 보여주고 있듯이 한번 보안에 문제가 생기면 막대한 피해가 생긴다”며 “보안에 대한 근본적인 인식전환이 필요한 시점”이라고 말했다.

실제로 정보통신부가 지난해 6월 네트워크를 구축한 기업체를 대상으로 보안제품 도입 현황을 조사한 결과 △방화벽 19.1% △침입탐지 시스템 6.5% △인증 및 암호화제품 11.1% △통합보안관리도구 1.0%로 선진국에 비해 대단히 낮은 편이다.

▽통제센터가 없는 국가기간망=이번 사고가 보여주듯이 초고속인터넷망은 이미 도로 철도 못지 않게 주요한 국가기간통신망으로 자리잡은지 오래다. 그러나 이 같은 통신망 사고 등을 종합적으로 모니터할 수 있는 통제센터가 전무한 것이 현재의 모습이다.

실제로 정통부는 초고속인터넷 마비사태가 벌어졌던 25일 나름대로 초고속인터넷 업체 등과 협조를 통해 사태 수습에 적극 나섰다. 그러나 사고원인과 피해규모 등을 파악하는 데 있어 시종 우왕좌왕하는 모습을 보였다.

정통부는 초기에는 해커의 소행으로 추정하다가 몇 시간 뒤 웜 바이러스가 원인이라고 발표했고, KT는 곧바로 윈도의 보안 취약점을 이용한 분산접속거부공격이라고 발표하는 등 혼란을 빚었다.

이는 수해나 대형사고 등 재해가 발생할 경우 행정자치부나 건설교통부를 중심으로 종합통제센터가 즉각 가동하는 것과는 대조적인 모습이다.

정통부는 이번 사고가 발생하자 뒤늦게 관련법을 정비하고 정보통신기반보호종합상황실을 구축하겠다고 발표했다. 그러나 그동안 이 같은 문제점을 예상하지 못한 것은 주무부처로서 책임을 면키 어렵게 됐다.

공종식기자 kong@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 1개

댓글 0