《의류회사에 다니는 김모씨(27)는 이달 4일 ‘매우 난감한 경우’를 당했다. 오후 9시경 사업상 중요한 전화를 받기로 되어 있는데 휴대전화가 불통된 것. 액정화면에 갑자기 ‘서비스 오류’라는 내용이 뜨더니 휴대전화는 ‘무용지물’로 변했다. 휴대전화는 이미 그에게는 ‘생업을 위한 절대적인 통신수단’이 된 상황. 거래 상대방의 유선전화 번호를 챙기지 못한 김씨는 결국 제때 업무를 처리하지 못했다. 뿐만 아니라 휴대전화에 입력해 놓았던 170여개의 중요 번호마저 모두 지워져 버렸다.》

다음날 김씨는 휴대전화 제조업체 고객센터에 거세게 항의했으나 “휴대전화 버그(bug·기계오류)로 인한 시스템 장애”라는 복잡하고 전문적인 설명만을 들었을 뿐이다.

국내에 3000만대 이상 보급돼 유선전화 이상의 통신수단으로 자리잡은 휴대전화에 버그가 빈발해 이용자들에게 큰 불편을 주고 있다.

‘버그’는 제조과정의 불량이 아닌 설계나 프로그램 단계의 ‘원초적 결함’을 일컫는 것. 따라서 제조사나 서비스업체에 책임이 있지만 이들은 버그가 있다는 사실을 숨기는 데만 급급한 실정이다. PC용 프로그램의 경우 버그가 발견되면 즉각 이를 보완하는 조치가 이뤄지는 게 상례지만 국산 휴대전화 업계는 버그로 인한 불편을 소비자에게 전가하고 있다.

강현구씨(22·대학생)는 지난해 전화 통화 중 갑자기 소리가 들리지 않는 일이 자주 생기는 바람에 6만원을 들여 수리했으나 이 문제가 버그에서 비롯된 것이고, 제조사가 책임져야 한다는 사실을 뒤늦게 알고는 분을 삭이지 못했다.

휴대전화 제조업체 개발부에 근무했던 이모씨(33)는 “휴대전화에 시스템 장애가 적지 않다는 것은 이미 업체들도 알고 있다”며 “이는 시장경쟁 때문에 완전하게 검증되지 않은 제품을 서둘러 출시한 데서 비롯되는 경우가 많다”고 털어놓았다.

문제는 제조사들이 이에 대해 여전히 대수롭지 않다는 반응을 보이고 있다는 점.

LG전자 고객센터의 한 관계자는 “주기적으로 업그레이드를 해주면 문제가 없다”며 “무상으로 고쳐주기 때문에 소비자에게는 큰 피해가 없다”고 말했다.

모 휴대전화 제조회사 기술팀도 “소비자에게 버그 문제를 충분히 홍보하지 못한 것은 인정한다”며 “그러나 제품 하나를 팔 때마다 그런 세세한 설명을 붙이는 것은 역부족”이라고 주장했다. KTF 관계자는 “현재의 기술로 어쩔 수 없는 부분(버그)도 있다”며 “수십만원짜리 제품을 팔면서 일일이 ‘문제가 있을 수 있다’고 말하기는 쉽지 않다”고 말했다.

제조사들이 이처럼 문제를 은폐하는 태도로 일관하다 보니 휴대전화 이용자 상당수가 버그임을 모르고 ‘자기 돈’을 들여 고치는 실정이다. 이와 관련해 인터넷에는 휴대전화 제조사에 조직적으로 항의하기 위한 안티모임까지 등장하고 있다.

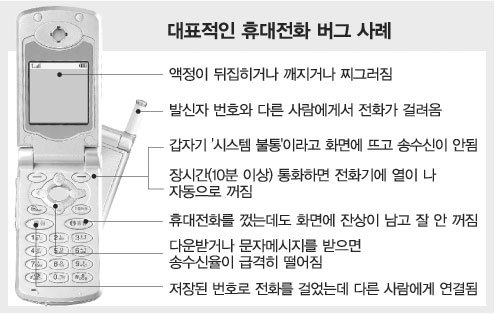

1000여명의 피해자가 모인 N사의 안티사이트는 최근 ‘리콜’ 신청을 본격 준비하고 있다. 회원들은 벨소리를 다운로드하거나 문자메시지를 주고받을 때 급격하게 송수신율이 떨어지는 결함을 집중성토하고 있다. S사 휴대전화 안티사이트를 만든 박재하씨(42)는 액정이 찌그러지고 뒤집어지거나 10분 이상 통화하면 열이 나 갑자기 꺼져서 불통이 되는 경우도 있다고 말했다.

이철우(李哲雨) 변호사는 “소비자의 실수가 아닌 제품의 ‘결함’은 제조물 책임(PL)법을 적용해 통상적으로 제조사 과실 여부와 상관없이 책임을 물을 수 있다”며 “판매 당시에 이런 문제가 생길 수 있다는 것을 설명하지 않았다는 것은 ‘계약상의 설명 의무’를 위반한 것에 해당한다”고 말했다.

김선우기자 sublime@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0