이라크전쟁이 계속되면서 세계적으로 생화학 테러에 대한 공포가 커지고 있다. 전쟁과 상관없는 나라조차 결코 안전지대가 아니다. 그러나 생화학 테러를 막는 신기술 개발도 한창이어서 테러와 과학의 대결이 주목받고 있다.

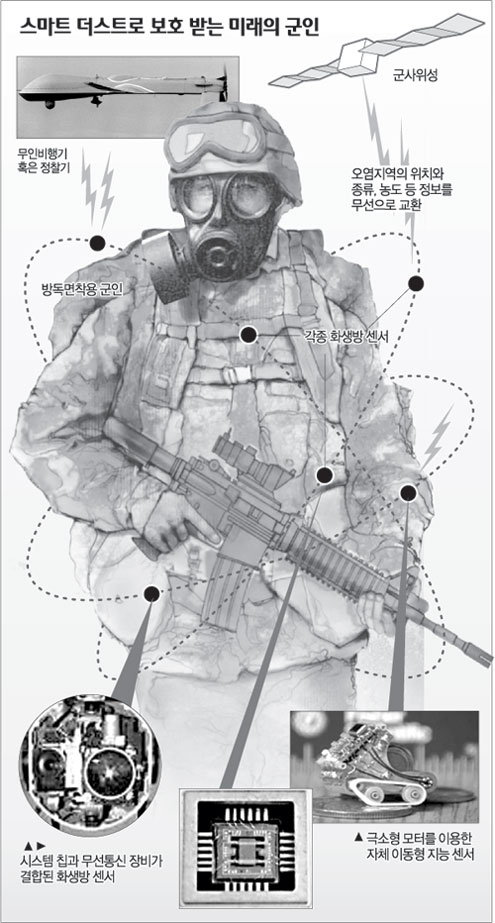

미래에 등장할 가장 혁신적인 테러 감시기술은 ‘똑똑한 먼지(스마트 더스트·Smart Dust)’로 불리는 초소형 센서를 이용한 것이다. 이 기술은 2년 전 미국 캘리포니아주립 버클리대의 크리스 피스터 교수가 처음 제시했다. 눈에 보이지 않는 초소형 센서가 옷처럼 우리 주위를 둘러싸 언제 어디서나 환경변화와 신체에 나타나는 증상을 감시해 보고한다.

스마트 더스트는 지하철이나 사무실 등에 뿌려놓아 도심에서 벌어지는 생화학 테러를 예방한다. 전쟁이 났을때 적군 지역에 몰래 뿌려놓으면 적의 생화학무기 사용을 미리 알 수도 있다. 스마트 더스트는 10년 뒤면 현실로 나타날 것으로 전망된다.

한국과학기술연구원(KIST) 김태송 박사는 “시스템칩과 무선통신 장비가 결합된 센서는 현재 세계에서 가장 작은 것이 1㎜ 정도”라며 “크기를 수십분의 1로 줄이고 기능은 훨씬 향상시켜야 진짜 스마트 더스트의 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

독가스와 결합해 색깔이 바뀌는 나노 알갱이도 생화학 공격에 대비해 개발되고 있다. 미국의 과학잡지 ‘테크놀로지 리뷰’에 따르면 캘리포니아주립대 마이클 세일러 교수가 개발한 이 물질을 군복이나 초소형 비행기에 바른 후 위험지역에 정찰을 보내면 돌아온 뒤 색깔 변화를 보고 생화학 공격 여부를 알 수 있다.

또한 수백만종의 나노 알갱이를 만들면 사제폭탄과 마약 제조자를 추적하는 데에도 쓸 수 있다. 우선 폭약의 원료에 이 물질을 섞어 둔다. 뒤에 폭탄이 발견되면 폭탄 속에 들어 있는 나노 알갱이의 종류를 추적해 폭약 원료를 구입한 사람을 찾아내는 것이다. 일종의 ‘화학 지문’이다.

생물무기의 공격을 받았을 때는 조기 치료가 생존을 좌우한다. 탄저균은 3일 안에 치료를 받으면 거의 100% 살 수 있다. 문제는 증상이 서서히 나타난다는 것이다.

미국 월터리드 육군 연구소의 마티 제트 박사는 “생물무기로 사용되는 8가지 세균에 감염됐을 경우 24시간 안에 세포에서 나타나는 특이한 증상을 찾아내는 방법을 개발했다”고 최근 미국에서 열린 ‘미생물학의 생방어 연구학회’에서 발표했다.

세균에 감염되면 가만히 있던 일부 유전자들이 활발하게 움직인다. 이 유전자의 변화를 검사하면 세균 감염을 알 수 있다. 제트 박사는 “앞으로 측정시간을 6시간으로 줄일 것”이라고 말했다. 이 학회에서는 부작용이 많은 기존 탄저백신 대신 유전자를 조작한 식물을 이용해 훨씬 안전한 백신을 만드는 연구도 소개됐다.

한국에서도 생화학 테러에 대비해 여러 연구가 진행되고 있다. 한국화학연구원 박수진 박사가 개발 중인 새로운 방독면도 그 중 하나다. 박 박사는 기존 방독면에 쓰이는 활성탄보다 독가스를 2, 3배 더 잘 붙잡고 훨씬 가벼운 탄소섬유를 이용하는 기술을 연구하고 있다. 또 경북대 이덕동 교수는 반도체를 이용해 무전기 만한 독가스 탐지기도 개발하고 있다.

김상연 동아사이언스기자 dream@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김순덕의 도발] 한동훈, ‘내란 수괴’ 탄핵에 정치생명 걸라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130622622.1.thumb.jpg)

![[횡설수설/김승련]윤석열 대통령 ‘가짜 출근 쇼’까지 했나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130625234.1.thumb.jpg)

댓글 0