동일한 진통제를 복용하더라도 어떤 사람은 금방 진통 효과가 나타나는 반면 어떤 사람은 전혀 효과가 없다. 미국의 경우 의사가 제대로 약물을 처방하더라도 매년 10만명 이상의 환자가 약물이상 반응으로 사망한다.

왜 이러한 현상이 생기는 걸까? 한의학에서 흔히 말하는 체질의 문제일까?

전문가들은 이를 약물반응에 관련된 ‘유전적 변이’로 인해 생기는 것으로 보고 있다. 따라서 각 약물에 대한 환자의 유전적인 변이를 알아내 약물반응을 미리 예측할 수 있다면 약물을 선택할 때 시행착오 및 부작용을 막을 수 있는 ‘맞춤치료’가 가능하다고 본다.

서울대 의대 약리학 교실의 신상구(약물유전체 연구사업단장), 장인진 교수, 서울대 의대 내과 조상헌교수(약물유전체 연구사업부단장)의 도움말로 맞춤치료에 대해 알아본다.

▽맞춤치료의 원리=약물의 개인차이는 평균 3∼5배로 알려져 있다. 이는 약을 많게는 5배 정도 더 복용해야 똑같은 약효를 발휘하는 사람도 있다는 말. 우울증 치료제로 알려진 ‘삼환계항우울제’의 경우는 사람에 따라 약의 용량이 60배에 가까운 차이를 나타내기도 한다.

이러한 차이가 나타나는 이유는 크게 4 종류의 단백질 때문. 즉 몸에 들어온 약물을 간에서 대사시키는 데 관여하는 효소, 약물을 흡수 또는 배설시키는 데 관여하는 약물수송단백질, 약물의 작용과 관련된 세포의 약물 수용체 및 세포내 신호전달체 등이다.

최근 이들 단백질을 만드는 유전자가 거의 밝혀졌으므로 이들의 유전자 변이를 검색해 찾아낸다면 이에 맞게 약의 종류를 선택하고 약의 용량을 미리 조절할 수 있다.

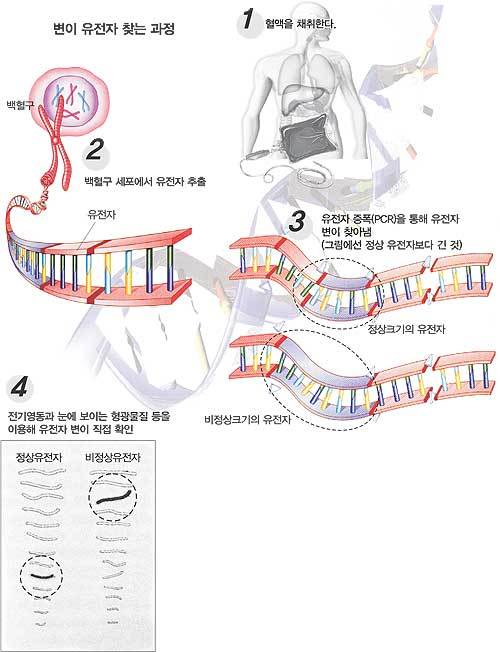

실험실이나 병원 검사실에서 혈액을 채취한 뒤 백혈구에서 DNA를 뽑아 유전자 증폭(PCR)을 통해 ‘특정 유전자 변이’를 찾을 수 있다.

▽유전자변이 검사의 영역=현재 약물 대사, 배설 등에 관여하는 유전자는 200여개. 이중 30여개에서 유전자의 변이가 있음이 확인됐다.

이러한 유전자를 근거로 외국에선 이를 간단히 검사할 수 있는 진단키트의 상품화를 추진하고 있다.

최근 스위스에 본부를 둔 제약회사인 로슈사는 약물 대사에 관여하는 효소의 일종인 ‘CYP450’의 유전자의 변이를 검색하는 유전자 칩을 개발해 실용화시켰다. ‘CYP450’은 모든 약물의 80%를 대사하는 단백질로 알려져 있다. 주로 심혈관질환, 고혈압, 우울증, 집중력결핍과 활동장애 등의 환자를 대상으로 ‘CYP450’ 효소가 어느 정도 있는지를 파악해 환자에게 맞는 약의 적정 용량을 찾아내는 것.

한편 소아 백혈병과 암에 자주 사용되는 항암제인 ‘6MP’는 ‘TPMT’라는 효소에 의해 대사가 이루어진다. 미국의 경우 소아암 전문 병원에선 이 효소에 대한 유전자 검사를 통해 효소의 양을 미리 검사해 약의 용량을 정한다. 만약 ‘TPMT’라는 효소가 없는 환자에게 일반적인 용량을 사용할 경우 사망까지 초래할 수 있다.

최근 소개된 전이성 유방암 치료제인 ‘허셉틴’이라는 항암제도 맞춤 치료제의 일종. 허셉틴은 유방암 환자 중에 HER2라는 암 유전자가 발현되는 환자에게만 효과가 있는 약이다. 따라서 HER2 유전자 검사를 통해 이 유전자 발현이 높은 환자에게만 사용하면 치료율을 높일 수 있다.

또 약물 부작용과 관련된 유전자를 찾는 것도 병행되고 있다. 가령 페니실린은 일부 사람에게는 알레르기 반응의 일종인 ‘아나필락시스 쇼크’를 일으켜 사망하게 만든다. 수년 전 개봉된 ‘블랙 위도우’란 영화는 남편에게 페니실린 부작용이 있는 것을 알아낸 부인이 유산 상속을 위해 남편의 치약에 페니실린을 넣어 사망시키는 내용을 소재로 삼기도 했다.

그러나 페니실린 부작용에 관계하는 유전자를 찾을 수 있다면 미리 다른 약으로 대체할 수 있어 이런 사고를 방지할 수 있다.

이진한기자·의사 likeday@donga.com

▼맞춤약물요법 2010년께 본격 시작될듯▼

최근 들어 미국 일본 중국 등을 중심으로 매년 200억원 이상 연구비가 지원돼 맞춤치료를 위한 약물 유전체연구가 활발히 진행 중이다.

전문가들은 2006∼2010년 맞춤약물요법이 본격적으로 시작될 것으로 내다보고 있다. 특히 다인종 국가인 미국은 각 인종간의 특징적인 약물반응과 유전자 변이 연구를 통해 이를 검사할 수 있는 기술을 개발해 특허를 출원하려고 애를 쓰고 있다.

국내에서도 한국인 고유의 유전자 변이를 찾아 한국인에 적절한 맞춤약물요법을 개발하기 위해 9월 서울대병원 임상의학연구센터에 약물유전체연구사업단이 설립됐다.

앞으로는 축적된 데이터베이스에 의해 만들어진 유전자 칩을 이용해 피 한 방울로 사람의 전체 변이유전자를 검색하고 이를 스마트카드에 입력시키는 날이 올 전망. 병원에선 이 카드 한 장으로 환자에게 맞춤 약을 처방할 수 있게 된다.

약물 유전자변이 연구는 신약개발에 드는 비용이나 시간도 절감시킬 수 있다. 약과 관련된 유전자를 미리 알고 시작하기 때문에 최적의 임상시험 대상자를 선별할 수 있다.

또 지금까지의 신약개발은 생약에서 효과 있는 성분을 추출하거나 약물이 세포에 작용하는 효소 등의 구조나 기능을 타깃으로 한 반면 앞으로는 약물에 반응이 없는 사람들에게 나타나는 유전자 변이를 알아낸 뒤 변이된 유전자를 타깃으로 하는 ‘유전자변이 타깃 신약개발’도 가능할 전망이다.

국내에선 삼성서울병원에서 ‘MTX’(소아 백혈병 항암치료제)에 대한 부작용에 관여하는 효소 유전자를 검사해 이에 따라 항암제의 용량을 결정하고 있다.

| 대표적인 약물대사 효소 | |||||||||

| 약물대사 효소 | 유전자 변이 정도 | 관련된 약물 | |||||||

| CYP2D6 | 백인 5∼10%, 한국인 1% 이하 | 우울증 치료제, 진통제(코데인) | |||||||

| CYP2C9 | 영국 3% | 항응고제(와파린), 간질치료제(페니토인) | |||||||

| CYP2C19 | 백인 5% 이하, 한국 15∼20% | 위산분비억제제(오메프라졸)신경안정제(디아제팜) | |||||||

| DPD | 1% | 항암제(5-FU) | |||||||

| NAT-2 | 백인 50%, 동양인 17% | 결핵약(아이소니아지드) | |||||||

| UGT1A1 | 백인 10%, 동양 1∼4% | 항암제(이리노테칸) | |||||||

| COMT | 백인 25% | 파킨슨병 치료제(레보도파) | |||||||

이진한기자·의사 likeday@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0