지난달 27일 영국의 과학전문지 ‘뉴사이언티스트’는 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)의 카를로 몽테마노 교수가 3년에 걸친 연구 끝에 머리카락의 절반 두께인 50마이크로미터 규모의 움직이는 로봇을 만들었다고 밝혔다.

흥미롭게도 이 로봇의 구동기관은 생쥐의 심장근육이다. 그래서 근육(muscle)과 로봇(robot)이 결합됐다는 의미로 머슬봇(musclebot)이라 불린다. 생체 내의 세포를 이용해 움직이는 로봇을 만든 것은 이번이 처음이다.

과학자들은 이 연구 성과 덕분에 머리카락 10만분의 1 크기의 나노(nano) 로봇이 몸속에서 돌아다니며 치료할 수 있는 시기가 성큼 앞당겨졌다고 평가한다. 바로 심장근육이 이용됐기 때문에 가능해진 얘기다.

인체의 세포 크기는 나노 수준이다. 폭약(칼과 약물)을 탑재한 나노 로봇 군단을 환자의 몸에 투여하면 비슷한 크기의 적(암세포)과 직접 백병전을 벌일 수 있다.

문제는 구동력. 아무리 작다고 해도 모터와 연료 없이 움직일 수는 없는 노릇이다.

과학자들은 세포 내에서 모터를 찾아내기 시작했다. 대표적으로 근육의 움직임에 관여하는 성냥개비 모양의 미오신, 정자가 꼬리로 헤엄치며 난자를 향해 달려갈 수 있게 해주는 다이네인, 세포 내에서 물질들을 운반하는 세계에서 가장 작은 화물차인 키네신 등의 단백질이 그것. 모두 인체에서 연료를 얻어 자동적으로 작동하는 ‘천연 모터’다. 나노 로봇에 이들을 장착하면 연료 걱정 없이 몸속을 누빌 수 있다는 의미다.

하지만 이들 단백질을 순수 분리해 대량으로 얻기는 쉽지 않다. 몽테마노 교수의 실험이 빛을 발하는 지점이 바로 여기다. 심장근육세포는 최근 활발하게 연구되고 있는 줄기세포(stem cell)로부터 대량으로 얻을 수 있기 때문이다.

몽테마노 교수는 연료(포도당)가 차 있는 배양 접시에 생쥐의 심장근육세포를 넣었다. 이 세포는 연료만 공급되면 자발적으로 끊임없이 움직일 수 있다.

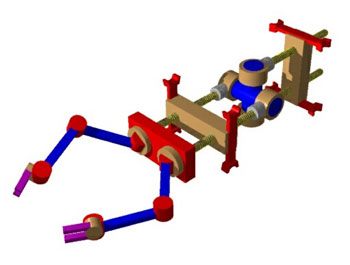

여기에 심장근육세포가 잘 달라붙는 특수 화합물이 발라진 아치 모양의 실리콘 지지대를 담갔다. 그러자 심장근육세포가 지지대에 달라붙어 점점 수가 불어나 지지대 전체를 감쌌다. 이때 지지대가 꿈틀거리며 초당 40마이크로미터 속도로 움직이기 시작했다.

|

한국과학기술연구원(KIST) 마이크로시스템연구센터 김병규 박사는 “머슬봇에 수술용 가위를 부착하거나 항암제를 탑재시키면 인체 장기 내부나 혈관을 연료 걱정 없이 기어 다닐 수 있다”며 “몸의 각종 장기조직으로 자랄 수 있는 줄기세포를 잘 배양하면 심장근육세포로 분화시킬 수 있기 때문에 물량 확보 문제는 해결된 셈”이라고 말했다.

보통 줄기세포는 수정 후 4∼5일 된 배아, 탯줄혈액, 성인의 골수 등에서 얻을 수 있다. 만일 환자 자신의 골수에서 줄기세포를 얻어 머슬봇을 만들면 면역거부반응의 위험이 줄어든다.

그렇다면 목표물까지 정확히 갈 수 있는 방법은 무엇일까. 김 박사는 “예를 들어 병균(항원)이 침투했을 때 몸에서 면역세포(항체)가 출동하는 원리를 이용하면 된다”고 설명했다. 암세포를 인지하는 체내 항체를 찾아내 머슬봇에 장착하면 정확히 찾아갈 수 있다는 의미다.

흥미롭게도 의학 연구자 외에 미 항공우주국(NASA)이 몽테마노 교수의 연구에 큰 관심을 보이고 있다. 우주선 표면에 미세한 크기의 돌조각이 부딪쳐 구멍이 생겼을 때 머슬봇 군단을 출동시켜 이를 보수할 수 있지 않겠느냐는 아이디어다. 물론 이 일이 가능해지려면 우주선 표면을 포도당으로 덮어야겠지만.

한국생명공학연구원 바이오나노연구센터장 정봉현 박사는 “NASA는 현재 생체 소재 모터가 달린 로봇을 이용해 우주선을 보수할 계획을 세우고 있다”면서 “하지만 이 일이 실현되려면 50년 정도 걸릴 것”이라고 전망했다.

김훈기 동아사이언스기자 wolfkim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0