사회에서 일어나는 이 같은 ‘분리’ 현상을 물리학으로 설명하는 연구 결과가 최근 나왔다.

○ 흑인 백인 섞여 사는 마을이 흑-백구역으로 분리

흑인과 백인이 섞여 사는 마을이 있다고 가정해 보자. 이웃에 백인이 많이 살면 흑인은 이사를 가려고 한다. 주위에 흑인이 많이 살게 되면 백인도 집을 옮기고 싶어 한다. 2005년 노벨 경제학상을 받은 미국 하버드대의 토머스 셸링 교수는 이 마을은 시간이 지나면 흑인 구역과 백인 구역이 뚜렷하게 나뉜다고 설명했다. 피부색이 같은 사람끼리 모여 살고 싶어 하기 때문이다.

어떤 집단에 독립적으로 의사 결정을 해 움직일 수 있는 개인이 여럿 있을 때 그 집단은 결국 몇 개의 그룹으로 완전히 분리된다. 셸링 교수가 1960년대 말 내놓은 이 ‘분리 모델’은 경제학과 사회학 분야에서 많은 관심을 불러일으켰다.

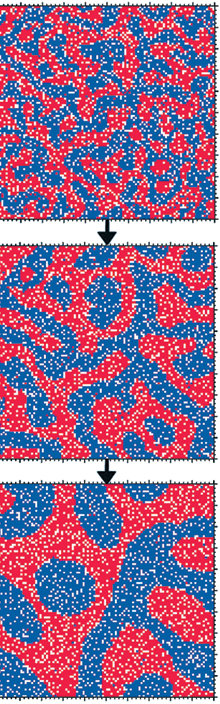

미국고등과학원(IAS)의 물리학자 데얀 빈코비치 박사와 경제학자 앨런 커먼 박사팀은 셸링 교수의 분리 모델은 결정(結晶)이 형성되는 물리학적 메커니즘과 비슷하다는 연구 결과를 미 국립과학원회보(PNAS) 4일자에 발표했다.

실험 용기에 액체가 담겨 있다고 하자. 이 액체에 녹지 않는 미세한 입자들을 넣는다. 시간이 지나면 입자끼리 뭉쳐 덩어리(결정)가 만들어진다. 액체와 입자가 서로 분리되는 것. 입자들이 표면 전체의 면적을 최대한 줄이려고 하기 때문에 생기는 현상이다. 자기들끼리 가까이 모여야 표면적이 작아진다.

○ 물리 수식 적용한 시뮬레이션서 확연히 드러나

이때 한 번에 여러 격자를 건너뛸 수 있게 설정하면 바로 옆 격자로만 이동하게 할 때보다 분리 속도가 더 빨라졌다. 빨간색과 파란색이 각각 흑인과 백인이라면 이들이 한 번에 멀리까지 이사할 경우 마을이 백인 구역과 흑인 구역으로 더 빨리 나뉜다는 얘기다.

연구팀은 색칠하지 않은 격자의 수를 늘려 봤다. 그 결과 흥미롭게도 분리 현상이 오히려 더디게 진행됐다. 주변에 빈집이 많으면 굳이 피부색이 같은 사람이 많은 곳으로 이사를 가야 할 마음이 덜 생긴다는 것을 뜻한다.

이는 우리 사회에서 나타나는 현상과도 유사해 보인다. 먼 동네까지 이사를 마다하지 않을 정도로 부모가 자녀 교육에 열성을 보일수록 학구열이 높은 지역과 낮은 지역의 분리가 빨라질 것이다. 주변에 ‘비교 대상’이 많지 않으면 꼭 이사를 가야겠다는 결심을 덜 하게 될지도 모른다.

○ 사회 현상 예측에 유용한 수단 될 수도

연구팀은 물리학 원리로 개발한 이 같은 시뮬레이션을 활용하면 한 도시가 얼마나 빨리 분리될지, 몇 개의 지역으로 나뉠지 등을 추정할 수 있을 것으로 전망한다. 예를 들어 아파트 전세금, 교육 여건, 이사 비용 등이 변할 때마다 어떤 분리 양상이 일어날지 예측할 수 있다면 정책 결정에도 도움이 될 것이다.

서울대 물리학부 김두철 교수는 “최근 사회 현상을 이해하는 수단으로 물리학을 활용하는 연구가 늘고 있는 추세”라면서도 “복잡한 사회 현상을 지나치게 단순하게 만드는 오류를 범할 우려도 간과해서는 안 된다”고 지적했다.

임소형 동아사이언스 기자 sohyung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0