○ 가시광선과 전파 사이

밀폐된 방 안. 불을 켜지 않으면 캄캄하다. 빛(가시광선)이 들어오지 못하기 때문이다. 하지만 휴대전화는 터진다. 전파는 벽을 뚫고 들어올 수 있으니까. 가시광선과 전파는 모두 전자기파의 일종이다. 그래도 특성이 다른 이유는 주파수가 다르기 때문이다. 휴대전화용 전파의 주파수는 9억∼24억 헤르츠(Hz). 가시광선은 훨씬 높은 400조∼800조 Hz다.

가시광선과 전파 사이에 테라헤르츠파가 있다. ‘테라’는 1조를 뜻하는 그리스어. 테라헤르츠파의 주파수는 1000억∼10조 Hz다. 1초에 적어도 1000억 번 이상 진동한다.

테라헤르츠파는 가시광선처럼 직진하면서 전파처럼 물체를 잘 투과한다. 특이하게도 종이, 나무, 플라스틱, 심지어 시멘트까지 웬만한 물체들은 대부분 투과한다. 단, 물과 금속은 제외하고 말이다. 과학자들은 테라헤르츠파의 이런 특성을 이용해 물체를 파괴하지 않고 내부를 들여다보는 기술을 개발하고 있다.

○ 보안검색과 의료영상 기술의 기대주

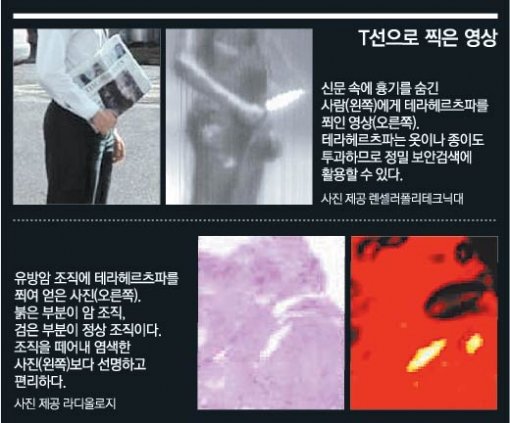

현재 공항 검색대에서는 승객의 소지품에 X선을 쬐여 내부를 들여다본다. X선의 주파수는 100만 조 Hz 안팎. 에너지가 워낙 커 세포를 파괴할 수 있기 때문에 승객의 몸에는 쪼이지 않는다. 테라헤르츠파의 에너지는 X선의 100만분의 1 정도. 인체에 해롭지 않아 승객에게 쬐여 옷 속에 숨긴 흉기나 폭발물도 거뜬히 찾아낼 수 있다.

가루 형태의 폭발물이나 마약, 플라스틱 흉기 등은 X선으로 판별해 내기 어렵다. 하지만 테라헤르츠파로는 가능하다. 대부분의 물질이 테라헤르츠파의 주파수 내에서 특정 영역을 흡수하기 때문이다. 어느 영역을 흡수했는지 측정하면 어떤 물질인지를 알아낼 수 있는 것. 공장의 불량품 검사나 대기 중 유해성분 분석 등에도 활용할 수 있다.

테라헤르츠파의 투과 능력은 의료영상에서도 빛을 발한다. 서울시립대 물리학과 손주혁 교수는 “테라헤르츠파는 빠르게 증식해 듬성듬성 짠 옷감처럼 조직이 치밀하지 않은 암세포에는 쉽게 침투하고 정상 조직에는 잘 침투하지 못한다”고 설명했다. 조직을 잘라내 검사하지 않고 테라헤르츠파를 피부에 쬐이기만 해도 암을 진단할 수 있다는 얘기다.

테라헤르츠파는 피부암이나 유방암처럼 주로 피부 바로 아래에 생기는 암을 진단하는 데 유용하다. 물에 잘 흡수돼 피부 속 수mm까지밖에 들어가지 못하기 때문이다. 현재 손 교수팀은 테라헤르츠 내시경을 개발하고 있다. 위나 장, 췌장 같은 소화기 암까지 진단하기 위해서다.

테라헤르츠파는 만들어 내기가 여간 까다롭지 않다. 전자기파를 발생시키는 방법은 크게 두 가지. 하나는 트랜지스터나 다이오드 같은 소자를 이용해 전자를 움직여 만들어 내는 방법이다. 테라헤르츠파를 발생시키려면 전자를 초당 1조 번 움직여야 하는데, 이만큼 빠른 속도를 내기가 쉽지 않다.

다른 방법은 레이저와 같은 원리로 에너지 차이를 이용하는 것. 가시광선을 발생시키는 레이저 포인터에 쓰이는 에너지 차이의 100분의 1 정도를 잡음 없이 만들어 내야 하는데, 이 역시 어려운 기술이다. 많은 과학자가 이 같은 방법으로 실험실에서 테라헤르츠파를 만드는 데 성공했지만 상용화하기에는 아직 약하고 잡음이 많다.

측정도 까다롭다. 한국전기연구원 산업기술연구단 진윤식 박사팀은 19일 지금보다 약 1000배나 빠른 테라헤르츠파 측정기술을 개발했다고 발표했다. 진 박사는 “테라헤르츠파 하나 측정할 때 기존 기술로는 30∼40초가 걸렸는데, 이는 픽셀(이미지 구성단위)이 100개인 영상을 그리는 데 적어도 50분이 걸린다는 얘기”라며 “이번에 개발한 기술로는 1초에 테라헤르츠파 30개를 측정할 수 있다”고 말했다. 지폐에 쏘면 바로 위조 여부를 알 수 있을 정도.

영국이나 독일, 미국에서도 막대한 연구비를 투자해 상용화에 바짝 다가가고 있다.

임소형 동아사이언스 기자 sohyung@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 2개

댓글 0