공유하기

인공위성도 ‘작은 것이 아름답다’

-

입력 2007년 9월 28일 03시 06분

글자크기 설정

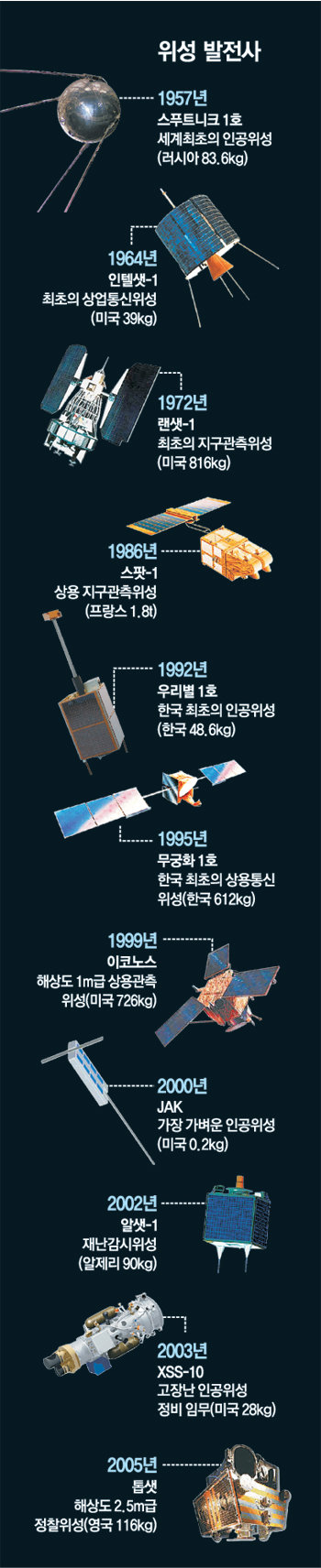

스푸트니크는 지름 58cm에 무게 83.6kg의 소형위성이다. 초창기 발사체는 가벼운 위성만 우주로 올릴 수 있는 한계 때문에 세계 각국의 최초 위성은 모두 소형위성이었다. 예를 들어 미국의 익스플로러(13.9kg), 프랑스의 아스테릭스(42kg), 일본의 오스미(23.8kg), 영국의 프로스페로 X3(66kg), 한국의 우리별 1호(48.6kg) 등이 있다. 1970년대 이후부터는 통신방송위성, 정찰위성을 중심으로 1t이 넘는 대형위성이 등장했다. 특히 통신방송위성은 1990년대 이후 4∼6t으로 덩치가 커졌다.

미니, 마이크로, 나노…. 최근 스커트에 불고 있는 미니 열풍이 인공위성에도 몰아치고 있다. 지구 재난을 감시하고 고장 난 위성을 수리하는 똑똑한 ‘스푸트니크의 후예들’이 속속 등장하고 있다. 앞으로 주먹만 한 초미니 위성이 대형위성의 자리를 위협할 날도 멀지 않다는 게 전문가들의 의견이다.

○무게 116kg ‘미니급’… 해상도 2.5m 성능은 ‘점보급’

소형위성은 무게에 따라 미니위성(100∼500kg), 마이크로위성(100kg 안팎), 나노위성(10kg 안팎), 피코위성(1kg 안팎)으로 나뉜다. 1990년대 이후 마이크로전자기계시스템(MEMS) 같은 소형화 기술이 인공위성에 적용되면서 최근 소형위성이 다시 뜨고 있다. ‘작은 고추가 맵다’는 말처럼 최근 소형위성의 활약이 눈부시다.

지구재난감시 위성무리인 DMC가 대표적인 사례다. 2002∼2006년에 영국을 비롯한 알제리, 나이지리아, 터키, 중국이 100kg 안팎의 소형위성을 1기씩 발사해 구성됐다. 5기의 마이크로위성은 해상도 30m급 이상인 카메라를 장착해 자연재난을 24시간 감시할 수 있다. 해상도가 30m인 영상에서는 가로세로가 30m인 지역이 한 점으로 나타난다.

2005년 발사된 영국의 관측위성 톱샛은 작지만 매서운 ‘우주의 눈’이다. 승용차와 트럭을 구별하기에 충분한 2.5m 해상도의 영상을 보내기 때문. 비슷한 능력의 중대형 위성에 비해 개발비용이 20% 이하지만 고해상 영상을 제공할 수 있어 많은 관심을 끌고 있다. 776kg의 아리랑 위성 2호가 촬영한 영상이 해상도 1m급임을 감안하면 톱샛은 가격 대 성능비가 탁월한 셈.

보통 2t이 넘는 ‘헤비급’ 통신위성의 자리를 넘보는 소형위성도 있다. 영국의 SSTL사가 개발해 나이지리아를 비롯한 서부아프리카에 통신서비스를 할 예정인 400kg짜리 제미니가 그 주인공. 특정 지역 상공에 머물러야 하는 통신위성은 고도 3만6000km의 정지궤도로 한정돼 있어 지난 40년간 줄곧 대형화돼 왔다.

○적은 비용에 개발기간도 짧아 우주기술 시험대

우주에서 신기술을 검증하는 역할도 소형위성의 몫이다. 소형위성은 적은 비용으로 빨리 개발해 발사할 수 있기 때문이다. 미국의 오비털 익스프레스 프로젝트는 고장 나거나 연료가 떨어진 위성은 버려야 한다는 기존관념을 바꿨다. 3월 서비스 위성(아스트로)이 파트너 위성(넥스트샛)에 다가가 연료를 주입하고 고장 난 컴퓨터를 교체하는 데 성공한 것.

지난해 3월 발사된 25kg짜리 위성 3기로 구성된 ‘스페이스 테크놀로지-5(ST-5)’는 3개월간 위성이 편대 비행하는 데 필요한 핵심기술을 검증했고, 2003년에 발사된 28kg의 XSS-10은 위성을 검사하고 정비할 수 있는 기술을 시험했다.

한국도 과학기술위성과 한누리 같은 소형위성을 이용해 우주용 위성위치확인시스템(GPS) 수신기, 태양전지판, 별 센서(별을 관측해 위성의 자세를 잡는 센서) 관련 기술을 검증하고 있다. 한누리 1·2호를 개발한 한국항공대 장영근 교수는 “국내 우주개발진흥기본계획에서 기술시험용 소형위성을 개발 대상으로 중요하게 생각하고 있다”고 밝혔다.

이충환 동아사이언스 기자 cosmos@donga.com

▼대학생에서 초등생까지 인공위성 나도 만든다▼

이 물체의 정체는 ‘스타샤인’이라는 미국의 초소형 인공위성. 90분마다 지구를 한 바퀴 돌며 태양빛을 반사해 별처럼 반짝이는 임무를 1년간 수행할 목적으로 개발됐다. 미국 항공우주국(NASA)이 개발한 이 인공위성의 거울은 18개 나라 660개 초등학교 어린이 2만5040명이 힘을 모아 닦았다.

세계 각국에서 우주개발사업이 경쟁적으로 진행되는 가운데 최근 학생들이 직접 만드는 ‘DIY(Do It Yourself·손수 만들기) 인공위성’이 붐을 일으키고 있다. 대학생이 만들거나 개발에 참여한 인공위성의 개수는 2003년까지 세계적으로 채 50개가 안 됐다. 하지만 지난 4년 사이 2배로 늘어났다. 선진국들은 다음 세대를 책임질 ‘인공위성 전문가’를 양성하기 위해 학생들의 위성 제작을 장려하고 있다.

지난해 12월 발사된 무게 4.5kg의 ‘진샛-1’은 본체를 미국의 대학생이 만들었다. 2000년 12월에는 유럽 12개 나라 23개 대학 소속 학생 400여 명이 18개월 동안 세탁기 크기의 ‘세티익스프레스’ 위성을 개발해 궤도에 올렸다. 최근에는 아예 조립식 장난감처럼 위성을 조립하는 부품 세트도 나왔다. 2003년 미국의 전자부품회사 펌킨은 ‘큐브샛 키트’라는 세계 최초의 ‘맞춤형 인공위성 조립 키트’를 6000∼7250달러(540만∼650만 원)에 내놨다. 실제로 3월 콜롬비아 서지오아르비아대 연구팀은 이 키트로 만든 ‘리베르타드 1호’를 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 발사했다.

일반 음료 깡통(350mL짜리)으로도 위성을 만들 수 있다. 깡통으로 만든 ‘캔샛’은 아마추어 로켓이나 기상관측용 풍선에 매달아 지상 30km 높이까지 발사한다. 이 깡통위성은 주로 지상 사진을 찍거나 대기 성분을 분석해 자료를 전송하는 데 활용한다. 캔샛은 현재 한국항공대와 한국과학영재학교에서 인공위성 교육프로그램 교재로 사용하고 있다. 과학동아 10월호는 점점 작아지는 인공위성의 최신 동향을 특집으로 다뤘다.

안형준 동아사이언스 기자 butnow@donga.com

트렌드뉴스

-

1

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

2

젤렌스키 “軍에 주소 넘긴다” 친러 헝가리 총리 위협

-

3

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

4

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

5

‘이란의 영변’에 농축우라늄 60% 저장…美, 델타포스 투입하나

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

장동혁, ‘후보 미등록’ 김태흠 찾아가 “공천 신청해달라”

-

8

“모텔살인 김소영, 가정학대로 사회단절…이상 동기 범행”

-

9

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

10

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

트렌드뉴스

-

1

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

2

젤렌스키 “軍에 주소 넘긴다” 친러 헝가리 총리 위협

-

3

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

4

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

5

‘이란의 영변’에 농축우라늄 60% 저장…美, 델타포스 투입하나

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

장동혁, ‘후보 미등록’ 김태흠 찾아가 “공천 신청해달라”

-

8

“모텔살인 김소영, 가정학대로 사회단절…이상 동기 범행”

-

9

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

10

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

8

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![초밥용 식초 달랬더니 락스 내준 횟집…“위 세척할 뻔”[e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133501382.3.thumb.jpg)

댓글 0