《당뇨병은 증가 속도가 빠른 질환이다. 2007년 세계적으로 당뇨병 환자는 2억4600만 명으로 지난 20년 동안 7배나 증가했다. 2025년에는 3억8000만 명까지 늘어날 것으로 보인다. 국내에서 1971년 1.5%에 불과했던 당뇨병 유병률은 2005년 9.1%로 늘었다. 당뇨병이 무서운 것은 합병증 때문이다. 일반적으로 당뇨합병증은 혈당 조절을 잘하고 술과 담배를 하지 않으면 예방할 수 있지만 혈당 조절만으로 부족한 경우도 있다. 》

만성화땐 망막병증 - 성기능 장애 등 합병증 나타나

혈당은 식전 기준 dL당 120~140mg 이하로 유지해야

혈압 120/80mmHg, 콜레스테롤 dL당 200mg 이하로

9월 8∼11일 이탈리아 로마에서 열린 ‘제44회 유럽 당뇨병학회(EASD)’에서는 당뇨병의 가장 큰 위협이 되고 있는 합병증의 종류와 치료법에 대한 최신 연구결과들이 발표돼 눈길을 끌었다.

○ 합병증 따라 치료법도 다르다

당뇨병은 혈액 내에 당분(포도당) 농도가 정상 이상으로 높아져 소변으로 당이 배설되는 병이다. 음식으로 섭취한 포도당이 에너지원으로 이용되려면 체내에서 생성된 인슐린이 포도당을 적절히 흡수해 줘야 한다. 당뇨병은 인슐린이 적게 분비되거나 제 구실을 못해 혈당치가 높아지면서 생긴다.

당뇨병에 걸리면 ‘3다(多)’ 증상이 생긴다. ‘다음(多飮·갈증을 자주 느낌)’ ‘다식(多食·계속 배고픔)’ ‘다뇨(多尿·소변량이 많아짐)’가 바로 그것이다.

당뇨병이 만성화되면 망막병증, 족부궤양, 성기능장애 등의 합병증이 생긴다. 뇌중풍(뇌졸중), 심부전 등 심혈관계 질환이 나타나기도 한다.

망막병증, 족부궤양 등은 미세혈관에 이상이 생기는 합병증이다. 이런 합병증은 혈당수치만 잘 조절하면 어느 정도 예방할 수 있다. 그러나 뇌중풍, 심장질환 등 좀 더 치명적인 대혈관 합병증은 혈당 조절만으로는 예방과 치료에 한계가 있다는 연구 결과가 나왔다.

카를로스 아브레이라 미국 마이애미 VA메디컬센터 교수는 혈당 조절이 심혈관 질환에 미치는 영향을 조사하기 위해 2003∼2008년 당뇨병 환자 1700명을 체내 혈당 수준을 엄격하게 조절한 그룹과 느슨하게 조절한 그룹으로 나눠 심혈관 질환 발생 빈도를 조사했다.

엄격하게 조절한 그룹에서는 발생 빈도가 31.6%인 반면 느슨하게 조절한 그룹에서는 40%로 큰 차이가 나타나지 않았다.

학회에 참석한 조성래 창원파티마병원 내분비내과장은 “미세혈관 계통 합병증은 혈당 조절만 잘하면 예방할 수 있지만 대혈관 질환은 혈당 조절만으로는 막기 힘들다는 것을 의미한다”고 설명했다.

○ 뚱뚱한 환자가 대혈관 질환 위험 높아

혈당 조절만으로 대혈관 장애를 막기 힘든 것은 당뇨병 환자가 고혈압, 고콜레스테롤, 비만, 혈소판기능장애 등 대혈관 장애를 일으키는 다른 위험 요인이 있을 가능성이 높기 때문이다. 당뇨병 환자가 고혈압일 가능성은 당뇨병이 아닌 사람에 비해 최고 2배 정도 높다. 따라서 당뇨병 합병증을 예방하기 위해서는 혈당 조절 외에 혈압과 콜레스테롤 관리에도 신경을 써야 한다.

합병증 예방을 위한 적정 혈당은 식전 dL당 120∼140mg 이하, 식후 dL당 180∼200mg 이하이다. 혈압은 120/80mmHg 미만, 콜레스테롤은 dL당 200mg 이하이다.

통계적으로 보면 뚱뚱하고 배가 나온 당뇨병 환자가 마르고 배가 나오지 않은 당뇨병 환자에 비해 대혈관 질환의 위험이 높은 편이다.

차봉수 세브란스병원 내분비내과 교수는 “당뇨병은 인슐린 분비량이 떨어지거나 인슐린 저항성이 높은 경우 생기는데 대혈관 합병증은 인슐린 저항성이 높은 사람에게서 잘 생긴다”며 “인슐린 저항성이 높은 환자는 인슐린 분비량이 떨어지는 환자에 비해 뚱뚱하고 배가 나온 경우가 많다”고 말했다.

○ 저혈당 당뇨병 치료제 나와

당뇨병 치료에는 췌장 세포를 자극해 인슐린을 분비하게 하는 ‘설포닐우레아’ 계열 약품이 가장 많이 쓰인다. 설포닐우레아 계열은 당뇨병 치료제 중 혈당 조절 능력이 뛰어나고 안정성도 높은 편이다.

그러나 설포닐우레아 계열은 자칫 혈당을 지나치게 떨어뜨려 ‘저혈당’ 상태를 유발할 수 있다.

최근 개발된 ‘DPP-4 억제제’ 계열(MSD의 ‘자누비아’ 등)은 저혈당 부작용을 막아준다.

DPP-4는 혈당 조절을 돕는 인크레틴 호르몬의 작용을 방해하는 효소다. DPP-4 억제제는 이 효소를 차단함으로써 인크레틴이 효율적으로 일할 수 있도록 도와준다.

조성래 창원파티마병원 과장은 “당뇨병은 복합적인 요인에 의해 생기는 경우가 많다”며 “당뇨병 환자는 전문가와의 상담으로 자신의 증상을 정확히 파악해 이에 맞는 치료제를 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.

로마=김현지 기자 nuk@donga.com

▼“당뇨 환자, 하루 30분~1시간 꼭 운동”▼

걷기-자전거 등 유산소 운동 좋아

열량 낮다면 간식 끊을 필요 없어

당뇨병 증세는 어떻게 알 수 있을까.

음식을 많이 먹고 많이 마셔도 계속 목이 마르거나 배가 고프고, 피로감, 무기력감이 오면 당뇨병 증세를 의심해볼 수 있다.

당뇨병에 걸리면 소변으로 배출되는 당의 양이 많아진다. 이때 몸속의 수분 배출도 많아져 자꾸 목이 마르고, 에너지로 써야 할 당이 몸 밖으로 나가면서 굶고 있는 상태가 되기 때문에 허기를 느끼는 것이다. 그래서 체중이 빠지고 피로감이 계속된다.

또 몸의 저항력이 약해져 폐렴, 결핵, 방광염, 피부감염 등 여러 가지 감염증에 걸리기 쉽다. 신경이 예민해지고, 식사 후 졸음이 잦고 구토나 어지러움증, 가려움증 등 일반적인 증상도 나타난다.

당뇨병은 나쁜 생활습관 때문에 걸리기도 한다. 특히 비만, 노화, 외상, 수술, 임신, 스트레스, 운동 부족인 사람은 당뇨병을 조심해야 한다.

부모나 형제, 친인척 중 당뇨병 환자가 있는 사람, 비만한 사람, 장기적으로 정신적 육체적 스트레스를 받는 사람, 임신 중인 사람(특히 임신 24∼28주)과 40세 이상의 성인은 당뇨병 검진을 한 번 받아볼 필요가 있다.

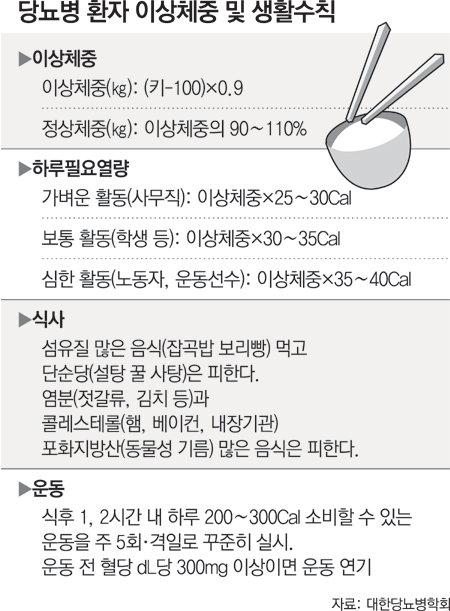

당뇨병이 있는 경우 식사, 운동, 약물 요법 등 3가지로 조절할 수 있다. 식사요법은 혈중 당질을 높이지 않는 음식을 먹는 것부터 시작한다. 당질이 주로 들어 있는 식품은 곡류 및 단맛이 나는 식품들이다. 식단에서 곡류는 줄이고 기름기가 없는 육류나 생선에서 에너지를 얻도록 한다.

간식을 끊을 필요는 없다. 과자나 빵 등을 먹는다면 열량이 낮고, 단맛이 나지 않는 무설탕(무가당) 식품을 먹는 것이 좋다. 굳이 단 것을 먹을 경우 설탕 포도당 대신 과당을 사용한 것이 낫다. 해조류, 곤약, 채소류, 녹차 등은 열량과 당분이 적고 섬유질이 많은 식품이다.

운동을 하면 당이 에너지원으로 이용되기 때문에 혈당이 줄어든다. 걷기와 조깅, 수영, 등산, 테니스, 자전거 타기 등 유산소 운동이 좋다. 운동은 식사 후 한두 시간 후에 시작해 30분 정도 하는 것이 좋다. 1시간을 넘기면 너무 지칠 수 있다.

당뇨와 함께 고혈압, 협심증 등이 있는 사람은 의사와 상의한 후 운동의 종류와 양을 결정해야 한다. 운동하다가 자칫 부정맥(심장이 불규칙하게 뜀)이 일어날 수 있고 혈압이 더 높아지거나 반대로 갑자기 떨어질 수 있기 때문이다.

김현지 기자 nuk@donga.com

성매매 특별법 시행 논란 : 각계 표정-주한미군 >

-

광화문에서

구독

-

동아리

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개