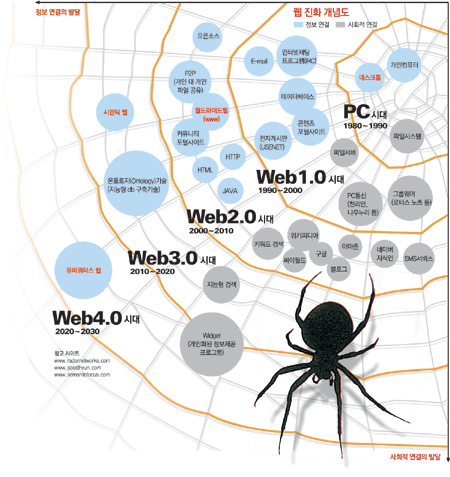

웹 2.0시대, 구글-위키피디아 등 개방-공유 DNA로 강자 부상웹 3.0시대, ‘지능형 웹’ 컴퓨터-기계와 소통하는 신세계 모색

최근 마이크로소프트(MS)사는 마케팅 전면에 ‘생태계’라는 개념을 내세웠다. 하드웨어와 소프트웨어, 인터넷으로 구성된 정보기술(IT) 시장 전체가 생태계처럼 긴밀히 연결됐다는 뜻에서다.

IT 세계만큼 ‘진화’의 개념이 일상적으로 적용되는 분야도 드물다. 개인용 컴퓨터(PC)의 핵인 중앙처리장치(CPU)가 ‘286→386→486’ 시대를 거쳤듯 운영체제도 ‘DOS’의 끝없는 진화를 거쳐 ‘윈도’로 나아갔다.

다양한 생명의 종을 탄생시킨 ‘푸른 바다’ 인터넷은 갑작스레 늘어난 종의 다양성을 견디지 못하고 어느새 ‘레드 오션(Red Ocean·경쟁이 치열한 시장)’으로 돌변했다. 어제의 황제였던 야후가 오늘은 하루 치 양식을 걱정하는 반면 2명의 기술자가 시작한 구글이 10년 만에 세계 최대 기업으로 성장한 것은 생태계의 긴박감을 웅변한다.

실제 숱한 IT 벤처들이 빙하기를 맞이한 공룡처럼 순식간에 사라졌다.

IT출판으로 유명한 오라일리미디어사의 팀 오라일리 대표는 구글이나 아마존, 마이스페이스 등 살아남은 인터넷 기업에서 ‘참여, 공유, 개방’이라는 생존의 유전자(DNA)를 발견했고, 여기에 ‘웹2.0’이라는 이름을 부여했다.

○ 웹의 진화는 비즈니스 모델의 진화

국내 인터넷 기업의 역사에서도 모방과 변이, 적자생존이라는 진화의 과정은 고스란히 드러난다. 웹의 진화는 사실상 비즈니스 모델의 진화였다.

1997년 미국의 야후가 전 세계로 확산되면서 국내에서도 다음, 엠파스, 한미르 등 유사 서비스들이 생겨났다. 한국 시장에서의 생존 요건을 ‘도메인’(코리아닷컴)이라고 여긴 변이도 있었고 ‘커뮤니티’(프리챌) 혹은 ‘검색’(네이버)이라고 생각한 특이종도 나타났다.

프리챌은 2000년대 초반 ‘커뮤니티 포털’이라는 콘셉트로 시장을 선점했으나 닷컴 빙하기가 몰아닥친 2002년 시대의 흐름에 거스르는 ‘유료화’ 결정으로 시장에서 도태됐다. 프리챌의 몰락으로 생각지도 않게 각광받은 서비스는 세계적인 사회연결망서비스(SNS) 열풍의 선두에 섰던 싸이월드다. 개인화 전략을 극대화한 미니홈피와 아바타 서비스로 인기를 끌던 싸이월드는 상호모방과 경쟁의 결과 현재 미니홈피만 살아남았다.

IT 생태계에서는 자본이나 기술력만을 생존의 필수조건으로 삼기도 곤란하다. ‘돌연변이’ 역시 심심치 않게 발견되기 때문이다. 돌연변이의 결과 새롭게 부각된 서비스로는 트위터 미투데이 등 최근 각광받는 ‘마이크로 블로그’ 서비스를 들 수 있다.

경희대 경영학과 이경전 교수는 “글자 숫자를 제한하는 트위터(미국), 하이쿠(일본), 미투데이(한국) 등 마이크로 블로그 서비스는 기존 블로그보다 기능이 확연히 떨어지는 열성 돌연변이에 가깝다”며 “그럼에도 이 같은 제약이 누리꾼의 부담을 줄이고 감성적 표현을 부추겨 당당히 생존의 한쪽을 차지할 수 있었다”고 진단했다.

○ 웹2.0 이후 웹3.0 사회는?

웹2.0 사회의 특징은 이른바 위키피디아로 대표되는 ‘집단지성’과 구글로 대표되는 ‘신경제’로 요약할 수 있다. 소수의 엘리트가 대중을 지배했던 산업사회가 이제 자신의 매체를 가진 강력한 개인들이 네트워크로 연결된 유기적 사회로 진화해 간다는 얘기다.

네트워크로 연결된 똑똑한 대중의 등장은 이윤율 정체에 시달리는 굴뚝경제의 전복을 꿈꾸기도 한다. IT 전문지 ‘와이어드(Wired)’의 편집장인 크리스 앤더슨 씨는 “아마존닷컴에서는 상위 20%의 베스트셀러가 아니라 하위 80%의 긴 꼬리가 57%의 매출을 올린다”는 것을 근거로 ‘롱테일 경제학’을 제시하기도 했다. 웹2.0 사회에서는 소규모 기업도 ‘빅 플레이어(Big player)’가 될 수 있다는 것이다.

이처럼 웹2.0이 사회적 현상으로 떠오르자 기술적 발전을 이끌어 온 W3C(월드와이드웹 컨소시엄)진영은 웹2.0을 넘어 웹3.0, 4.0에 대한 논의까지 활발하게 진행시키고 있다.

웹3.0을 대표하는 키워드는 단연 차세대 지능형 웹 기술인 ‘시맨틱 웹(Semantic Web)’이다.

기존의 웹페이지는 사람만 이해할 수 있었지만 앞으로는 확장된 인터넷 언어인 XML 기술로 데이터와 기계도 읽을 수 있게끔 메타데이터를 포함시키겠다는 의미다. 예컨대 판사의 예상 판결문을 사람이 아닌 검색엔진이 미리 제시할 수 있다는 얘기다. 이는 ‘집단지성’의 주체가 사람에서 ‘똑똑해진 웹과 에이전트(인공지능 컴퓨터)’로 교체된다는 것을 뜻한다.

시맨틱 웹 환경이 더욱 발전하면 인간과 사물, 나아가 사물과 사물 간에도 대화가 가능한 ‘유비쿼터스 웹’ 시대(웹4.0)로의 진화 가능성도 엿볼 수 있다.

물론 진화의 방향을 예측한다는 것은 쉬운 일이 아니다. ‘웹2.0경제학’을 쓴 IT 전문가 김국현 씨는 “인터넷 시대의 교훈은 누구도 사용자를 예측할 수 없다는 점”이라며 “엉뚱해 보이는 돌연변이나 자연선택 모두 진화의 산물임을 잊어서는 안 된다”고 충고했다.

그럼에도 웹 진화론이 세상에 던지는 화두는 분명하다. 바로 온라인에서 펼쳐진 문명의 큰 흐름은 절대 역류(逆流)하지 않는다는 사실이다.

정호재 기자 demian@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![정년 늘리는 대신 월급 얼마나 깎을 수 있나 [주애진의 적자생존]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131207786.2.thumb.png)

![고립·은둔 청년 2년 새 2배, ‘그냥 쉬었음’은 역대 최대[횡설수설/우경임]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211739.1.thumb.jpg)

![레고 주식 못 사나요? ‘혁신 아이콘’ 레고가 위기에 강한 이유[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131207110.3.thumb.png)