■ 자금난에 문닫는 개인의원들

고가 장비에 환자는 줄어

경쟁 적은 지방서 재개업

일부는 월급의사 되기도

산부인과 전문의 김모 씨(41)는 2008년 개인의원을 냈다. 그러나 산부인과 간판이 아니었다. 산부인과 환자만으로는 수익성이 없다는 판단에 따라 일반의원으로 개업한 것이다. 일반의원은 특정 진료과를 내세우지 않기 때문에 소아청소년과, 이비인후과의 진료를 볼 수 있다.

개원 비용은 만만찮았다. ‘목이 좋은’ 곳을 찾기 위해 병원 컨설팅 업체에 지불한 비용, 의원 내부의 인테리어 비용, 의료장비 리스 비용을 포함해 4억 원이 필요했다. 김 씨는 은행에서 3억 원을 빌렸다. 매달 200만 원의 이자를 내야 했지만 김 씨는 별로 걱정하지 않았다. 많은 선배 의사가 그랬듯 1년 정도 고생하면 빚을 모두 갚을 거라고 생각했던 것이다.

현실은 김 씨의 예상대로 돌아가지 않았다. 당초 시나리오대로라면 매일 최소한 80명의 환자가 의원을 찾아야 했다. 그러나 실제로는 20여 명에 불과했다. 한 달 매출은 800만 원 정도. 직원 월급 300만 원, 임대료 165만 원, 이자 200만 원을 빼면 남는 게 거의 없었다. 대출금 상환은 아예 꿈도 꾸지 못했다. 매달 300만∼500만 원의 적자가 쌓여 갔다. 1년 만에 김 씨는 대출금 4억 원 외에 1억 원의 빚을 더 지고 의원을 내놨다. 다행히 인수할 사람이 나타나 의원을 처분할 수 있었다.

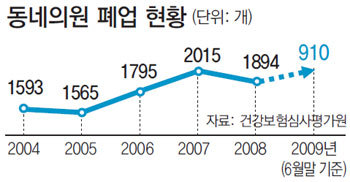

건강보험심사평가원이 최근 공개한 ‘의원 폐업 현황’에 따르면 2006년 이후 매년 1800여 곳의 의원이 문을 닫고 있다. 치과의원 700곳, 한의원 800곳의 2배를 훨씬 넘는 수치다. 2006년 이전만 해도 문을 닫는 의원은 1500여 곳이었다.

의사들의 폐업이 최근 몇 년 새 급격히 늘어난 것은 환자 유치 경쟁이 과거보다 훨씬 치열해졌기 때문으로 분석된다. 특히 재활의학과, 신경외과, 정형외과, 피부과 등 첨단 장비가 수시로 쏟아지는 진료과에서 이런 경향이 강하다. 자금난의 위험을 무릅쓰고 첨단장비를 구입했지만 기대했던 만큼 환자가 늘지 않아 적자로 돌아서고, 결국 문을 닫는 것.

반면 의사들은 환자 수는 일정한데 의사 수가 매년 늘어나는 현재의 의료 구조가 폐업이 늘어난 원인이라고 주장한다. 이들의 주장에 따르면 지난해 말 전국의 의원은 총 4만6936곳이며 여기에 종사하는 의사는 5만4724명이다. 의사들은 “우리나라 규모에 이 정도 의사 인력이면 이미 포화상태다”며 “그런데도 매년 3000여 명의 의대 졸업생들이 취업시장으로 쏟아져 나오기 때문에 폐업이 늘어나는 것”이라고 말한다.

폐업한 의사들은 어디로 갈까. 우선 김 씨처럼 경쟁이 약한 지방으로 내려가 다시 의원을 여는 사람이 많다. 2006년 이후 개업한 의원은 매년 1900여 건으로, 같은 기간 문을 닫은 의원보다 100여 건이 많다. 지역을 옮겨 개업한 의사들이 그만큼 많다는 추측이 가능하다.

그나마 이런 의사들은 ‘행복’한 편이다. 서울에서 폐업한 뒤 모든 빚을 청산하면 빈털터리가 되는 의사가 많다. 이런 의사들은 지방 병원으로 내려가 고용의사(봉직의) 생활을 한다. 원장에서 고용의사로 등급이 떨어지는 것.

40대 중반의 이모 원장은 지난해 3월까지만 해도 서울에서 대장외과를 특화해 의원을 운영했다. 경영난으로 3년간 운영하던 의원을 정리한 뒤 갈 곳이 없었다. 이 씨는 결국 전북 군산의 한 의원에 취직했다. 이 씨는 “45세가 넘어가면 은행에서 추가 대출을 내주지 않기 때문에 이 무렵에 실패하면 재기는 사실상 불가능하다”고 말했다. 이 씨는 “이 나이에는 어디든 일자리를 얻을 수 있다는 것만으로도 다행으로 생각해야 한다”며 한숨을 내쉬었다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![고립·은둔 청년 2년 새 2배, ‘그냥 쉬었음’은 역대 최대[횡설수설/우경임]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211739.1.thumb.jpg)

![‘위기→지원’ 쳇바퀴 도는 건설업이 韓경제에 주는 교훈[동아광장/송인호]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211753.1.thumb.jpg)

댓글 0