지표 가까이 단단한 땅 찾아야, 지반 무르면 여름에 녹아 붕괴

남극은 지금 여름이다. 제2남극기지인 장보고기지가 들어설 테라노바 만은 평균온도가 영하 5도 이상으로 한파가 닥친 한국보다 따뜻하다. 낮에는 기온이 영상으로 올라 얼어 있던 땅이 녹으며 흙과 물이 섞여 질척해진다. 이런 땅은 기지 건설에 최악이다.

겨울에도 안전하지는 않다. 초속 40m 정도의 바람이 시시때때로 분다. 어지간한 태풍 수준이다. 지난해 장보고기지 건설 예정지에 남겨둔 조사단의 베이스캠프는 겨울을 버티지 못하고 날아가 버렸다.

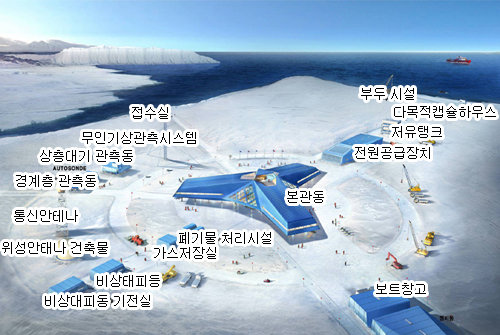

이곳에 지어질 장보고기지는 사시사철 변하는 극한 환경에 견뎌야 한다. 그래서 실제 기지 건설에 쓰이는 설계도(실시설계)에는 정밀하게 관측된 남극의 특성이 반영된다. 이를 위해 장보고기지 건설 정밀조사단은 19일 남극으로 출국한다. 이들에게 주어진 기간은 불과 13일. 그동안 지반조사, 측량, 풍속과 적설량 조사를 모두 마쳐야 한다.

○ 땅속 5m 깊이에 기반암 있으면 건설 난항

김영석 한국건설기술연구원 지반연구실 연구위원은 출국을 일주일 앞둔 12일 “장보고기지 건설이 얼마나 어려워질지는 기반암의 깊이가 결정할 것”이라며 이같이 말했다. 그는 장보고기지의 건설을 맡은 ‘극지인프라 구축사업’의 연구책임자다.

남극의 땅은 대부분 얼어 있지만 표층은 계절에 따라 얼었다 녹는 것을 반복한다. 건설 당시 단단하다고 생각한 땅에 건물을 올려도 날씨가 따뜻해져 땅이 녹으면 건물은 제 무게를 이기지 못하고 기울어진다. 땅에 튼튼한 말뚝을 박아 건물 전체를 지탱하는 장보고기지는 더더욱 말뚝의 끝이 단단한 기반암에 닿아 있어야 한다. 현재 기반암은 땅속 1∼2m 부근에 있을 것으로 추정되지만 이곳이 얼어붙은 땅일 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 땅을 뚫어 확인해야만 한다.

김 연구위원은 “기반암이 1∼2m 깊이에 있다면 그 위의 흙을 전부 걷어내고 자갈과 유리로 이뤄진 ‘얼지 않는 흙’을 덮은 뒤 기지를 건설하면 된다”면서도 “기반암이 4∼5m 깊이에 있다면 길고 큰 말뚝을 박아야 하기 때문에 공사 기간이 길어져 기한 내 기지 건설을 완료하지 못할 수도 있다”고 말했다. 현재는 2014년까지 건설을 완료하는 것이 목표다.

○ 가상 기지서 생활하며 풍속-추위 자료 모아

이 외에도 조사단은 예정지를 정밀 측량해 축척 1:500 정도로 정확한 지도를 제작하고 남극조약협의 당사국회의에 제출할 ‘포괄적 환경영향평가서(CEE)’를 완성할 계획이다. 김 연구위원은 “이번 조사에서 남극에 대한 자료를 최대한 모아 우리나라의 극한지 건설기술을 한 단계 끌어올리겠다”며 “향후 남극 대륙에 진출하려는 아프리카나 동남아시아의 국가에 기술을 수출할 수도 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

전동혁 동아사이언스 기자 jermes@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0