국정원도 긴급 보완책 마련 돌입

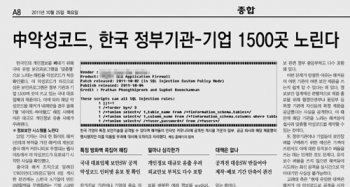

국내 유명 보안프로그램을 ‘맞춤형’으로 노리는 해킹용 악성코드가 등장하면서 국내 공공기관과 기업이 대책 마련에 나섰다. 특히 이 보안프로그램은 정부 부처 등 국가 기밀을 취급하는 곳에서도 다수 사용하고 있는 것으로 확인됐다. 이번 악성코드의 타깃이 된 프로그램을 사용하는 기업과 기관들은 모두 해커의 사정권에 놓이게 된다. 올해 7월 ‘네이트·싸이월드’ 해킹 사태처럼 대규모 개인정보는 물론이고 자칫 국가 기밀이나 기업 비밀의 유출까지 우려되고 있는 것이다.

○ 해당 기업과 기관, 대책 마련에 분주

행정안전부 고위 관계자는 25일 “모든 공공기관을 전수 조사해 악성코드의 타깃이 된 방화벽을 어디에서 사용하고 있으며, 이번 악성코드로부터 안전한지 파악 중”이라고 밝혔다. 한국인터넷진흥원(KISA)도 이 보안프로그램을 사용하는 기업들에 공문을 보내 주의를 당부했다.

본보가 추가 피해를 우려해 기사에서 익명 처리한 보안프로그램의 실명을 알려달라는 민간 기업들의 문의도 이어졌다. 다른 사람이 아닌 내가 바로 해킹 피해 당사자가 될 수 있다는 불안감 때문이다. 해당 프로그램을 쓰고 있다는 한 정보기술(IT) 업체 관계자는 “악성코드가 발견된 시점이 이달 16일이라 1주일 사이에도 우리 시스템이 해킹됐을 수 있다”며 “외부에서 불필요하게 회사 내부 정보시스템에 접속한 흔적이 없는지 면밀히 살피고 있다”고 말했다.

본보 취재 결과 대전의 정부통합전산센터와 통일부 등 국가 기밀을 취급하는 정부 부처와 공공기관도 해당 방화벽을 사용 중인 것으로 확인됐다. 정부통합전산센터는 이날 오전 긴급회의를 소집해 후속 조치를 논의했다.

해당 보안프로그램 업체 관계자는 “이번 악성코드는 방화벽의 보안설정을 일부러 낮게 설정했을 때 문제가 된다”며 “보안설정을 우리가 권장하는 설정으로 바꾸면 문제가 없다”고 해명했다.

이번 사례처럼 명백하게 한국을 겨냥한 악성코드가 최근 많아지고 있다는 점은 큰 문제로 지적된다. 한국은 인터넷 등 IT 인프라가 잘 갖춰져 해킹을 시도하기에 좋은 환경이라는 이유도 있다.

‘국가대표 소프트웨어’라 불리는 워드 작성 프로그램 ‘한글’을 타깃으로 한 악성코드가 대표적 사례다. KISA는 이달 4일 “‘2011.HWP’ 형태로 끝자리를 ‘HWP’로 해 마치 한글 문서 파일인 양 위장한 악성코드가 유포되고 있다”며 이용자의 주의를 당부한 바 있다. 이 파일을 정상적인 한글 파일로 착각해 컴퓨터에서 실행하는 순간 컴퓨터 안의 개인정보는 해커의 손으로 들어간다. 기술적으로 멀리 떨어진 지역에서 인터넷 망을 통해 해당 PC를 조종할 수 있게 되기 때문이다.

한국을 겨냥한 악성코드의 배후에도 관심이 쏠리고 있다. 한 화이트 해커(선의의 목적을 가진 해커)는 “초기에는 단순한 명예욕이나 자신의 실력을 과시하기 위해 해킹을 하는 해커들이 대다수였다면 최근에는 금전적 이익을 노려 해킹을 하는 사례가 적지 않다”고 말했다.

또 다른 해커는 “북한은 당이 직접 육성하는 해커만 2000여 명에 이른다”며 “이 가운데 30여 명은 프로선수급으로 볼 수 있는데 국내 해커 커뮤니티에선 이들이 남한에서 발생하는 크고 작은 정보보안 사고에 직간접으로 간여했고 일부 남한 해커와 교류하기도 하는 것으로 알려져 있다”고 말했다.

KISA에 따르면 최근 국내에서 악성코드로 피해를 보았다는 신고는 한 달에 1500∼3000건에 이른다. 악성코드의 진원지 중 가장 큰 비중을 차지하는 곳이 중국이다. 고려대 정보보호대학원 이경호 교수는 “신고된 것 외에도 한국에 직간접적으로 피해를 줄 수 있는 악성코드가 매일 300∼400개씩 새로 나온다고 보면 된다”고 말했다.

악성코드에 대응하려면 이를 막을 수 있는 보안프로그램을 새로 만들어야 한다. 하지만 국내 보안업계가 대부분 워낙 영세해 악성코드에 제대로 대응할 수 없다는 게 문제다. 하루에 보안 전문가 한 명이 한 개의 악성코드를 분석하고 대책을 마련한다고 치면 보안기업에 악성코드 전문가가 최소 300∼400명은 돼야 한다. 그러나 국내 1위 보안업체인 안철수연구소의 관련 인력도 100명 정도다. 미국의 시만텍 같은 글로벌 보안기업에서 4000여 명의 악성코드 전문가가 실시간으로 악성코드를 잡아내는 것과 대조적이다.

이처럼 한국 보안업계가 영세함에서 벗어나지 못하는 이유는 기업은 물론이고 정부 부처와 공공기관들도 보안 문제에 돈을 쓰는 것을 아까워하기 때문이다. 새로운 악성코드에 대응하기 위해 보안프로그램을 업그레이드하려면 정부나 기업이 추가비용을 지불해야 하지만 이를 제때 지불하는 곳은 드물다. 보안업체 관계자는 “공공기관은 관행적으로 2∼3년간 유지보수 서비스를 공짜로 제공하라고 으름장을 놓는 경우가 대부분”이라며 “이를 견디지 못해 문을 닫는 보안기업도 많다”고 말했다.

정진욱 기자 coolj@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/황규인]“바보야, 그래서 너는 4번 타자밖에 못하는 거야”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130522349.1.thumb.png)

댓글 0