[김원곤의 ‘망달당달’(망가지느냐 달라지느냐, 당신에게 달려 있다)]

몇년 전 한 TV에서 2009년 영국 공영방송 BBC에서 제작한 7분 남짓의 짧은 다큐멘터리 하나를 소개한 적이 있다. 이른바 한번 정한 사냥감을‘끈질기게 지속되는 사냥(persistent hunting)’으로 추적하는 마지막 인류로 알려진 아프리카 한 부족을 취재한 내용이었다.

3명이 사냥에 나섰는데, 큰 영양을 목표물로 정하자 그중 한 명이 영양을 추적하기 시작했다. 당연히 순간 속도에서 사람이 영양을 따라잡을 수 없다. 그러나 사냥꾼은 이에 아랑곳하지 않고 묵묵히 영양의 뒤를 쫓아갔다. 메마른 땅을 가로지르는 8시간 동안의 대추적전 끝에 그 큰 영양은 탈진했고 결국 쓰러졌다. 그러자 거의 반죽음 상태로 숨을 헐떡이는 영양을 향해 사냥꾼은 마치 의식을 치르듯 등짐에서 창을 꺼내들고 최후의 일격을 가했다.

이 다큐멘터리 제작진은 이것이야말로 인류가 직립보행 후 현생 인류로 진화하는 과정에서 네 다리로 더 빠르게 달리는 사냥감을 잡으려고 적응한 결과를 보여주는 장면이라고 설명했다.

사냥감 추적 인간의 진화

아직도 원시적인 생활 형태를 유지하는 타라우마라족은 사냥감을 잡기 위해서라면 풀코스 마라톤 거리를 넘어 160km 이상 되는 거리도 부상 없이 힘들이지 않고 뛴다는 것이었다. 이 이야기를 듣자마자 호기심이 생긴 맥두걸은 즉각 취재에 나섰다.

그리고 2009년 그는 그간의 취재 내용과 달리기에 대해 자신이 오랫동안 연구한 내용을 정리해 ‘본 투 런’(Born to Run : A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never Seen)’이란 제목의 책을 세상에 내놨다. 이 책은 ‘뉴욕타임스’에서 4개월 이상 베스트셀러를 기록하는 등 큰 인기를 누렸으며, 국내에서도 2010년 ‘본 투 런 : 신비의 원시부족이 가르쳐준 행복의 비밀’이란 제목으로 번역, 소개되기도 했다.

맥두걸은 이 책에서 타라우마라족이 신고 다니는 ‘우아라 체스’라는 얇은 가죽 샌들에 착안해, 현대인이 달리기를 하다 자주 다치는 것은 오히려 1972년부터 본격적으로 도입된 현대식 러닝화 때문이라고 지적한다.

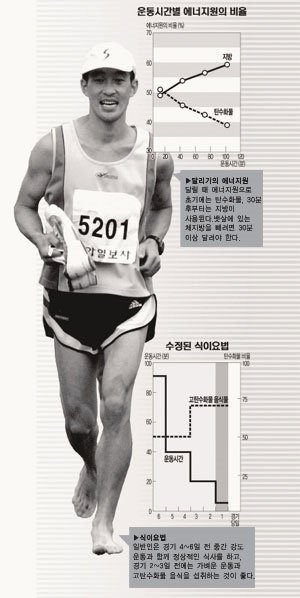

맥두걸의 주장이 아니더라도, 인간 몸이 먼 옛날 생존 방법의 하나로 사냥감을 오래 추적할 수 있도록 장거리 달리기에 알맞게 진화했다는 것은 최근 여러 관련 연구를 통해 정설로 굳어지고 있다. 말하자면 속도 경쟁에서는 어차피 놀라운 질주 능력을 가진 네 발 가진 동물을 따라잡기가 힘들기 때문에 차선책으로 사냥감 동물에게는 없는 지구력으로 승부를 내도록 진화했다는 것이다. 그리고 이런 장거리 달리기 능력은 사냥감을 추적하는 것 외에도 거주지에서 먼 거리에 있는 곡물을 수집하는 데도 유리하게 작용했을 것이 틀림없다.

과학적 연구결과에 따르면, 인류의 이런 변화는 지금으로부터 200만 년 전쯤 형성된 것으로 파악된다. 인간에게 땀샘이 발달하고 몸에서 털이 없어진 것도 오래달리기를 할 때 열 배출을 용이하게 하려는 방편이라고 한다. 또한 직립보행 자체가 장거리 달리기에 유리할 뿐 아니라, 손에 물을 들고 수분을 보충하면서 뛸 수 있다는 점도 사냥감 동물과는 비교할 수 없는 이점이라는 것이다.

그러나 인간이 아무리 장거리 달리기에 유리한 인자를 획득했다 해도 오래달리기는 필연적으로 고통과 각종 부상을 수반하게 마련이다. 그런데 여기에 대비해서도 인간 몸은 또 하나 기막힌 진화 산물을 만들어냈다. 바로 장거리 달리기로 적정선 이상의 육체적, 정신적 고통이 가해지면 이를 일시적으로 잊게 만드는 마약 같은 물질이 우리 몸 안에서 자동으로 배출되게끔 한 것이다.

생각해보면, 먼 옛날 우리 조상이 사냥감을 추적하다가, 달리는 게 너무 고통스러워 중간에 추적을 포기한다면 이는 곧 자신과 가족의 생존문제와 직결됐을 것이다. 따라서 생명체 본연의 생존에 대한 본능이 신체적 변화를 가능하게 했을 수 있다.

그래서인지 아예 러너스 하이를 느끼려고 달리기를 한다는 마라톤 애호가가 있는가 하면, 한 종합편성채널 프로그램에 출연한 40대 여자 철인3종경기 출전자는 운동으로 얻는 쾌감이 섹스보다 더 좋다고 웃으면서 말하기도 했다.

러너스 하이를 일으키는 물질로 가장 많이 언급되는 것이 바로 엔도르핀이다. 즉, 장거리달리기를 할 때 우리 뇌에서는 아편 주성분인 모르핀보다 100배 이상 강력한 엔도르핀이라는 마약 성분 같은 물질이 배출되면서 심리적 쾌감을 얻는다는 것이다. 이 때문에 일단 러너스 하이에 적응된 상태에서 운동을 중단하면 마약을 끊었을 때와 유사한 일종의 금단증상이 나타나 강박적으로 달리기를 계속할 수밖에 없다는 것이다.

과학자들이 러너스 하이와 엔도르핀의 관계에 대해 본격적으로 관심을 갖고 연구를 시작한 것은 1970년대 초였다. 엔도르핀의 실체에 관해서는 그 후 수십 년간 학자들 사이에서 뜨거운 논쟁거리가 됐는데, 2008년 독일 과학자들이 첨단 검사 장치인 ‘양전자 방출 단층 촬영(PET)’법으로 운동 시 뇌에서 엔도르핀이 배출된다는 것을 증명해 과학적으로도 명확히 입증됐다.

강력한 엔도르핀 뇌에서 배출

그러나 엔도르핀과 러너스 하이의 작용 기전을 완전하게 분석한 것은 아니다. 엔도르핀만으로 러너스 하이와 관련한 모든 현상을 정확하게 설명하지 못하기 때문이다. 현재 관련 학자들은 러너스 하이에는 엔도르핀 외에 또 다른 신경화학물질인 도파민, 세로토닌 등이 복합적으로 관여하는 것으로 추정한다. 여기에 관해서는 앞으로 이 칼럼에서 더욱 구체적으로 설명할 기회가 있으리라 믿는다.

인간이 오로지 살아남으려고 온갖 진화 과정을 거치며 만들어낸 수단이 오늘날 건강 달리기에서 그 흔적을 드러낸다는 것은 참으로 흥미로운 일이다. 그러나 한 가지 명심해야 할 게 있다. 고강도 운동 시 러너스 하이가 일시적으로 고통을 잊게 하지만, 운동 부상에 따른 고통 자체를 치료해주지는 않는다는 점이다. 사실 우리 몸이 느끼는 고통은 더는 무리해서는 안 된다는 일종의 신체 경고 사인이다. 그러므로 자칫 러너스 하이로 인한 고통 망각으로 더 큰 부상을 초래할 수 있는 운동을 무리하게 계속하는 우는 범하지 말아야 한다.

과거 우리 조상은 먹고살기 위한 절실한 목적으로 고통을 참으며 뛰었지만, 오늘날 우리는 뛰는 목적 자체가 다르지 않는가.

김원곤 서울대병원 흉부외과 교수 wongon@plaza.snu.ac.kr

▶ [채널A 영상]러너스 하이의 쾌감, 심하면 심장마비까지!

▶ [채널A 영상]비아그라 탄생 15년…왜 여성용은 없을까?

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0