M&A-R&D 국가지원 절실

《 JW중외그룹은 5년 내에 사우디아라비아 수다이르 지역에 턴키(일괄 수주) 방식으로 수액제 공장을 짓기로 했다. 또 수액제, 항생제 등 19개 품목의 제조기술을 이전하거나 수출한다는 내용의 양해각서를 사우디 제약사인 SPC 측과 체결했다.

일동제약과 BC월드제약도 수다이르 지역에 조성되는 ‘한국-사우디 제약단지’에 각각 항암제 공장을 설립하고 고혈압 제제 기술을 이전하기로 했다. 총 4개 공장이 들어서는 제약단지의 총 사업 규모는 향후 5년간 2억 달러(약 2030억 원) 규모가 될 것으로 예상된다.

국내 제약회사 동아ST는 최근 슈퍼박테리아 항생제 신약인 ‘테디졸리드’를 미국 시장에 진출시키는 데 성공했다. 국내 제약사가 개발한 신약이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 것은 극히 드문 일이다. 2003년 LG생명과학이 항생제 ‘팩티브’로 승인을 받은 데 이어 두 번째 성과다. 동아ST는 유럽과 캐나다 등에서도 시판 허가를 받아 시장을 더 넓힐 계획이다. 》

해외 진출도 활발하다. 일양약품은 국산 신약 ‘놀텍’을 브라질 업체인 ‘아셰’사에 수출한다. 동국제약은 중국 업체와 계약을 맺고 현지 시장에 필러주사를 공급하기로 했다. 미래에셋증권은 최근 발표한 보고서에서 국내 제약업체들이 개발한 바이오시밀러(품질, 효능, 안전성은 오리지널과 같지만 값이 싼 의약품), 고품질 원료 의약품, 개량 신약 등의 해외 신흥 시장 수출 계약이 확대될 것이라는 전망을 내놓았다.

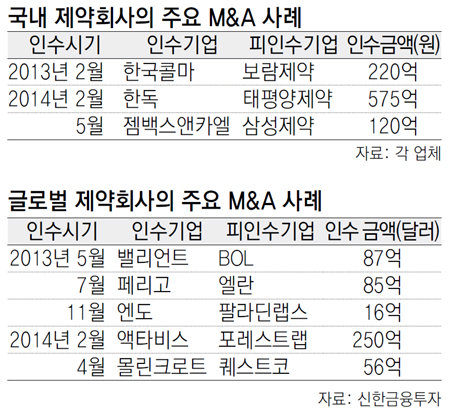

하지만 글로벌 제약회사들과 비교하면 국내 업체들은 여전히 ‘우물 안 개구리’ 수준을 크게 벗어나지 못했다는 게 전문가들의 냉정한 평가다. 실제 해외에선 인수합병(M&A)을 통해 업체들의 규모가 나날이 커지고 있다. 금융정보업체 톰슨로이터에 따르면 올 상반기(1∼6월) 제약업계 M&A 규모는 3174억 달러(약 321조 원)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 75% 늘어난 수치다. 글로벌 금융위기 직전인 2007년 한 해 동안 발생한 제약업계 M&A 규모(2750억 달러)보다도 15% 많다. 업종별로 분류하면 제약업계의 M&A 규모가 1위였다. 배기달 신한금융투자 애널리스트는 “품목 다각화를 통해 시너지를 높이는 한편 제네릭(복제약) 수요 증가에 대비하려는 전략도 M&A 증가에 영향을 미치고 있다”고 분석했다.

다국적 제약회사 액타비스는 올 2월 미국 제약업체 포레스트랩을 250억 달러(약 25조2500억 원)에 인수했다. 액타비스는 세계 3위권 제네릭 제조업체다. 이에 앞서 액타비스는 2012년 미국 제약회사 왓슨에 인수된 바 있다. 왓슨은 액타비스를 45억 유로(약 6조6000억 원)에 인수한 뒤 사명을 액타비스로 바꿨다. 이후 2013년 5월 워너 칠코트를 85억 달러에 인수하는 등 M&A를 통해 몸집을 불리고 있다.

물론 최근 국내 제약업계에서도 M&A가 몇 차례 진행된 바 있다. 2월 한독은 태평양제약 의약품사업부를 인수했다. 5월에는 반도체 부품업체 젬백스앤카엘이 삼성제약을 인수하기도 했다. 하지만 전문가들은 국내 제약업계의 M&A가 규모 면에서 매우 작은 편이라고 보고 있다.

조순태 한국제약협회 이사장은 국내 제약업계 현실에 대해 “해외 제약사들은 발전적 미래를 위해 대형 M&A를 추진하는 등 쉴 새 없이 변하고 있다”며 “국내에서도 성공적 M&A 모델이 나오면 혁명적인 변화가 일어날 수도 있다”고 말했다.

일각에서는 국내 제약업계의 성장을 위해 정부의 지원이 더욱 활발해져야 한다는 의견도 나온다. 제약업계에 따르면 세계 제약시장 규모는 1000조 원에 달한다. 이는 자동차산업(600조 원), 반도체산업(400조 원)보다 크다. 인구 고령화와 만성 질환의 증가로 제약시장 규모는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

실제 국내 업체들은 R&D 자금을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다. 제약업계에 따르면 국내 업체들이 신약을 개발하는 데에는 보통 15년이 걸린다. 성공 확률도 0.02%에 불과하다. 금광 개발(10%), 유전 개발(5%)보다도 성공 확률이 낮다. 제약업계 관계자는 “제약업체들은 어쩔 수 없이 높은 리스크를 안고 가야 하는 셈이지만 현행 건강보험에 따른 약품 가격은 업체들이 R&D 투자에 필요한 자금을 반영하지 못하고 있다”고 하소연했다.

정부는 이러한 분위기를 반영해 지난해 7월 제약 산업 육성·지원을 위한 5개년 종합계획을 내놨다. 2017년까지 신약 R&D 투자에 대한 정부의 지원 규모를 2배로 늘리고 세제 지원 규모도 확대해 10개의 글로벌 신약 개발을 추진하겠다는 것이다.

그러나 제약업체들은 이전에 나온 계획과 큰 차이가 없을뿐더러 구체적인 지원 내용을 찾아보기 어렵다고 하소연하고 있다. 정부 지원에 관한 업계의 체감도도 떨어져 일각에서는 무용론까지 나올 정도다. 이에 제약업계에서는 “국민의 건강 주권과 직결되는 제약 산업의 특성을 반영한 국가적 지원이 필요하다”고 요구하고 있다.

박창규 기자 kyu@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0