스스로 빛나는 작은 반도체 결정… 차세대 디스플레이 재료로 각광

삼성, 소니 이어 퀀텀닷TV 2015년 공개… 고효율 꿈의 태양전지에 활용 가능

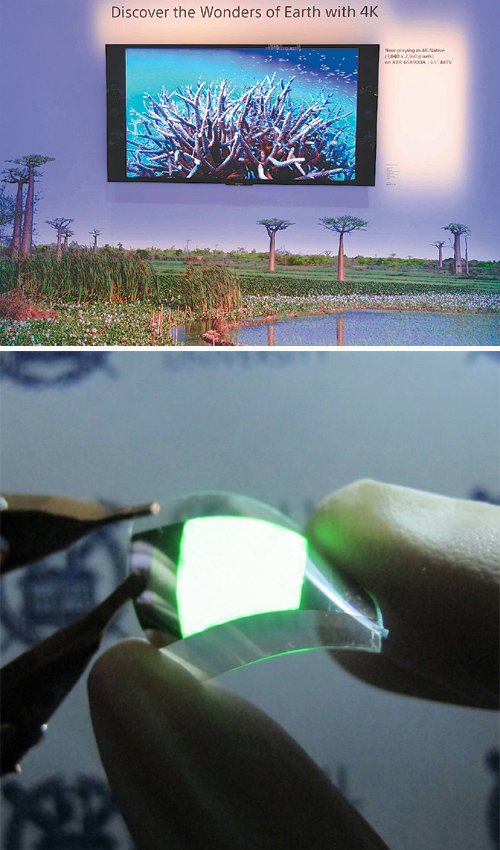

최근 전자업계의 최대 화두는 ‘퀀텀닷(Quantum dot·양자점)’이다. 소니가 지난해 퀀텀닷 TV를 출시한 데 이어 삼성전자는 내년 초 퀀텀닷 TV를 공개할 것으로 전망된다. 애플은 올해 퀀텀닷 디스플레이 특허를 출원했다.

○ 스스로 빛나는 작은 반도체 결정

퀀텀닷은 1980년대 초 처음 등장했다. 당시 미국 벨연구소 연구원이었던 루이스 브루스 컬럼비아대 교수가 1983년과 1984년 잇달아 ‘화학물리학저널’에 아주 작은 반도체 결정을 발표했고, 이후 마크 리드 예일대 교수가 퀀텀닷이라는 이름을 붙였다.

이창희 서울대 전기정보공학부 교수는 “퀀텀닷은 재료 조성을 바꾸지 않고 결정의 크기를 조절하는 것만으로 원하는 색을 얻을 수 있다는 게 가장 큰 장점”이라며 “퀀텀닷의 지름이 짧을수록 푸른빛이 나오고 길수록 붉은빛이 나온다”고 말했다.

○ 무독성 퀀텀닷 개발 세계 최고 수준

국내 퀀텀닷 연구는 세계 최고 수준이다. 이창희 교수 등 서울대 연구진은 인체에 무해한 퀀텀닷을 개발하고 있다. 퀀텀닷은 황화카드뮴(CdS), 카드뮴셀레나이드(CdSe) 등 카드뮴 계열로 중심체(코어)를 만든 뒤 그 주변을 황화아연(ZnS) 껍질로 싸는 게 일반적이어서 중금속 중독의 소지가 있다. 연구진은 지난해 인화인듐(InP) 중심체에 아연-셀레늄-황 합금(ZnSeS)으로 바깥을 감싸 카드뮴 없이 녹색 퀀텀닷을 제작하는 데 성공했다.

퀀텀닷으로 태양전지를 제작하는 연구도 진행 중이다. 박남규 성균관대 화학공학과 교수는 “광자 하나에서 전자 하나를 만드는 태양전지의 경우 효율이 30% 정도인데, 퀀텀닷으로 태양전지를 만들면 광자 하나에서 전자를 한 개 이상 만들 수 있다”며 “이론적으로는 퀀텀닷으로 효율 60%를 넘는 ‘꿈의 태양전지’를 만들 수 있다”고 말했다.

손동익 한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원은 3색 퀀텀닷을 접목한 태양전지를 개발 중이다. 기존 유기태양전지는 주로 자외선(UV) 파장을 흡수하지만 퀀텀닷을 이용하면 태양빛의 거의 모든 파장을 흡수할 수 있다. 손 연구원은 “붉은색 퀀텀닷을 유기태양전지에 붙여 기존 유기태양전지보다 효율을 20% 이상 높였다”고 말했다.

신선미 동아사이언스 기자 vamie@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 1개

![[오늘과 내일/박용]“애플서 1년 할 일, 한국선 기약 없다”는 경고](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131096870.1.thumb.jpg)

댓글 0