땀 냄새 제거와 건강 관리

여름이 오면 회사원 최모 씨(40)의 고민은 커진다. 체질상 조금만 더워도 금세 땀범벅이 되기 때문. 특히 드레스셔츠의 겨드랑이 부분에 커다란 땀자국이 생기면 팔을 들기 어려울 정도로 민망하다. 더 큰 문제는 그 크기만큼이나 코끝을 괴롭히는 시큼한 냄새. 지하철이나 차 안, 사무실에서 주변 사람에게 불쾌감을 줄까 봐 눈치를 볼 정도다. 최 씨는 출근 때 여분의 셔츠를 가져가 갈아입기도 하고 ‘겨드랑이 털’도 제모하기 시작했다. 그는 “아내가 ‘겨털 깎는 남자’라며 놀렸지만 확실히 체취가 준 것 같아 주기적으로 제모한다”고 말했다.

최 씨만의 고민일까? 평년보다 무더운 날씨가 계속되면서 체취로 고민하는 사람이 적지 않다. 후각은 시각이나 청각보다 뇌에 훨씬 더 큰 자극을 준다. 몸 냄새가 그 사람에 대한 이미지에도 영향을 미치는 이유다.

이 모든 것이 ‘땀’ 때문이다. 땀은 뇌 속의 중추신경이 관할한다. 더울 때나 긴장할 때 피부 가까운 곳의 혈관을 확장시켜 몸 안의 열을 옮긴 후 땀을 통해 열량을 발산하는 과정에서 분출된다. 일반인이 하루에 흘리는 땀의 양은 평균 600∼900mL.

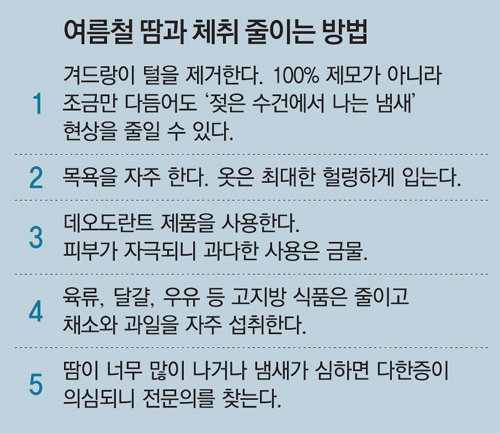

약간의 쉰 냄새는 생활습관으로 줄일 수 있다. 목욕을 자주 하고 옷을 헐렁하게 입으면 된다. 땀 분비를 억제하는 ‘데오도란트’ 제품도 효과가 있다. 육류, 달걀, 우유, 버터 등 고지방·고칼로리 식품은 땀샘을 자극하므로 자제한다. 그 대신 채소와 과일을 자주 섭취한다. 비타민 A와 비타민 E는 박테리아에 대한 저항력을 높이기 때문. 매운 음식과 과음도 피한다.

●냄새를 잡았다면 건강은?

쉰 냄새가 지나치게 과도하다면 ‘액취증(腋臭症)’을 의심해 봐야 한다고 전문의들은 설명한다. 아포크린 땀샘의 분비가 정상보다 과다해 땀을 흘릴 때 쉰 냄새를 넘어 썩은 달걀과 양파를 섞은 듯한 악취가 나는 증상이다. 유전력도 강해 부모 중 한 명만 액취증이 있어도 자녀에게 액취증이 생길 확률이 50% 이상이다.

전문의들은 땀이 많이 나면 냄새가 나는 불편함을 넘어 건강에도 적신호가 온다고 경고한다. 기본적으로 땀을 많이 흘리면 권태감, 두통, 식욕부진이나 집중력 저하 증상이 나타난다. 손발에 지나치게 땀이 많이 나서 악수하기가 힘들거나 전철 손잡이를 잡았을 때 땀방울이 뚝뚝 떨어진다면 ‘다한증(多汗症)’을 의심해 봐야 한다.

다한증은 손 발 얼굴 등에 땀이 많이 나는 질환으로, 일반인이 하루에 흘리는 땀보다 많은 2∼5L의 땀을 흘리게 된다. 신진영 삼성서울병원 가정의학과 교수는 “중추신경에서부터 말초신경에서 발생하는 신경질환이나 두부 손상 등에 합병돼 나타난다”며 “간편한 흉강내시경 시술로 치료가 가능하다”고 말했다.

이 밖에 당뇨가 있는 사람은 저혈당 증상의 하나로 어지러운 증세와 함께 과도하게 땀을 흘릴 수 있다. 또 땀이 많이 나면서 몸이 힘들고 체중 감량이 동반되면 갑상샘 기능 항진증을 의심해 봐야 한다. 박민선 서울대병원 가정의학과 교수는 “갱년기 여성의 경우 자율신경계 혼란으로 인해 몸이 뜨거워지면서 땀을 많이 흘리곤 한다”며 “땀이 지나치게 많으면 반드시 병원을 방문해 달라”고 당부했다.

김윤종 기자 zozo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0