심장병 전문 메디플렉스 세종병원, 아시아 최초 필립스 ‘모니터링’ 도입

환자 이상땐 담당 의사에게만 알려 불필요한 알람으로 인한 혼선 줄이고

실시간 확인으로 신속한 조치 가능

2015년 4월 새벽 수도권의 한 중환자실 병동에 비상이 걸렸다. 심장의 수축 능력이 떨어지는 ‘확장성 심부전증’으로 입원한 환자 A 씨의 심장이 갑자기 멈췄다. 호출을 받은 의료진이 급히 달려가 심폐소생술(CPR)을 시도했다. 가까스로 A 씨의 맥박이 돌아왔다. 조금만 늦었으면 목숨을 잃을 뻔한 긴급한 상황이었다.

의료진은 긴급회의를 소집했다. 심박수를 모니터링하는 기기는 A 씨의 심장이 멈추기 전 네다섯 차례나 이상 징후를 포착하고 알람을 보냈지만 의료진이 제때 조치하지 못한 원인을 찾기 위해서였다. 조사 결과 알람이 울릴 당시 대다수 의료진이 A 씨 옆 병동의 다른 환자에게 심폐소생술을 하고 있었다. 의료진은 이 환자를 살리는 데 집중하느라 A 씨의 심정지 위험 알람을 놓친 것이다.

중환자실 환자들은 갑자기 상태가 악화될 때를 대비해 여러 진단기기를 몸에 달고 있다. 의료진은 이를 통해 환자의 심박수와 혈압 등 생체 신호를 실시간으로 모니터링한다. 하지만 A 씨 사례처럼 환자 모니터링 시스템을 갖추고도 제대로 대응하지 못하는 경우가 적지 않다.

현재 환자 모니터링 시스템은 응급실, 수술실, 중환자실 등 병원 구역별로 따로 운영된다. 환자가 응급실에서 중환자실로 이동하면 환자 모니터링 시스템을 바꿔 다시 연결해야 한다. 이때 일시적으로 환자의 정보 수집이 끊기게 된다. 환자 모니터링 시스템이 의료계에 혁신을 가져온 기술인 동시에 환자의 위험을 높이는 기술이라는 오명을 갖게 된 이유다.

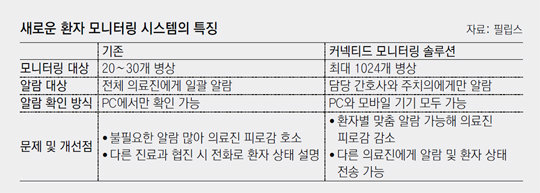

또 환자에게 이상이 생기면 담당 간호사와 주치의에게만 알람이 울린다. 모바일 전용 애플리케이션(앱·응용프로그램)을 통해 환자 상태를 스마트폰, 태블릿PC로도 확인할 수 있다. 지금까지는 전화로 환자 상태를 듣거나 직접 환자가 있는 병동까지 방문해야 했다. 담당 의료진이 수술 중이거나 휴무 상태라면 다른 의료진에게 알람과 환자의 임상 정보를 즉시 전송할 수 있어 신속한 조치가 가능하다. 환자 상태에 맞춰 알람 설정을 달리 할 수 있어 불필요한 알람을 줄일 수 있는 것도 장점이다.

필립스는 이 솔루션을 통해 의료진이 환자 치료에 집중할 수 있는 환경을 조성함으로써 궁극적으로 큰 도움을 줄 것이라고 기대하고 있다. 피터 지스 필립스 수석 부사장은 “더 나아가 환자 상태가 나빠지기 전에 예방적인 치료를 구현하는 게 우리의 목표”라고 말했다.

김호경 기자 kimhk@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0