노벨상 3대 관전 포인트

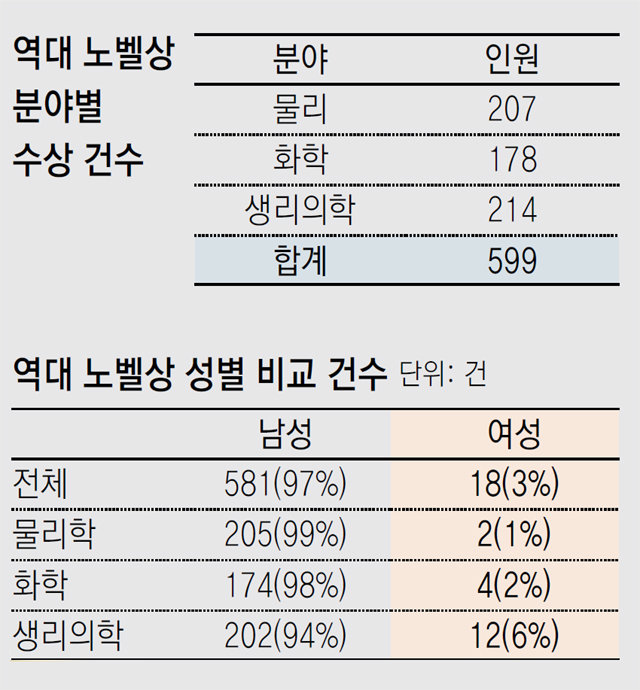

먼저 여성 과학자가 과학 분야 상을 받을 수 있을지 여부다. 여성이 과학 분야에서 활약한 지는 오래됐지만 성과를 인정받기 시작한 것은 최근이다. 노벨상을 받은 여성 과학자도 매우 적다. 지난해까지 과학 분야 노벨상 수상 599건 가운데 여성이 받은 횟수는 18건에 불과해 3%를 갓 넘는다. 그나마 한 사람이 2회 수상한 경우(마리 퀴리·1903년 노벨물리학상, 1911년 노벨화학상)를 제외하면 여성 수상자 수는 17명으로 줄어든다.

스웨덴 한림원은 ‘인류에 공헌한 연구자에게 상을 준다’는 노벨상의 취지에 따라 광섬유, 액정 등 분야에 노벨상을 수여했다. 화학 분석 장비를 개발한 연구자들이 21명이나 상을 받은 화학상이나, 2015년 말라리아 치료제처럼 약 개발 연구자가 상을 받을 수 있는 생리의학상 역시 응용 분야 연구가 주목받는다.

한국 연구자의 수상 가능성도 자주 언급되는 주제다. 한국연구재단에 따르면 논문 인용 수나 주요 학술지 게재 여부 등 양적인 학문 업적을 기준으로 최근 10년간 노벨상 수상자의 업적 평균에 가깝게 다가간 한국 학자는 13명이다. 김필립 미국 하버드대 교수(그래핀), 정상욱 미국 럿거스대 교수(전자신물질), 현택환 서울대 교수(나노입자), 석상일 UNIST 교수(페로브스카이트 태양전지), 유룡 KAIST 교수(탄소구조) 등이 이름을 올렸다.

다만 응용과학의 비중이 높아 ‘최초의 발견, 발명’을 중시하는 노벨상의 취지와는 거리가 있고, 이미 수상자가 나온 분야도 있어 실제 노벨상 수상 여부를 예측할 수는 없다고 보고서는 밝히고 있다. 하지만 노벨상 수상자에 육박하는 좋은 성과를 낸 한국 출신 연구자가 두 손으로 꼽을 수 없을 정도로 많아졌다는 것은 반가운 일이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[횡설수설/신광영]남의 얼굴에 두꺼비 사진 합성하면 모욕죄](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480156.1.thumb.jpg)

댓글 0