지난해 11월 타계한 앤드루 탈롱 전 미국 바사르대 교수는 일생을 바쳐 완성한 연구가 금방 사용될 것이라고는 미처 예상하지 못했을 것이다. 건축사학자였던 그는 평생 동안 프랑스 노트르담 대성당의 구조를 3차원(3D) 측정 데이터로 담는 일에 몰두했다. 이달 16일 화재로 노트르담 대성당의 첨탑과 건물 일부가 소실되면서 탈롱 교수의 연구에 전 세계의 눈길이 쏠리고 있다.

탈롱 교수는 전통을 중시하는 고건축, 고예술에 첨단 디지털 기술을 앞서 도입한 학계의 이단아였다. 그는 서슴없이 자신을 ‘노트르담 대성당에 미친 사람’이라고 소개하며 2010년부터 대성당 안팎의 모습을 3D 레이저 스캐너에 담았다. 3D 스캐너는 레이저를 발사한 뒤 대상에 부딪혀 돌아오는 시간을 계산해 공간 구조를 파악하는 기술이다. 레이저가 반사돼 돌아오는 지점 하나하나의 거리를 계산해 이를 바탕으로 반사점의 위치 정보를 생산한다. 이 정보가 모이면 건축물의 형상을 3차원으로 재현할 수 있다. 일종의 ‘입체 점묘화’다.

그는 노트르담 대성당 내외부를 50차례 넘게 측정해 10억 개가 넘는 표면 위치 정보 데이터를 확보했다. 이를 바탕으로 10억 개 이상의 점으로 건물 표면을 표현하는 방식으로 노트르담 대성당을 디지털 공간에 복원했다. 5㎜ 크기의 작은 부재(구조물 뼈대를 구성하는 작은 단위재)와 세부 장식까지 완벽하게 담은 ‘디지털 노르트담 대성당’이다.

탈롱 교수는 이 기술을 활용해 유럽 각지의 고딕 건축물의 구조를 밝히는 ‘매핑고딕프랑스’ 프로젝트를 주도했다. 이 가운데는 영국 캔터베리 대성당도 포함됐다. 탈롱 교수팀은 100번에 가까운 측정을 통해 총 55억 개의 데이터를 확보했다. 현재까지 40여 개의 유럽 고건축물이 이렇게 디지털 복원됐다.

3D 스캐닝은 이런 작업에 최적화된 기술이다. 레이저이긴 해도 에너지가 낮은 가시광선을 이용하기 때문에 건물에 미치는 영향은 없다. 문화재 연구에 활용되는 이유다. 보통 한 개 파장의 가시광선을 쓰지만, 최근에는 빨강, 녹색, 파랑 등 3가지 파장의 가시광선 레이저를 써서 색채를 구현하기도 한다. 적외선을 쓰는 경우도 있다.

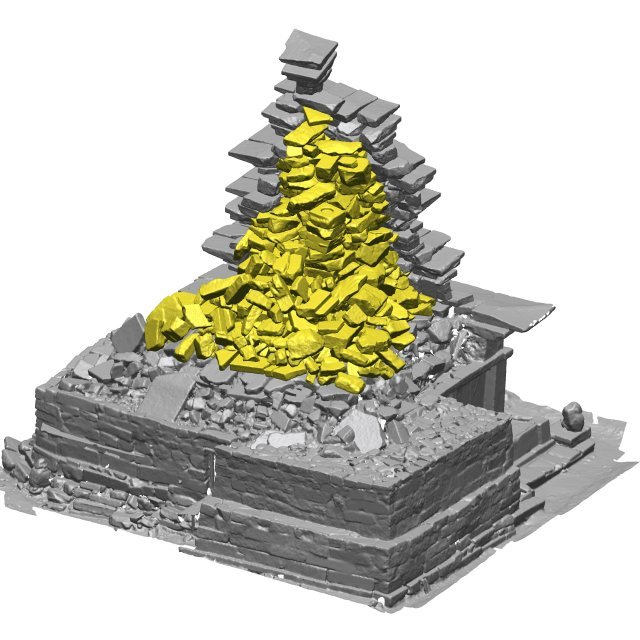

건물의 3D 스캐닝 데이터는 쓰임새가 많다. 디지털 자료여서 그래픽 작업만 더하면 가상현실(VR)이나 증강현실(AR)에서 디지털 문화재로 전환하기도 쉽다. 건물을 구성하는 작은 뼈대인 부재를 측정해 데이터베이스화할 경우, 이 부재를 컴퓨터 가상공간에서 쌓고 조립해 보면서 안정적인 복원 형태와 방법을 연구할 수 있다.

연구소는 해체 과정에서 나온 부재 3000개를 하나하나 레이저로 스캐닝해 모양과 크기 정보를 측정했다. 부재 하나를 8개 방향에서 스캔해, 8년에 걸쳐 총 2만4000개의 데이터를 얻었다. 이렇게 해서 만든 정보는 낡은 부재를 강화하거나 새 부재로 대체할 때, 탑 전체의 안정성을 평가하고 복원 방법을 결정할 때 활용됐다. 실제로 연구소는 석탑을 추정 높이인 9층이 아니라 6층으로 복원하기로 결정하면서 이 기술을 썼다. 무리해서 층을 높여 복원하면 구조물이 힘을 견디지 못하고 무너질 위험이 크다는 사실을 모델링 연구로 밝힌 것이다.

윤신영 동아사이언스 기자 ashilla@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[광화문에서/황성호]‘검경공’ 혼돈의 계엄수사… 법원의 우려 새겨들어야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130624876.1.thumb.png)

댓글 0