[떠오르는 베스트 닥터]<1> 박준성 강남세브란스병원 간담췌외과 교수

췌장암은 가장 치료하기 힘든 암이다. 몇 년 전까지만 해도 5년 생존율이 10%에도 미치지 못했다. 지난해 12월 발표된 국가암통계에서 처음으로 12%를 기록했다. 다만 가장 악성이면서, 가장 환자가 많은 ‘췌관선암’의 5년 생존율은 9% 정도에 불과하다.

이 최악의 암 생존율을 높일 수 있을까. 췌장암 분야에서 주목받는 박준성 강남세브란스병원 간담췌외과 교수(50)는 가능하다고 확신한다. 박 교수는 췌장암 관련 발표를 할 때마다 마지막에 힘을 줘 말한다. “Double Survival by 2030.” 2030년까지 췌장암의 5년 생존율을 현재의 2배 수준인 20% 이상까지 올리겠다는 약속이다. 이 자신감은 어디에서 나오는 걸까.

○ “췌장암 바이오마커 개발”

췌장암 분야의 1세대 의사들은 수술 기법을 향상시켰고, 어느 정도 안정화를 이뤄냈다. 2세대 의사인 박 교수는 이런 토양 위에서 두 가지에 집중한다. 첫째, 수술 이후 환자의 삶의 질을 높이는 것. 둘째, 과학 기술을 활용해 췌장암의 근본 치료에 도전하는 것이다.

바이오마커는 최근 가장 뜨거운 이슈 중 하나다. 바이오마커만 잘 활용하면 췌장암을 조기에 발견하거나 암의 전이 속도도 늦출 수 있기 때문이다. 이 때문에 여러 대학병원과 바이오 기업이 췌장암 바이오마커 개발에 뛰어들었다. 박 교수도 마찬가지다. 그는 ‘록슬2(LOXL2)’란 단백질에 주목한다.

박 교수는 “이 물질은 평소에는 문제가 없는데 췌장암이 생기면 악화하는 성질이 있다”고 말했다. 췌장암에 걸리면 이 물질이 암을 빨리 전이시키고 면역치료를 방해하며 항암제 내성도 생기게 한다. 따라서 이 물질을 잘 컨트롤하면 암의 조기 진단과 치료 모두에서 큰 진전을 이룰 수 있다는 게 박 교수의 설명. 박 교수는 “현재 동물실험을 끝냈으며 긍정적 결과를 얻었다. 관련 논문을 준비하고 있다”고 말했다.

환자마다 체질이 다르기 때문에 항암제의 치료 효과도 환자마다 다르다. 환자에게 가장 잘 맞는 항암제를 찾는다면 치료 효과가 높아지지만 이게 쉽지 않다. 박 교수는 ‘오가노이드’라는 미니 장기(臟器)를 만들어 최적의 항암제를 찾는다. 이것은 암 환자의 암 조직을 떼어내 만든 인공 장기인데, 여기에 여러 항암제를 직접 테스트한다. 이런 방식으로 환자 맞춤형 항암제를 찾아낼 수 있다. 박 교수는 “이 오가노이드를 활용한 췌장암 신약을 개발하기 위해 현재 연구를 진행하고 있다”고 말했다.

박 교수는 수술 후 방사선 치료를 시도했다. 그 결과 일단은 성공적이다. 합병증과 국소 재발률이 모두 줄었다. 특히 국소 재발률은 방사선 치료를 하지 않았을 때의 절반 이하로 떨어졌다. 재발하더라도 재발하기까지의 기간이 평균 6∼8개월에서 1, 2년으로 늦춰졌다.

박 교수는 “치료 패러다임이 많이 바뀌고 있다”고 말했다. 암 조직이 크면 예전에는 수술을 하지 못했다. 요즘에는 먼저 항암 치료를 해서 암 조직을 줄인 후 수술을 한다. 때에 따라서는 방사선 치료를 병행해 재발률을 낮춘다.

재발률을 낮추려면 수술 후 관리도 중요하다. 박 교수는 수술 후 관리도 한 단계 업그레이드했다. 무엇보다 영양 상태를 개선했다. 박 교수는 “그동안 많은 의사들이 환자의 수술이나 항암 치료 등 의료적인 측면에만 신경을 썼다”며 “하지만 여러 연구 결과 환자의 영양 상태가 생존율과 직결되는 것으로 나타났다”고 말했다.

○ 매년 트레킹, 평소에는 ‘일상의 건강학’

박 교수는 매년 안나푸르나 같은 해외의 유명 트레킹 코스를 찾는다. 2015년 이후 한 해도 거르지 않았다. 해외 학회에 참석할 때 3, 4일의 휴가를 미리 낸다. 공식 일정이 끝나면 배낭을 메고 끝없이 걷는다. 머리와 마음 모두를 비우기 위해서다. 박 교수는 “업무와 디지털 기기로부터 완전히 자유로워지면 편안해진다. 때로는 나 자신을 비울 필요가 있다”고 말했다.

트레킹은 박 교수에게 일종의 마음 비우는 의식이다. 머리를 비우고 산을 내려오면 몇 개월의 스트레스를 감당할 ‘힘’이 생긴단다. 그렇다고 해서 이런 트레킹으로 일상의 건강까지 챙길 수는 없다.

그의 건강 습관은 예기치 않게 만들어졌다. 전공의 시절, 점심을 먹으면 졸음이 밀려왔다. 수술실에서 졸기까지 했다. 이러다 무슨 일 나겠다. 그렇게 생각한 후로 점심을 끊어버렸다. 이 습관이 현재의 소식(小食)으로 이어졌다. 아침에는 오트밀이나 빵, 과일 등을 조금 먹는다. 점심 식사는 건너뛴다. 너무 허기져 못 참을 경우에만 우유나 미숫가루, 달걀 등을 먹는다. 그렇다고 해서 저녁을 거하게 먹지도 않는다.

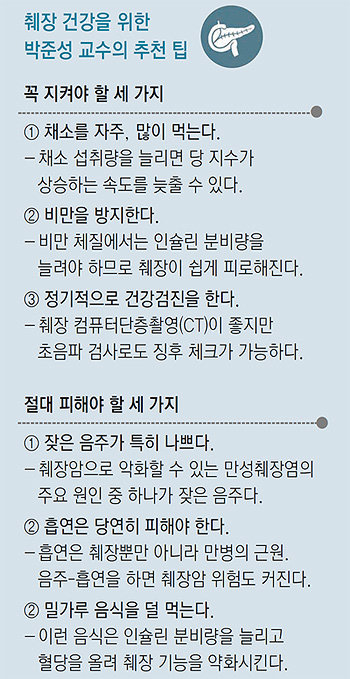

국물을 가급적 먹지 않는 것도 훌륭한 식습관이다. 삼계탕이나 설렁탕 같은 음식은 잘 먹지 않는다. 가끔 먹게 되더라도 그릇을 비운 적은 없다. 국물을 줄이면 지방과 나트륨 섭취량을 줄일 수 있다. 담배는 예전에 끊었고, 술은 한두 잔으로 끝냈다. 이런 방식을 통해 일상 속에서 자연스럽게 식사를 통해 건강을 유지하는 셈.

건강을 지키려면 신체 활동도 필수적이다. 다만 업무량이 많아서 따로 시간을 내서 운동하기는 쉽지 않다. 이 또한 일상생활에서 해법을 찾았다. 우선 많이 걸으려고 한다. 엘리베이터는 이용하지 않는다. 시간만 나면 무조건 걷는다. 이때 최대한 빨리 걷는다. 다소 급한 성격 때문에 빨라진 걸음이지만 자연스럽게 일상 속에서 속보를 하는 효과가 난다.

김상훈 기자 corekim@donga.com

떠오르는 베스트 닥터 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0