콘텐츠업계 “달라진 세상, 발상부터 바꿔라”

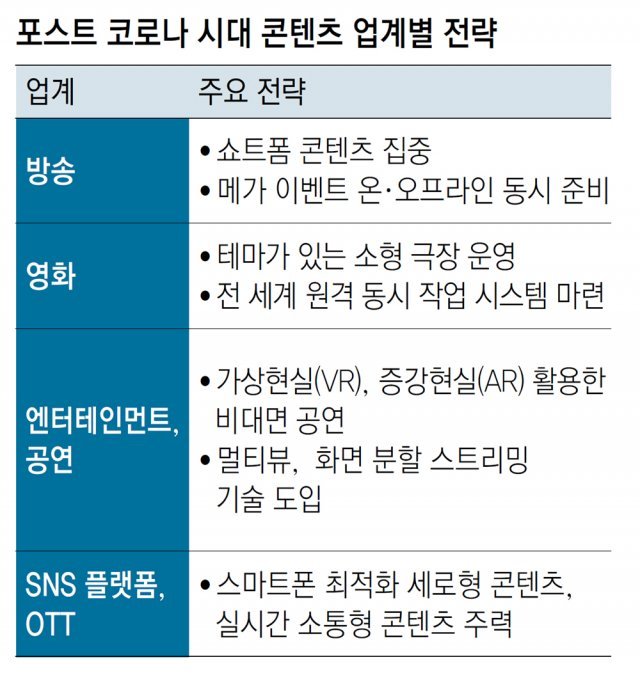

팬데믹 속에서 콘텐츠 업계는 “발상부터 바꾸지 않으면 살아남기 힘들다”는 위기감을 느끼고 있다. 이들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 장기간 이어질 거라 보고 생존 전략 차원에서 새로운 콘텐츠의 형태와 전달 방식을 고민하고 있다.

콘텐츠 업계의 최대 변수는 ‘비대면’과 ‘모바일 이용량 증가’다. 매년 메가 이벤트인 ‘엠넷 아시안 뮤직 어워즈(MAMA)’를 진행했던 CJ ENM은 지난해 말 처음으로 시상식을 온라인으로 진행했다. 박진감 넘치는 방송 영상을 위해 4축 와이어캠을 비롯한 첨단 촬영 장비를 갖춰야만 했다.

모바일 콘텐츠 소비량이 늘면서 콘텐츠의 길이도 주요 변수가 되고 있다. 시간, 장소에 구애받지 않고 볼 수 있는 짧은 콘텐츠도 중요하고, 동시에 OTT 시장 진출을 염두에 둔 다소 긴 콘텐츠도 필요하기 때문이다. 이에 따라 회당 5∼15분 내외로 구성한 쇼트폼(short-form)과 25∼35분 길이로 확장한 미드폼(mid-form) 콘텐츠가 늘어날 것으로 전망된다. 제작사 ‘플레이리스트’ ‘와이낫미디어’ 등은 방송사와 협업해 쇼트폼, 미드폼 드라마를 제작 중이다.

중소 규모 극장은 개봉작 위주 상영에서 벗어나 특정 주제의 테마관을 확충하는 추세다. 글로벌 협업을 많이 하는 영화 제작사들은 더빙, 녹음, 그래픽 작업 등을 동시에 원격으로 할 수 있는 플랫폼 구축에 나섰다.

자체 라이브 공연 플랫폼 ‘위버스’를 갖춘 빅히트엔터테인먼트를 비롯해 네이버의 ‘브이라이브’, 엔씨소프트의 ‘유니버스’ 등은 생생한 영상 전달을 목표로 기술력을 집약했다. 화면 분할 스트리밍, 다수 화면을 동시 시청하는 멀티뷰 등은 연극·뮤지컬계에도 도입됐다.

팬데믹을 거치면서 이용자를 많이 확보한 소셜네트워크서비스(SNS) 기반 콘텐츠 기업이나 OTT 업계는 다른 업계와 차별화를 꾀하고 있다. 모바일에 최적화한 ‘세로형’ ‘소통형’ 콘텐츠가 핵심이다. 틱톡과 카카오M이 선두주자로 꼽힌다.

김기윤 기자 pep@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0