정신질환 게시물 9000만 건 분석…‘기록’에 남아 불이익 받을까 봐 걱정

경증 우울증까지 ‘미친 사람’ 취급하는 보험업계 관행 바꿔야

경찰 공무원 시험을 준비하는 김모씨(25)는 최근 우울감이 심해져 학교 상담센터를 다니고 있다. 센터에서는 병원에서 약 처방을 받을 것을 권유했지만 영 내키지 않는다. 인터넷 커뮤니티 등에서 “정신질환 진료기록이 있으면 임용에 불리할 수 있다”는 얘기를 심심찮게 봤기 때문이다. 김 씨는 “‘기록이 남지 않도록 비급여로 진료 받으면 된다’는 조언도 있어 병원에 가야할지 고민 중”이라고 했다.

공무원 준비생들이 이런 고민을 하는 데는 ‘정부가 진료기록을 열람할 수 있다’는 오해와 불신 때문이다. 경찰 공무원 임용 대상자는 ‘정부, 지자체, 국민건강보험공단 등의 전산시스템 정보를 경찰청이 요청, 조회해 채용 목적으로 활용하는 데 동의한다’는 내용의 개인정보 제공 동의서를 제출해야 한다. 하지만 건보공단이 제공하는 정보는 ‘4대보험 가입 여부’다. 진료 정보는 본인 동의 없이는 제3자가 열람할 수 없다.

● 10, 20대는 입시·취업 걱정, 30대는 ‘보험 불이익’ 우려

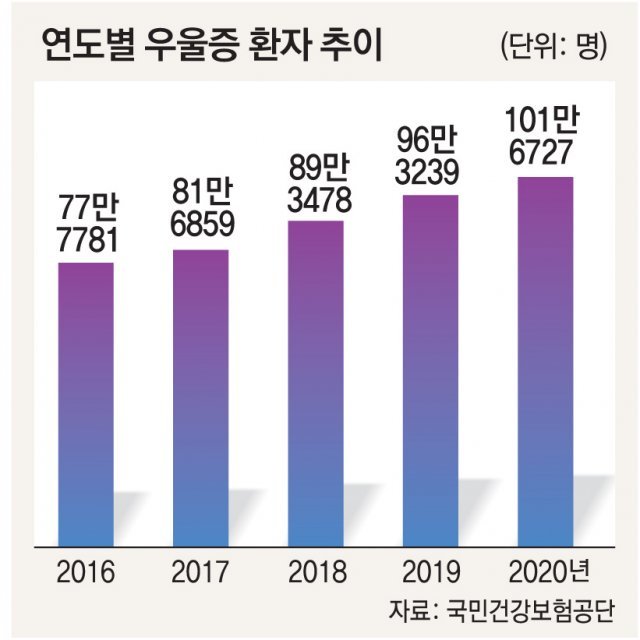

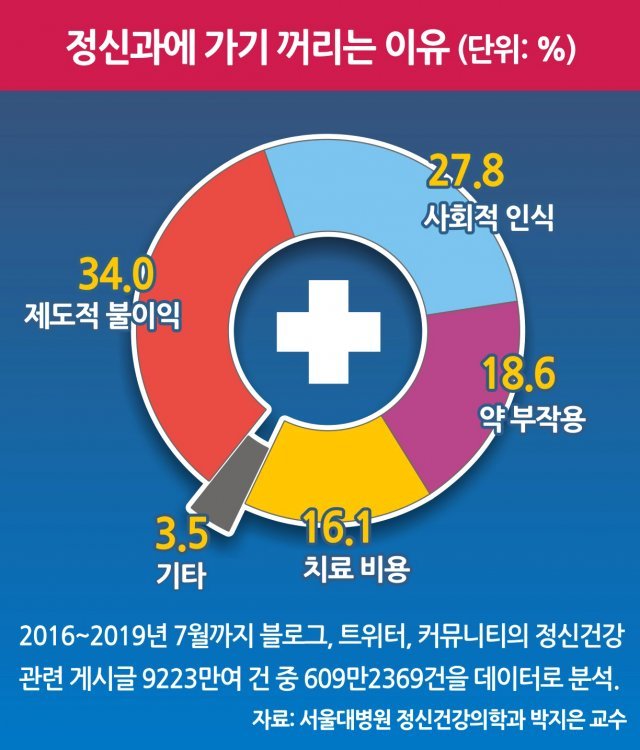

건보공단에 따르면 지난해 우울증이나 조울증 등 기분장애로 병원을 찾은 환자는 100만 명을 넘었다. 정신질환 평생 유병률(2016년 기준)은 25.4%에 이른다. 국민 4명 중 1명은 살면서 한 번은 정신질환을 앓는다는 의미다. 이처럼 흔한 질병이지만 아직 국내에서 ‘정신과(정신건강의학과)에 다닌다’고 말하는 게 쉽지 않다. 정신 질환에 대한 부정적 인식과 제도적 불이익에 대한 우려 때문이다.

‘정신과 진료=취업 불이익’이라는 인식이 바뀌지 않는 것은 실제로 많은 직업군에서 정신 질환을 결격 사유로 여기기 때문이다. 물론 총포·도검 등의 판매, 마약류 수출입업, 어린이집 설치·운영처럼 공공의 안전이나 공중 위생과 직결된 분야의 경우 자격 제한이 필요한 경우도 있다.

하지만 현행법이 정신질환자의 직업 선택권을 과도하게 규제하고 있다는 지적도 적지 않다. 이동진 서울대 법학전문대학원 교수의 ‘정신과 진단 관련 법적·제도적 차별과 개선 방향’ 연구에 따르면 미용사, 사회복지사, 말조련사 등 18개 직군이 전문의의 적합성 판단에 따라 정신 질환이 있을 경우 자격 취득이 제한된다.

문제는 이런 규정이 질환의 경중이나 치료 경과는 고려하지 않고 정신질환자를 사회에서 배제시키는 수단으로만 작동할 가능성이 높다는 것이다. 국가인권위원회도 2018년 정신장애인의 자격·면허 취득 결격 조항을 폐지하거나 완화하고, 사회복지사 자격 취득 결격 조항을 폐지할 것을 권고했다. 현행 기준이 정신질환자의 업무 수행 능력이나 위험성을 판단하는데 적절치 않다는 이유에서였다. 박 교수는 “전문의들도 과거 병력(病歷) 조사나 짧은 면담만으로 정신질환자의 업무 능력이나 위험도를 판단하는 것은 거의 불가능하다”며 “각 직종별 특성에 맞춰 결격 사유를 걸러내는 시스템을 만들어야 한다”고 강조했다.

● 치료 늦어 병 키우는 아이들

사회적 편견이나 불이익을 우려해 정신과 진료를 꺼리는 부모 때문에 치료 시기를 놓치는 아이들도 적지 않다. 30대 워킹맘인 정모씨는 언어 발달이 느린 아들(5)을 소아정신과에 데려가고 싶지만 기록이 남아 향후 보험 가입이나 진학, 취업 때 불이익이 남을까봐 망설이고 있다. 대신 혼자 공부하면서 병원 밖에서 시도할 수 있는 치료법이나 상담기관을 알아보고 있다.

소아정신과 전문의인 배승민 가천대 길병원 교수는 이런 경우를 마주할 때가 가장 안타깝다. 배 교수는 “공인되지 않은 기관에서 비싼 돈을 들여 치료하다가 상태가 악화된 뒤에야 병원을 찾는 부모가 적지 않다”며 “뇌가 발달하는 시기에 있는 아이들은 어른들보다 조기에 치료를 시작해야 후유증을 줄이고 재발 가능성도 낮출 수 있다”고 말했다.

전문가들은 정신과 진료의 문턱을 맞추려면 정신 질환에 대한 차별 요소를 없애는 게 급선무라고 강조한다.

보험 가입 제한이 대표적이다. 물론 보험금 지불 위험이 현저히 높은 고객의 가입을 거절하는 것은 보험사의 권리다. 하지만 가벼운 정신질환이나 상담·처방 기록 등으로 차별하는 것은 법 위반 소지가 크다. 지난달 인권위도 보험사가 불안장애 환자의 보험 가입을 거부한 것이 합리적 이유가 없는 차별이라며 적절한 보험 인수 기준을 마련하라고 권고했다. 하지만 보험사들은 여전히 “다른 고객을 위해서라도 보험사의 손해를 방지하는 것이 보험사의 고유한 권리”라며 맞서고 있다.

실제로 해외에서는 보험사들이 다양한 계약기준을 만들어 정신질환자들의 보험 가입 권리를 보장한다. 보험연구원이 2018년 발표한 ‘정신질환 위험보장 강화 방안’ 보고서에 따르면 외국 보험사들은 불안장애의 경우 진단 시기 및 빈도, 자살 생각 여부, 의료 이용 횟수 등에 따라 조건을 달리해 가입을 허용한다. 보고서는 “(국내 보험사들은) 중증 정신질환뿐 아니라 경증 질환도 위험성을 높게 일반화해 가입을 제한하고 있다”며 “정신 질환에 대한 구체적인 인수 기준을 만들어야 한다”고 지적했다.

정신 질환이 있으면 실제 보험금 지급 가능성이 높아지는지 잘 따져 봐야 한다는 지적도 있다. 배 교수는 “정신과 치료를 마쳤거나 꾸준히 다니는 환자는 그만큼 본인 건강에 관심이 많다는 의미다. 오히려 다른 질환을 일찍 발견하거나 발생 가능성이 낮아 치료비가 적게 들 수도 있다”며 “건강검진을 잘 받는 사람에게 보험료 인센티브를 주듯 정신질환자에 대한 보험사의 평가도 달라져야 한다”고 말했다.

박성민기자 min@donga.com

박성민의 더블케어 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![국민 70%가 찬성하는데 대체휴일 확대 망설이는 이유는?[박성민의 더블케어]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/06/19/107508521.3.jpg)

댓글 0