기술과 예술의 접목… 라이다 센서로 포착한 움직임과 공간

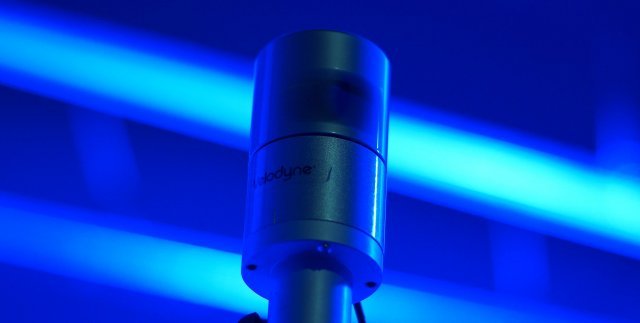

라이다는 빛 탐지 및 거리 측정(LiDAR, Light Detection and Ranging)의 약자로, 자율주행 차를 개발하는 자동차 제조사가 주로 활용하는 기술이다. 레이저의 빛을 발사해 그 빛이 물체와 부딪혀 반사돼 돌아오는 시간을 측정해 물체까지의 거리를 감지한다. 이후 주변 모습을 정밀하게 그려내는 방식으로 작동한다. 깜깜한 밤이나 기상 악화로 시야 확보가 어려운 운전자에게 사람의 움직임을 감지해 알리는 역할을 한다.

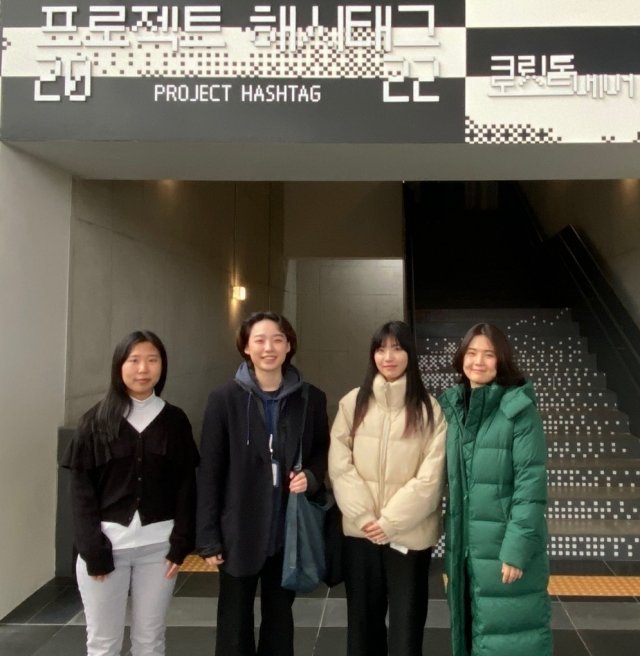

네 명의 팀으로 구성된 ‘로스트에어(이우경, 이다영, 박주영, 박민주)’는 자동차에 주로 쓰이는 라이다를 두고 발상의 전환을 시도했다. 을지로와 연남, 성수 등에서 열리는 언더그라운드 공연이나 파티 현장에서 사람들의 움직임을 라이다로 포착, 각 포인트를 맵핑(Mapping)하는 방식으로 영상을 구성했다. 4명의 기획자는 프로젝트 컨셉의 수립부터 외부 아티스트와의 소통, 영상 편집, 라이다 센서로 뽑아낸 데이터 관리까지 협업하며 결과물을 만들었다.

로스트에어의 결과물은 ‘프로젝트 해시태그 2022’를 통해 널리 알려졌다. 프로젝트 해시태그는 2019년부터 진행된 공모전으로, 미술 장르라는 한정된 공모에서 벗어나 다양한 분야의 작가나 기획자, 연구자 등의 협업을 지원하는 차세대 창작자 발굴 사업이다. 지난 3월, 총 108개 팀이 프로젝트 해시태그 2022에 도전해 로스트에어를 포함, 두 팀만이 최종 선발됐다. 덕분에 로스트에어는 11월 6일부터 2023년 4월 9일까지 국립현대미술관 서울 8전시실에서 라이다로 포착한 움직임과 공간을 주제로 창작한 작품들을 전시할 수 있게 됐다.

학내 버려진 공간에서 시작된 예술 창작…렌즈 아닌 데이터 기반 공간, 움직임 포착

로스트에어 “팀구성원 4명 중 3명은 같은 학교(한국예술종합학교)에서 공부한 선후배 사이”라며 “2019년 당시 학내에 ‘대공분실’이라고 불리는 버려진 지하 공간이 있었는데, 이곳을 예술 공간으로 탈바꿈해보자는 아이디어로 팀이 구성됐다”고 말했다.

이어 “공간의 이름인 ‘대공’과 ‘분실’을 나눠 분실된 대기로 단어를 재조합해 직역해 보니 ‘로스트에어(LostAir)’라는 이름이 나와 팀명으로 정했다”며 “방치된 곳을 예술 공간으로 탈바꿈하되, 그 공간의 성격을 한정하지는 않겠다는 의미를 담았다”고 설명했다.

라이다 기술로 공간 데이터를 기록하려는 아이디어는 어떻게 나오게 됐을까.

로스트에어는 “2019년 복합문화공간인 부천아트벙커B39에서 미디어 아티스트 료이치 쿠로카와(Ryoichi Kurokawa)의 전시를 보게 됐다”며 “라이다로 공간을 스캔한 후 그 기록물로 작품을 만드는 료이치 쿠로카와의 방식에 감명받았다. 라이다로 얻은 데이터 안에서 근사한 신을 맵핑하는 능력을 존경하게 됐다. 이후 공연이나 파티 공간을 스캔해보자는 아이디어를 떠올렸다”고 말했다.

이어 “학내에 버려진 공간인 대공분실에서 공연이나 파티를 열어 공간과 사람들의 움직임을 기록하기 시작했는데, 처음에는 게임기기에서 주로 활용되는 키넥트(Kinect) 센서를 이용해 움직임을 포착했다”며 “해당 센서로 실루엣은 딸 수 있어도 비거리가 짧고 촬영거리가 좁아 더 많은 사람을 담기 어렵다. 공간과 사람 모두를 담기 위해 라이다 센서를 활용하기 시작했다”고 말했다.

라이다 센서로 움직임을 기록하면서 로스트에어가 의도한 바는 무엇이었을까.

기술과 예술의 접목을 시도하며 시행착오도 겪었다고 한다.

로스트에어는 “최대 100여명의 움직임을 담다 보니 데이터양이 엄청났다. 파일을 열어보는 데에도 상당한 시간이 걸리고 업로드와 다운로드 시간도 만만치 않았다”며 “전체 데이터에서 어떤 신을 뽑아낼지 결정하려면 프레임을 돌려 하나하나 봐야 하기에 인내심이 필요했다”고 회상했다.

이어 “파티 현장에서 연출을 위해 안개 효과를 사용하곤 하는데 이 연기가 움직임을 가려 데이터 수집을 어렵게 한다”며 “현장 분위기를 살릴 것인지 데이터를 확보할 것인지 고민했다. 움직임을 기록해도 좋을지 사전에 고지하고 모두에게 동의받는 과정도 필요했다”고 덧붙였다.

끝으로 로스트에어는 “예술과 기술의 접목을 시도하는 과정에서 많은 고민이 든다. 혼자서 창작하는 게 아니라 엔지니어와 협업하기 때문에 개인의 소유권을 주장하기 어렵고, 누가 오롯이 창작했다는 주장이 기술과 섞이며 모호해진다”며 “누구나 쉽게 접할 수 없는 기술을 활용하면서 모든 관객이 쉽게 이해하기보다는 예술이라는 영역에 대한 진입 장벽을 높게 하는 것은 아닌지 걱정도 된다. 새로운 기술이 나오는 속도가 너무 빨라 충분히 연구하고 소화하는 시간이 부족한 점도 고충이다”라고 말했다.

이어 “파티나 공연은 타깃 관객이 정해져 있지만, 미술관의 전시는 불특정 다수에게 메시지를 노출할 기회”라며 “작품을 두고 다수에게 반응을 얻는 것 자체가 배움이라고 생각하기 때문에 많은 관람과 후기 전해주시면 좋겠다”고 말했다.

윤범모 국립현대미술관장은 “관람을 통해 현시점에서 젊은 창작자들이 현실의 문제점을 분석하고 해결하는 흥미로운 관점을 확인할 수 있을 것”이라며, “앞으로도 예술과 연관된 다양한 분야의 협업을 지원하는 공모사업을 진행해 동시대 미술을 주도하는 국립현대미술관의 혁신성과 개방성을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/김윤종]참사 전 신호는 항상 먼저 나타났다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130787616.1.thumb.jpg)

댓글 0