26일 서울 강남구 도산대로 버버리 서울 플래그십 스토어. 문을 열고 들어가자 커다란 화면이 눈에 띄었다. 바로 일주일 전 영국 런던 패션위크에서 선보인 버버리의 9월 컬렉션 패션쇼가 상영되고 있었다.

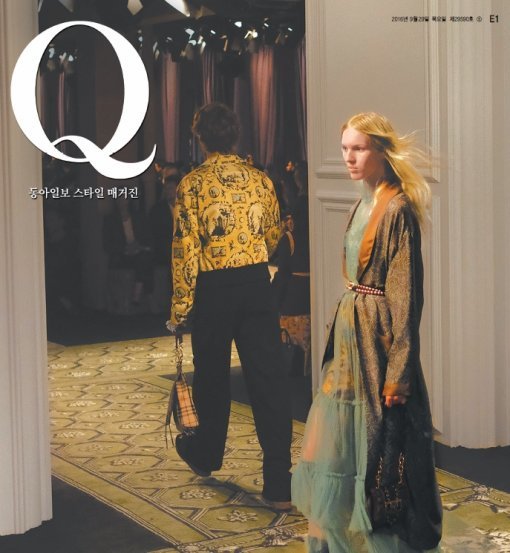

3층으로 올라가니 런던에서 선보인 그 옷과 가방이 고스란히 걸려 있었다. 버지니아 울프의 소설 ‘올랜도’와 영국을 대표하는 인테리어 디자이너 낸시 란케스터의 작품에서 영감을 받았다는 컬렉션이다.

실제로 ‘올랜도’ 속 주인공이 입었을 법한 러플 장식, 견장, 테슬 등이 인상적이었다. 책 속의 주인공 올랜도는 16세기 영국에서 미소년으로 태어나 파란만장한 400년을 보낸다. 소설이 끝날 무렵에는 20세기의 여성이 돼 있다. 버버리는 과거와 미래, 남성과 여성이 만나는 접점을 컬렉션에 담은 셈이다.

버버리 코리아 관계자는 “19일(현지 시간) 패션쇼가 끝나자마자 서울 매장에 그 옷이 걸렸고, 온라인으로 쇼를 본 고객들이 전화를 하거나 직접 보러 오는 등 관심이 높았다”고 말했다.

보고 바로 산다(See Now Buy Now)

“왜 소비자가 6개월이나 기다려야 하는가?”

원래는 고민할 필요가 없었다. 미국 뉴욕, 런던, 이탈리아 밀라노, 프랑스 파리 등 이른바 세계 4대 패션위크는 소비자에게 팔아야 할 시점보다 6개월 빨리 패션계의 오피니언 리더들에게 새로운 컬렉션을 선보이는 자리였다. 1월(남성)과 2월(여성)에 그해 9월 팔릴 가을·겨울(FW) 패션을 보여 주고, 6월(남성)과 9월(여성)에 다음 해 3월에 팔릴 봄·여름(SS) 제품을 선보이는 식이다. 신문에 ‘패션계는 벌써 봄’이란 제목을 단 사진이 스산한 가을에 실렸던 이유다.

복잡하게 느껴지지만 그럴 만한 이유가 있다. 패션위크의 기원은 프랑스 파리 고급 부티크의 살롱 쇼다. 유명한 디자이너의 살롱에 극소수의 최우수고객(VIP)과 엘리트 계층을 초대해 옷을 하나씩 선보이고 주문을 받은 뒤 완성해서 보내주는 방식이다.▶E2면에 계속

김현수 기자 kimhs@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘007’ 속 본드 카-악당 카… 60년 만에 만난 세기의 맞수 [류청희의 젠틀맨 드라이버]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/11/28/130526823.1.jpg)

댓글 0