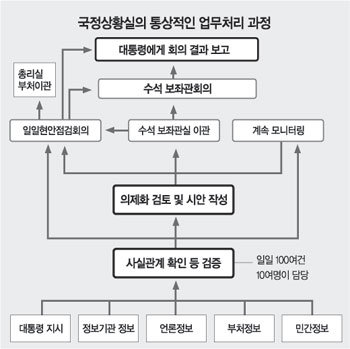

국정상황실은 국가정보원을 비롯한 정보기관은 물론 정부 각 부처 및 기관으로부터 하루 100여 건의 정보가 들어오는, ‘대통령의 눈과 귀’ 역할을 하는 곳이다. 그런 점에서 철도청이 왜 유전사업에 뛰어들었는지 등에 대해 초동 확인조사가 제대로 이뤄지지 않은 데 대한 책임을 피하기 어렵다는 지적이 많다.

모든 중요 정보가 집결되는 것은 물론 국정 현안에 대해 자체적으로 의제를 설정해 대통령에게 건의할 수 있는 권한을 갖고 있는 만큼 국정에 미치는 영향력도 막강하다. 실제로 열린우리당 이광재(李光宰) 의원이 국정상황실장을 맡았을 때에는 청와대 내 어느 부서보다도 힘이 셌다는 평가를 받았다.

물론 청와대 측은 “국정상황실은 주로 정책상황을 점검할 뿐 인사나 비리 문제는 다루지 않는다”고 밝히고 있으나 이를 액면 그대로 받아들이기는 어렵다.

대통령비서실장 직속으로 돼 있는 국정상황실에는 실장(1급)을 포함해 모두 25명의 직원이 근무하고 있다. 다양한 성격의 정보가 올라오고 이를 확인하고 판단하는 업무를 맡고 있는 만큼 경찰, 군 장교, 외교통상부 직원 등이 두루 파견돼 있는 다국적군이다. 이 중 경찰에서 파견된 직원이 7명으로 가장 많다. 지난해 11월의 경위 조사를 전담했던 서모 행정관도 경찰청 소속의 경정이다.

한편 청와대는 25일 야당과 언론이 국정상황실의 보고 누락을 문제 삼고 나서자 “무책임한 의혹 제기와 구시대적인 정치행태를 중단하기 바란다”고 반박했다.

또 이날 노무현(盧武鉉) 대통령이 주재한 수석비서관 및 보좌관 회의에서 김우식(金雨植) 대통령비서실장은 “국정상황실의 업무 처리 과정은 정상적이었다”며 “다만 3월 이후 민정수석비서관실에서 이 사안을 관리한 이후에는 과거의 조사사실을 공유해야 했었다”고 지적했다고 김만수(金晩洙) 청와대 대변인이 밝혔다. 노 대통령은 특별한 언급을 하지 않았다고 한다.

이 같은 입장 정리는 지난해 11월 국정상황실이 경위조사 후 이를 자체 종결 처리한 데는 문제가 없었으나 지난달 31일 천호선(千皓宣) 국정상황실장이 이 사실을 알고도 즉각 내부 보고를 하지 않은 것은 아쉬움이 있다는 것. 이는 언론의 문제제기를 일부 시인한 것으로 풀이된다.

김정훈 기자 jnghn@donga.com

▼前-現국정상황실장 관계▼

|

현 정부의 1∼3대 대통령국정상황실장으로 철도청 유전사업 의혹사건 때문에 구설수에 오른 열린우리당 이광재(40) 의원, 박남춘(朴南春·47) 대통령인사제도비서관, 천호선(43) 현 국정상황실장은 모두 노무현 대통령의 신임이 두터운 측근들이다.

이 의원과 천 실장은 노 대통령이 13대 국회의원 때부터 보좌해 온 이른바 노무현 캠프 내의 원조 386 참모. 두 사람은 연세대 선후배 사이로 사회학과 1980학번인 천 실장이 법학과를 나온 이 의원의 3년 선배다.

그러나 이 의원이 여러 일을 동시다발적으로 벌이는 반면 천 실장은 한 가지 일을 깊이 파고드는 스타일. 이런 차이 때문에 두 사람은 ‘멀지도 가깝지도 않은’ 관계를 유지해왔다고 한다. 천 실장은 “최근 1년 사이에 이 의원을 만난 일조차 없다”고 말했다.

박 비서관은 노 대통령이 2000년 해양수산부 장관을 할 때 총무과장으로 있다가 인연을 맺은 관료(행정고시 24회) 출신. 당시 노 대통령과 함께 다면평가제도를 도입하기도 했다. 이런 인연으로 2002년 대선 직후 대통령직인수위가 출범하자 경제2분과 전문위원으로 파견된 데 이어 청와대로 들어왔다. 이 의원이 국정상황실장을 맡고 있을 때에 상황1팀장을 맡아 호흡을 맞췄고, 이 의원이 대선자금 사건으로 2003년 10월 물러나자 국정상황실장 자리를 물려받았다.

박 비서관이나 천 실장은 ‘국정상황실의 경위조사 보고 누락’ 의혹이 이 의원을 감싸려 한 것 아니냐는 지적에 “오히려 ‘이광재’라는 이름이 나왔다면 직보할 일이지 그냥 넘어가지는 않았을 것”이라고 펄쩍 뛰고 있다. 그러나 세 사람 간의 얽힌 인연 때문에 의혹은 쉬 가라앉지 않고 있다.

김정훈 기자 jnghn@donga.com

정치 줌인 >

-

횡설수설

구독

-

내가 만난 명문장

구독

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[정치줌인]4·30 재·보선 충청표심 ‘반란’](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0