이처럼 ‘과감하게’ 분양가 인상을 결정할 수 있었던 배경에는 뜨겁게 달아오르고 있는 청약 열기가 있다.

A사뿐만 아니다. 최근 분양시장아 달아오르자 건설업체들은 경쟁적으로 분양가를 올리고 있다. 이에 따라 일부에서는 “분양가에 대한 규제를 부활해야 한다”는 주장이 나오고 있다.

하지만 분양가 규제에 대한 반론도 만만찮다. 인위적인 규제는 시장 질서를 왜곡하는 데다 분양가 자율화가 주택 공급량을 늘리고 질(質)을 높였다는 논리다.

문제는 업체들이 올린 분양가가 적정이윤을 넘어선 과도한 액수인가 하는 점이다.

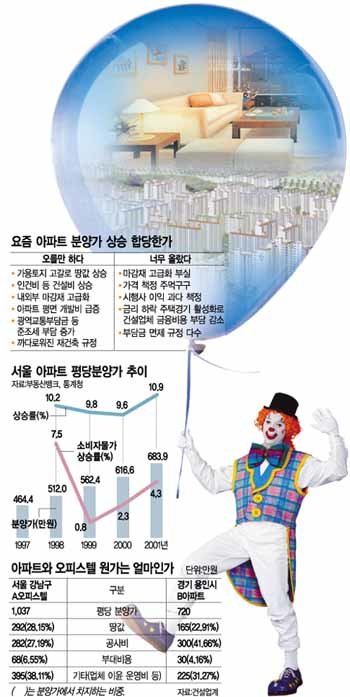

▽얼마나 올랐나〓부동산전문지 부동산뱅크에 따르면 서울 아파트의 평당 평균분양가는 97년 464만4000원에서 2001년 683만9000원으로 47%나 올랐다. 특히 서초구는 97년 588만5000원에서 2001년 1257만4000원으로 113%나 뛰었다. 강남구도 비슷하다.

분양가 상승세는 수도권 전역으로 확산되는 추세다. 5일 청약을 받은 서울 성북구 돈암동 이수아파트나 은평구 신사동 청운아파트의 분양가는 주변의 기존 아파트 값보다 10% 이상 비싸다.

▽건설업체, “원가가 올랐다”〓건설업체들은 분양가 상승이 당연하다고 주장한다. 땅값과 인건비가 오른 데다 마감재 수준이 과거와는 비교가 안될 정도로 고급화됐다는 것.

건설업체 주장에 따르면 땅값은 2000년과 비교해 15%(서울 기준) 정도, 공사 단가는 평당 20% 이상 올랐다. 각종 가전제품을 기본품목으로 제공하는 데다 외부 조경의 고급화에도 노력하고 있어 공사비 상승은 불가피하다고 설명한다. 내외부 마감재 비용이 분양가에서 차지하는 비중은 30% 안팎이다.

업체들의 고급화 노력은 사실이다. 일본이나 중국의 주택업체들이 한국의 아파트 모델하우스를 ‘순례 코스’로 삼을 정도다. 삼성물산 모델하우스에는 매달 70명 가량의 외국인이 방문한다.

광역교통부담금 등 각종 준조세와 까다로운 재건축 규정도 분양가를 올리는 요인. 특히 재건축은 허용 용적률(부지면적 대비 건물총면적)이 낮아지고 사업기간이 길어지면서 생기는 추가비용 부담을 일반분양 아파트의 분양가를 올려 보전하는 게 흔한 방법이다.

▽실수요자, “너무 올린다”〓아파트 실수요자들은 “현재의 분양가는 적정 이윤을 고려하더라도 지나치게 높다”고 주장한다. 땅값은 어쩔 수 없지만 평당 300만원 안팎인 공사비는 상당부분 줄일 수 있다는 것. 특히 업체들이 주장하는 마감재 고급화에 거품이 많다고 지적한다.

분양대행 전문업체 B사의 한 관계자는 “98년과 비교해 마감재 고급화를 평당 가격으로 환산하면 30만원 가량 상승요인이 발생하지만 분양가는 100만원 이상 올리는 게 보통”이라고 귀띔했다.

비닐 장판 대신 온돌 마루판을 쓰는 데 평당 5만원, 주방가구 고급화에 평당 5만∼7만원, 붙박이장과 수납장 설치에 평당 10만원 가량이 추가로 든다. 외벽체를 화강석으로 처리하고 조경을 고급스럽게 해도 평당 가격으로 따지면 미미하다는 설명이다.

특히 시장 상황에 따라 분양가를 즉흥적으로 책정하는 것이 문제로 지적된다. 분양 경기가 좋으면 원가에 상관없이 분양가를 올리는 경우가 적지 않다는 증거이다.

중견업체인 C사의 김모 이사는 “청약자들이 받아들일 수 있는 범위 안에서 최대한 올리는 게 일반적인 분양가 산정법”이라고 실토했다.

▽자율이냐 규제냐〓정부가 ‘분양가 규제’라는 칼을 빼들어야 하는지에 대해서는 논란이 많다.

‘분양가 상승→기존 집값 상승→분양가 재상승’이라는 악순환을 끊기 위해서는 일정 수준의 정부 개입이 필요하다고 상당수 서민들은 주장하고 있다.

하지만 분양가를 인위적으로 제한하면 시장가격과의 괴리가 생기고 프리미엄을 노린 투기가 활개칠 수 있다. 또 업체들은 아파트 분양을 줄이게 돼 값이 오히려 뛸 요인이 된다. 과거 이런 경험 때문에 자율화가 이뤄졌다.

시장경제론자인 김정호 자유기업원 부원장은 “택지공급을 늘려 아파트 공급을 늘리는 것이 집값 안정을 위한 정도(正道)이지 분양가 규제, 투기꾼 단속 등의 방법은 임시방편”이라고 주장했다.

한 주택 전문가는 “분양가 구조를 투명하게 밝히도록 해 과도한 이익을 꾀하는 업체에 대해서는 소비자 단체들이 실력을 행사하도록 하는 등의 방법이 좋을 것”이라고 제안했다.

고기정기자 koh@donga.com

흔들리는 법조 3륜 >

-

오늘의 운세

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[흔들리는 법조 3륜] 법률시장 개방 무한경쟁 시대로](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/10/09/6985125.1.jpg)

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)