▽특수(特需)는 아니다?=미국은 지난달 이라크전쟁을 시작하기도 전 이미 전후 복구사업을 놓고 입찰을 실시했다. 미국내 7대 플랜트 업체가 입찰에 참여했고 딕 체니 미 부통령이 2000년까지 최고경영자로 일했던 핼리버튼 그룹이 유정(油井) 진화, 유정설비 분야 사업 계약을 체결했다.

미 정부는 앞으로도 수시 입찰을 실시할 계획인데 업계에서는 미국이 전후 복구사업의 70% 이상을 독식할 것으로 예상하고 있다. 미국은 91년 걸프전 때도 300여건의 전후복구사업 중 200건 이상을 차지했다.

삼성엔지니어링 화공2사업본부장 박기석(朴基錫) 상무는 “국내 업체가 전후복구사업에 참여하는 방법은 미국 메이저 업체의 하청을 받는 수밖에 없는데 ‘특수’를 바랄 상황은 아니다”라고 분석했다.

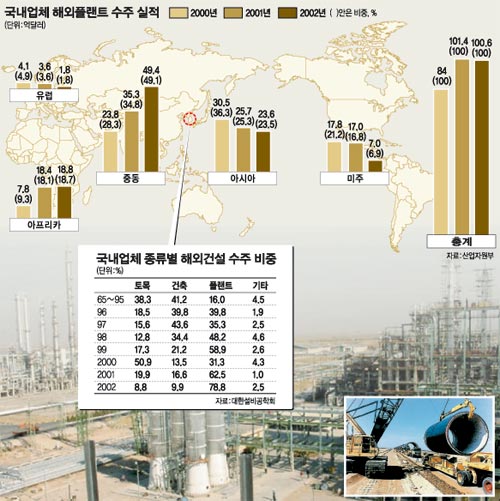

대우건설 해외사업본부 정태영(鄭泰永) 상무는 “미국 메이저 업체의 하청 형태로 참여할 수밖에 없지만 리스크를 피할 수 있다는 면에선 좋은 점도 있다”고 말했다. 특히 국내업체는 2001년 이후 중동 플랜트 시장에 적극적으로 진출, 현재 7개국에서 40건, 76억6000만달러어치 사업을 진행하고 있어 불리하지만은 않다는 분석이다.

▽이제는 수업료를 돌려 받아야=국내 대학원 사상 처음으로 플랜트엔지니어링 석사 과정을 개설한 한양대 이재헌(李在憲·대한설비공학회 회장) 교수는 “국내 업체는 원천기술을 확보하지 못한데다 부가가치가 낮은 하청 형태로 참여하고 있다. 지난해 국내 플랜트 산업 수출이 100억달러를 넘겼으나 순수익은 10%도 안됐다. 아직까지 종합적인 경쟁력이 떨어지고 국내 업체간의 과당 경쟁도 문제”라고 지적했다.

이 교수의 말대로 국내 업체는 그간 해외 플랜트 사업에서 수익을 낸 경우가 드물었다. 몇몇 건설사는 국내업체끼리 과당 경쟁하다 저가 수주한 사업 하나 때문에 회사가 흔들리기까지 했다.

현대중공업 권오갑(權五甲) 전무는 “지금까지는 수업료를 치른 것으로 봐야 한다. 실적과 경험을 쌓아야 기회가 생기기 때문이다. 그만큼 플랜트 산업은 진입장벽이 높다”고 말했다.

업계에서는 높은 진입장벽을 오히려 기회로 보고 있다. 조선 철강 자동차 등 국내 주요 제조업이 중국의 맹추격을 받아 수년 내 치열한 살아남기 경쟁을 벌여야 하지만 플랜트 산업만큼은 아직도 중국과 수십 년의 격차가 벌어져 있기 때문이다.

국내 제조업체들이 사업의 중심 축을 플랜트 쪽으로 급격히 이동하고 있는 것도 이 같은 판단에서다. 지난해 플랜트 사업에서 해외건설 수주의 80%를 달성한 건설 업계에서는 플랜트 전문가가 해외사업 본부장으로 급부상하고 있다.

▽갈 길은 멀다=플랜트 산업이 차세대 성장 산업으로 부상하자 일본은 통산성 내에 국제플랜트추진실을 두고 엔 차관을 미끼로 플랜트 사업을 따내는 등 국가 차원에서 사업을 추진하고 있다.

하지만 국내 업체는 정부의 부처 이기주의 때문에 오히려 혼선만 겪고 있다. 엔지니어링은 과학기술부, 해외건설은 건설교통부가 주무부서인 가운데 산업자원부도 최근 부랴부랴 한국플랜트산업협회를 발족하고 치열한 영역 다툼에 합류했다.

지난달 27일 열린 산업자원부 장관과 플랜트 업계의 간담회에는 건교부의 압력을 받은 건설업체들이 모두 불참하는 해프닝이 벌어지기도 했다.

익명을 요구한 업계 관계자는 “플랜트 산업의 무형가치는 굉장히 높지만 원천기술을 보유한 선진 업체와 어깨를 나란히 하기 위해서는 또 다른 10년이 필요하다. 정부가 창구를 통일하고 체계적인 지원을 해도 모자랄 지경인데 오히려 분열을 조장하고 있다”고 꼬집었다.

|

배극인기자 bae2150@donga.com

경제 포커스 >

-

특파원 칼럼

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[경제 포커스]표류하는 '동북아 경제중심 계획'](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0