1980년대 후반 서울YWCA 소비자고발센터 직원들 사이에는 신생 기업인 ‘이랜드’를 두고 이런 말들이 많았다.

당시 이 센터에서 일한 서울YWCA 강남 청소년회관의 고흥애씨는 “이랜드 직원들이 각종 소비자 불만을 자기 일처럼 처리하던 모습이 아주 인상적이었다”고 회상했다.

| ▼연재물 목록▼ |

- <8>'리스크관리'로 재무부실 미리 막아라 |

그 예언대로 이랜드는 2003년 매출액 1조4500억원, 순이익 1430억원을 목표로 할 정도로 탄탄하게 성장하고 있다.

소비자를 섬기며 존중할 줄 모르는 기업은 곧 소멸한다. 서울대 소비자학과 이기춘(李基春) 교수는 “소비자 만족은 기업의 생존조건이지만 이 평범한 진리를 제대로 실천하지 못 하는 기업이 많다”고 지적했다.

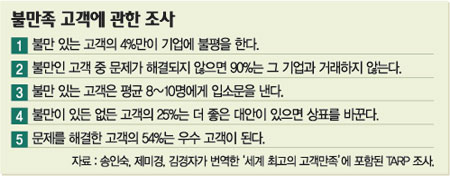

경제연구소 TARP의 조사에 따르면 불만 고객 가운데 96%는 기업에 불평하지 않았다. 10명이 불평하면 드러나지 않은 불만을 가진 고객이 240명 더 있다는 뜻이다. 불만을 해소하지 못한 고객 10명 중 9명은 그 기업과의 거래를 끊었다. 그냥 떠나기만 하는 게 아니다. 이들은 평균 8∼10명에게 나쁜 소문을 퍼뜨렸다.

숙명여대 경제학부 김용자(金容子) 교수는 “불만처리에는 물론 비용이 들지만 나중에 1.7배나 많은 수익으로 돌아온다는 통계도 있다”며 “불만이 풀리면 대체로 더 우수한 고객이 된다”고 말했다.

하지만 아직도 많은 기업이 ‘소비자 불만 처리 업무’를 투자가 아닌 비용으로 여기는 등 소비자만족 경영과는 거리가 멀다고 전문가들은 지적한다.

실제 한국소비자보호연맹에서 지난해 전국 300개 인터넷 전자상거래업체를 조사한 결과 상담 전용 전화가 없거나(6.7%) 자동응답전화로 연결되는(5.7%) 등 소비자가 불만을 이야기할 대상조차 없는 경우가 10%를 넘었다. 그나마도 세 차례 전화해 모두 통화가 된 경우는 절반 수준(55.3%)이었고 모두 실패한 경우도 9.7%나 됐다.

이 단체 강정화 사무총장은 “지난해 일본에서는 소비자 신뢰를 잃은 식육가공업체 닛폰햄이 소비자의 응징으로 문을 닫아야 했다”며 “소비자 힘이 커지는 현실을 기업들은 직시해야한다”고 말했다.

114개 기업의 소비자담당 직원 모임인 기업소비자전문가협회(OCAP)는 “경영자의 소비자 의식 약화로 소비자상담실 조직이 축소되고 있으며 상담실이 있더라도 소비자 피해구제 업무보다는 기업의 마케팅이나 홍보를 위한 조직으로 전용되고 있다”고 꼬집었다. 이 모임 윤영하 기획실장은 “외환위기 때 크게 위축된 기업의 소비자보호업무가 아직도 옛 수준을 회복하지 못하고 있다”고 말했다.

1999년 정부가 규제 완화를 이유로 소비자보호법에서 피해보상기구 의무설치 조항을 뺀 것도 이런 추세를 부추긴다는 지적이다. 한국소비자단체협의회 박인례 사무총장은 “중소기업은 이 조항이 삭제되자 불만처리 기구를 없애버렸다”고 말했다.

|

이헌진기자 mungchii@donga.com

이젠 신뢰경영 >

-

김대균의 건축의 미래

구독

-

오늘의 운세

구독

-

동아경제가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이젠 신뢰경영]비전-수익을 직원들과 나눠라](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[김순덕 칼럼]윤 대통령은 왜 노무현을 좋아한다고 했을까](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130514964.1.thumb.jpg)

댓글 0