우리 사회에 ‘일단 놀고 쓰자’는 풍조가 확산되고 있다. 열심히 일하는 것을 시대에 뒤떨어진 것처럼 보는 잘못된 시각조차 있다. 그러나 적당한 휴식과 소득에 맞는 소비는 권장할 만하지만 정도가 지나치면 미래 경쟁력까지 갉아먹을 수 있다.

| ▼연재물 목록▼ |

▽위험수위 이른 ‘힘든 일’ 기피=인천 서구 가좌동에 있는 중소 제조업체 ㈜ESE의 고형래(高亨來) 사장은 직원을 구하다 못해 작년 말 중국 상하이(上海)에 현지공장을 세웠다. 고 사장은 “노동부 전산망에 인력모집 공고를 내고 일간지에 광고까지 냈지만 결국 현장에서 일할 직원을 구하지 못했다”고 털어놓았다.

취업컨설팅회사인 IBK의 정민서(鄭玟瑞) 이사는 “일부 대학졸업자들은 월급이 적어도 좋으니 ‘서울에 있는 폼 나는’ 회사를 소개해 달라고 한다”고 전했다.

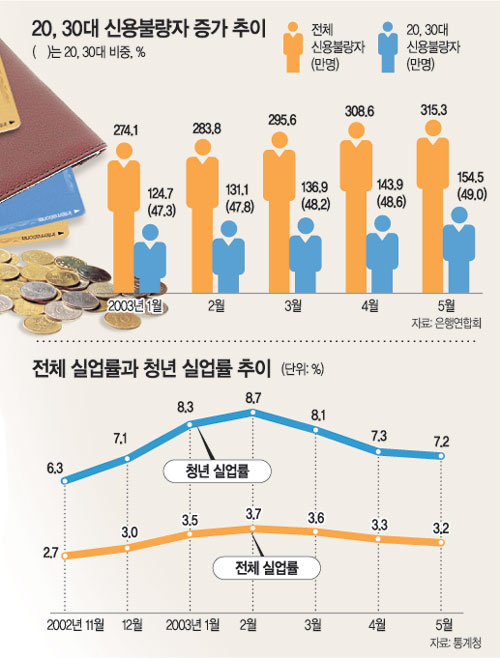

통계청에 따르면 5월 말 현재 전체 실업률은 3.2%, 실업자 수는 74만4000명. 이 가운데 29세 이하 청년 실업률은 7.2%, 실업자는 35만8000명이었다. 전체 실업자 2명 가운데 1명이 29세 이하 청년이다.

이처럼 일자리를 찾지 못하는 젊은이가 많은 것은 경기침체로 기업들이 신규채용을 줄인 데도 원인이 있지만 구직자들의 취업 눈높이가 너무 높다는 것도 큰 영향을 미친다. “유흥업소나 레스토랑에서는 일해도 공장에는 안 가려 한다”는 말이 공공연히 나올 만큼 제조업체나 중소기업 기피 풍조는 심각하다.

삼성경제연구소 경제동향실의 최호상(崔浩祥) 연구원은 “금융업 등 ‘편하고 폼 나는 직업’에만 고급인력이 몰릴 뿐 ‘성장 동력’인 제조업쪽에 오려 하지 않는 것은 성장 잠재력을 갉아먹을 수 있다”며 “이런 흐름이 바뀌도록 정책적 사회적 노력을 해야 한다”고 말했다.

▽돈이 없어도 우선 쓰고 본다=지난해 서울의 한 중견기업에 입사한 P씨(26)는 ‘입사턱’을 내라는 친구 및 직장동료들과 어울려 술값이 비싼 ‘2차’를 여러 차례 했다. 물론 비용은 신용카드로 ‘해결’했다.

120만원의 월급으로는 카드대금을 막기조차 버거웠다. 5장의 카드를 만들어 ‘돌려 막기’를 하다보니 어느새 카드 빚이 4000만원으로 불어 있었다. P씨는 올 3월 ‘신용불량자’ 신세가 됐다.

지난달에 ‘사업 철수’를 위해 명품을 할인 판매했던 서울 소공동 KAL면세점에는 행사기간 내내 사람들로 발 디딜 틈이 없었다.

세일을 시작하자 평일에는 하루 1000명, 현충일 징검다리 연휴 때는 2500명이 찾아왔다. 보통 이 면세점 방문객은 평일 기준으로 100∼150명 정도였다. 특히 ‘페라가모’ ‘버버리’ ‘구치’ 등 인기 브랜드 주변에는 20대 여성들로 북적댔다.

서울대 사회학과 임현진(林玄鎭) 교수는 “국민소득 1만달러에 갓 진입한 한국인의 소비는 국민소득 2만달러가 넘는 국민과 비슷하다”고 지적했다.

적절한 소비활동은 경제에 중요하고 무조건 백안시해서도 안 된다. 하지만 소득을 훨씬 뛰어넘어 감당할 수 없는 ‘쓰고 보자’ 풍조는 개인과 사회에 모두 무거운 짐을 지운다고 전문가들은 강조한다.

▽신용불량자 멍에 쓴 사회 초년병들=젊은층 사이의 ‘일단 놀고 쓰고 보자’는 분위기는 20, 30대 사회 초년병들을 ‘금융 전과자’의 나락으로 몰아넣고 있다.

5월 말 현재 20, 30대 신용불량자는 154만5810명으로 이 연령대 전체인구(1574만명)의 9.8%나 된다. 10명 가운데 1명은 정상적인 금융거래를 할 수 없는 것이다.

20, 30대가 전체 신용불량자에서 차지하는 비중도 작년 말 47.3%에서 올 5월말에는 49.0%로 높아졌다. 특히 40대 이상 연령대의 신용불량자가 주로 가정형편에 따른 ‘생계형’이라면 20, 30대는 씀씀이가 헤픈 ‘소비형’이 많다.

금융연구원 임병철(林炳喆) 연구위원은 “젊은층 신용불량자들은 돈을 빌리면 나중에 반드시 갚아야 한다는 사실을 망각하는 경우가 많다”며 “도덕적 해이를 부추기는 정부 지원보다는 신용의 중요성을 심어주는 일이 중요하다”고 말했다.

|

▼카드소비 부추기다 규제 U턴 널뛰기정책이 신용불량 키워▼

|

20, 30대에 널리 퍼져 있는 과소비와 신용불량자 문제의 1차적 책임은 자기관리를 철저히 하지 못한 본인들에게 있다. 하지만 정부의 ‘정책 실패’도 이런 풍조를 부추겼다. 특히 ‘널뛰기식’으로 운용돼온 신용카드 정책이 대표적이다.

정부는 1999년부터 내수를 부추기기 위해 부동산경기 및 카드 이용 활성화에 열을 올렸다. 당시 상황에서 어느 정도 불가피했지만 문제는 정도가 지나쳤다는데 있다.

99년 5월에는 월 70만원이었던 개인의 현금서비스 한도를 없애는 대신 개인별 신용 정도에 따른 차등화를 허용했다. 각 카드사는 즉각 한도를 올려 2년만에 현금서비스 한도가 평균 230만원으로 뛰어올랐다.

금융감독위원회는 2001년 7월 카드사들의 ‘길거리 회원모집’을 금지하는 방안을 추진했으나 규제개혁위원회는 ‘과도한 규제’라며 무산시켰다. 무리한 카드 활성화 정책은 소득이 없는 젊은층의 과소비 풍조를 부추겼다.

카드 부실에 대한 우려가 높아지자 정부는 작년 하반기부터 신용카드 사용을 억제하는 정책으로 돌아섰다. 현금서비스(현금서비스+카드대출)와 신용판매(일시불+할부)의 비중을 50 대 50으로 맞추도록 했고 대손충당금 적립 기준을 강화했다.

‘거품’을 부풀려 놓았다가 갑자기 이용한도가 축소되자 ‘카드 돌려막기’를 하던 사람들은 신용불량자로 전락했고 카드사는 경영난에 직면했다.

고려대 사회학과 김문조(金文朝) 교수는 “한국은 한탕주의가 판치는 로또 공화국”이라면서 “부동산 폭등으로 몇 년 동안 저축해서 모아야 하는 돈을 순식간에 벌고, 로또복권에 인생역전을 꿈꾸고 있는데 어떻게 ‘푼돈’을 모으는 삶에 가치를 부여할 수 있겠느냐”고 지적했다.

▼유럽 “복지病 경제 발목” 사회보장 축소▼

서유럽은 ‘복지국가’ 전통이 뿌리 깊다. 그러나 1980년대 이후 복지정책을 점차 줄여나가는 추세다.

국가가 ‘주연(主演)’으로 나서는 직접 지원을 줄이고 개인의 책임과 민간기업과의 파트너십을 통해 3자가 함께 사회보장을 책임지는 방향으로 나가고 있다. 정부는 ‘조연(助演)’으로 물러나는 정책 변화가 뚜렷하다.

이 같은 흐름은 글로벌 경쟁이 격화되는 가운데 일하지 않고 놀고먹는 ‘복지병(病)’에 따른 재정적자 악화와 국가경쟁력 약화가 더 이상 방치할 수 없는 수준에 이르렀다는 판단 때문이다.

독일 정부는 최근 발표한 경제개혁안 ‘어젠다 2010’을 통해 기존의 ‘복지사회정책’에서 기업을 위한 ‘시장자유주의 정책’으로 항로를 수정했다.

‘라인강의 기적은 사라졌다’는 안팎의 비아냥 속에서도 독일은 노동자 복지와 부의 분배에 무게중심을 두어왔다. 그러나 △커지는 재정적자 △높아지는 실업률 △경제성장률 추락 등 적신호 때문에 정책을 바꾸지 않을 수 없었다. 특히 올 1·4분기(1∼3월) 성장률이 마이너스로 추락하는 등 일본식 장기불황에 빠질 것이라는 위기감이 확산된 것도 영향을 미쳤다.

영국은 독일보다 훨씬 먼저 복지정책을 과감히 수술했다. 1980년 이래 ‘복지 혜택은 국민이 국가에 당연히 청구할 권리가 아니며 국민은 일을 통해 자활하려는 노력을 선행해야 한다’는 게 복지정책의 기본 틀이 됐다.

지나친 사회복지에 따른 재정적자와 ‘복지병’에 메스를 댄 80년대 보수당의 정책 기조는 노동당으로 정권이 바뀐 뒤에도 이어지고 있다. 노동당 출신인 토니 블레어 총리는 ‘마거릿 대처 전 총리(보수당)의 적자(嫡子)’라는 말이 나올 정도다.

대표적 정책이 ‘일자리를 구하려 하지 않는 실업자에게는 실업급여를 주지 않는 것’을 뼈대로 한 ‘뉴딜 프로그램’. 영국은 대신 재교육 프로그램을 통한 고용창출에 적극 나서고 있다.

‘요람에서 무덤까지’로 알려진 스웨덴도 이런 흐름에서 자유롭지 않다. 스웨덴 정부는 90년대 중반 연금의 수혜액수를 줄이는 등 연금제도를 개혁했다. 경기후퇴와 실업률 급등 탓이다.

네덜란드도 국민의 ‘놀고먹는 풍조’를 뿌리 뽑기 위해 10여년 동안 뼈를 깎는 고통을 치렀다. ‘네덜란드의 부활’에는 복지정책의 축소도 적잖은 영향을 미쳤다.

삼성경제연구소 김득갑(金得甲) 수석연구원은 “유럽에 비해 ‘복지 후진국’인 한국에서 ‘복지병’을 말하는 것은 시기상조이긴 하지만 유럽 복지국가들의 현실과 변화는 우리가 정책방향성을 잡는 데 참고할 필요가 있다”고 말했다.

| 1980년대 이후 주요 구미 국가의 복지저액 축소 정도 | ||||

| 영역 | 미국 | 영국 | 스웨덴 | |

| 노령연금 | 소폭 | 중간 | 소폭 | |

| 보건의료 | 보건의료서비스 | 중간 | 소폭 | 중간 |

| 상병(傷病)수당 | 해당없음 | 대폭 | 대폭 | |

| 실업보험 | 중간 | 대폭 | 소폭 | |

| 전체 축소 규모 | 중간 | 대폭 | 소폭 | |

| 자료:서울산업대 행정학과 남궁근 교수 | ||||

▼특별취재팀▼

▽권순활 경제부 차장(팀장)

신치영 이헌진 김광현

천광암 정미경 이은우

홍석민 고기정 기자(경제부)

1만달러서 주저앉나 >

-

지금, 이 사람

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[1만달러서 주저앉나]하향 평준화의 덫](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0