그는 “가족 중 근로소득이 있는 사람은 나 혼자뿐”이라며 “정부가 나눔의 삶을 강조하며 기부문화를 확산시키자고 캠페인까지 하면서 단지 가족 이름으로 기부했다는 이유로 세금공제를 안 해준다는 것은 이율배반적”이라고 꼬집었다.

연말정산의 각종 규정이 상식을 벗어난 경우가 많고 변화된 생활방식을 제대로 반영하지 못하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 또 불법적인 세금정산을 제대로 감시, 단속하지 못해 성실한 신고자가 오히려 불이익을 받는 문제점도 노출되고 있다.

▽가짜 영수증이 판친다=한 증권사 관계자는 “연말이면 조직적인 대행사(에이전시)들이 나타나 보육원이나 양로원 명의의 영수증을 대신 끊어줄 정도로 가짜 기부금 영수증이 판을 친다”고 털어놨다.

A성당 관계자 노모씨(56)는 연말이면 가짜 영수증을 발급해 달라는 신도들의 요구에 시달린다고 했다. 그는 “1년 내내 기부금 한푼 내지 않던 신도들이 연말이면 기부금을 조금 내고 몇 백만원짜리 영수증을 발급해 달라고 요구한다”며 “서로 잘 아는 사이여서 거절하기도 힘들다”고 말했다.

해마다 절에서 300만원짜리 기부금 영수증을 ‘공짜로’ 받아 연말정산에 사용한다는 회사원 윤모씨(37)는 “가짜 기부금 영수증을 내지 않으면 오히려 바보 소리를 듣는다”며 “환급받은 돈의 일부를 다시 교회나 절에 기부하면 결국 누이 좋고 매부 좋은 일 아니냐”고 말했다.

이 밖에 값비싼 한약재를 처방받은 것처럼 속여 의료비를 부풀리거나 사업을 하는 다른 형제가 모시는 부모를 자신의 부양가족으로 올려놓는 경우, 다른 형제의 교육비를 낸 것처럼 속여 세금공제를 받는 경우도 흔한 것으로 나타났다.

▽현실성 없는 기준=2200여만원의 연봉을 받는 회사원 손모씨(27·여)는 지난해 60여만원을 의료비로 사용했지만 불과 몇 만원 차이로 정산혜택을 보지 못했다. 연봉의 3%를 넘겨야 공제신청이 가능하기 때문. 그는 “크게 아프지 않은 이상 연봉의 3% 이상을 치료비로 쓰는 것은 어려울 것”이라며 “생활의 가장 기본이 되는 의료비에 왜 공제한도를 두는지 모르겠다”고 반문했다.

공무원 오모씨(39·여)는 1998년 아버지가 뇌출혈로 쓰러지자 최근까지 4년이 넘도록 아버지를 서울 은평구 H전문 요양원에 모시고 있다. 그가 요양원에 부담하는 금액은 월급 170만원의 절반 이상. 그는 “노인요양시설을 소득공제 대상에서 제외한 것은 사실상 노인들을 방치하는 것”이라고 지적했다.

이 밖에 미취학 아동의 학원비는 1주일에 5번 이상, 하루 3시간 이상 수업하지 않을 경우 공제를 받지 못한다. 특히 태권도장 등 운동학원은 체육시설로 분류돼 아예 처음부터 공제대상에서 제외된 상태. 정부에서 장려하고 있는 평생교육원이나 대학 학점은행, 노동부 산하 산업학교 등도 공제대상에 해당하지 않는다.

▽번거로운 절차=벤처기업에서 일하는 정병우씨(28)는 연말정산할 때 주택자금공제를 받으려 했지만 호적등본에 건물 등기부등본 등 복잡한 서류를 내라는 주문에 아예 세금환급 신청을 포기했다.

또 부양자가 항시 치료를 받아야 하는 중증환자일 경우 장애인 공제를 받을 수 있지만 이를 알지 못해 공제를 못 받는 경우도 많다. 회사원 김동규씨(30)는 “직장암으로 4년간 투병해온 아버지가 지난주에 돌아가셨는데 환급절차가 워낙 복잡해 장애인 공제 100만원을 추가로 받지 못했다”고 말했다.

▽기타=공립과 사립초등학교의 등록금 공제기준도 상식적으로 이해하기 어렵다는 반응. 사립초등학교에 다니는 아들을 둔 임재연씨(38)는 학교에 낸 총 교육비 300만원 중 150만원을 공제 받는다. 그러나 공립초등학생 딸을 둔 김영수씨(38)는 등록금을 뺀 사교육비로 연간 318만원을 썼지만 이를 전혀 공제받지 못한다. 김씨는 “사립은 특기적성교육을 학교 안에서, 공립은 밖에서 했다는 차이뿐인데 세금공제에 차이가 나는 것은 부당하다”고 말했다.

특별공제 항목 중 주택자금 공제도 불합리하다는 지적이 많다. 배우자나 부양가족이 있는 세대주에 한해 빌린 주택자금에 대해 공제를 받을 수 있을 뿐 혼자 사는 미혼자는 혜택 대상에서 제외되기 때문이다.

손효림기자 aryssong@donga.com

김선우기자 sublime@donga.com

▼매년 연말정산을 할 때마다 근로소득자들로부터 불만이 터져 나오는 가장 큰 이유는 형평성에 어긋나기 때문이다.

또 세제가 지나치게 복잡하다는 점도 의도와는 달리 불평등 논란을 심화시키는 결과를 낳고 있다. 이 제도를 잘 이용하는 사람과 그렇지 않은 사람과의 세금 부담 격차도 커지고, 정부가 지엽적인 항목까지 ‘어떤 것은 공제가 되고 어떤 것은 안 된다’고 자의적으로 정하다 보니 일부는 불만을 느낄 수밖에 없다.

▽연말정산 너무 복잡하다=연말정산제도가 도입된 초기에는 지금처럼 복잡하지 않았고 근로자들이 제출해야 할 서류도 적었다.

공제항목이 지금처럼 크게 늘어난 까닭은 근로자와 자영업자간 세금 부담의 불평등성 때문.

근로자의 소득은 ‘유리 지갑’처럼 투명하게 공개되는 반면 자영업자의 소득은 잘 드러나지 않아 상대적으로 적은 세금을 내고 있다.

주로 자영업자들이 과세대상인 종합소득세의 2000년 납부현황을 보면 종합소득이 있는 348만명 가운데 46.9%만이 신고대상이었고 나머지는 세금을 한푼도 내지 않았다. 또 신고대상자 가운데 44.3%만 장부나 증빙을 통해 소득을 신고했고 나머지는 추계를 통해 소득을 신고했다.

이 같은 불평등 논란이 빚어질 때마다 정부는 자영업자의 과표 양성화보다 손쉬운 근로자의 공제 확대로 대응을 해왔다.

한국납세자연맹 김선택(金善澤) 회장은 “정부가 생색은 내면서도 실질적으로 세수(稅收)는 크게 줄어들지 않는 방법을 선택하는 바람에 공제제도가 매우 복잡해졌다”고 설명했다.

그는 “자영업자의 소득 파악을 강화하는 대신 근로자의 공제제도를 단순화하고 폭도 넓혀 근로자들이 골고루 실질적인 세금경감 효과를 보도록 해야 한다”고 강조했다.

▽근로소득자간 불평등도 문제=정부는 1996∼2001년 6년 동안 공제 확대 등을 통해 근로소득자의 세금 부담을 5조2000억원 줄였다고 밝혔다.

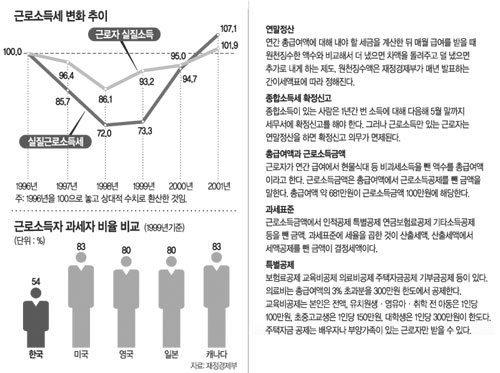

그럼에도 이 기간에 물가상승률을 감안한 실질근로소득세 증가율은 근로자의 실질소득증가율보다 3.7배나 높았다. 1996년 근로자 실질소득을 100이라고 했을 때 2001년의 실질소득은 101.9로 1.9% 늘어나는 데 그친 반면 실질근로소득세는 107.1로 7.1% 증가한 것.

정부는 이 같은 증가율을 감안해도 한국 근로자의 소득세 부담은 높은 편이 아니라고 주장한다. 통계수치도 정부의 주장을 뒷받침한다. 1997년 기준으로 근로소득세가 국세(國稅)에서 차지하는 비중을 보면 한국은 7.6%인 데 비해 미국은 41.2%, 영국은 21.8%, 일본은 20.5% 등이다.

서울시립대 세무대학원 임주영(林周瑩) 교수는 “1인당 평균 근로소득세부담률은 낮지만 세금을 한푼도 내지 않는 근로자의 비율이 너무 높아 세금을 내는 사람이 과중한 세금부담을 지는 것이 문제”라고 설명했다.

1999년 현재 근로소득세 면제자 비율은 한국이 46%로 미국(17%) 영국(20%) 일본(20%) 등에 비해 2배 이상 높다.

조세연구원 전영준(全瑛俊) 연구위원도 “평균소득의 1.0∼1.5배에 속하는 구간에서는 소득증가에 따른 세금부담 증가율이 매우 높다”면서 “이 때문에 근로자의 근로의욕을 저해할 가능성이 있다”고 분석했다.

임 교수는 “국민의 납세의식 제고를 위해서라도 다수의 근로자가 조금씩이라도 세금을 내는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.▼

천광암기자 iam@donga.com

송진흡기자 jinhup@donga.com

연말정산 >

-

광화문에서

구독

-

고양이 눈

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[연말정산 보험 稅테크]연금저축 240만원까지 소득공제](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0