[한국경제, 새 성장판 열어라/ 2016 연중기획]

[ICT 융합이 미래다]<下>‘한국의 저커버그’를 키우자

정보통신기술(ICT) 업계의 공룡인 구글과 페이스북, 한국의 네이버와 카카오, 넥슨. 현재 이름만 들으면 다들 아는 대기업이지만 그 시초는 작은 컴퓨터실이나 자동차 차고, 자취방에서 소프트웨어(SW)를 갖고 놀던 개발자였다.

미래 신시장 개척을 위해서도 소프트웨어는 중요하다. 인공지능(AI), 빅데이터 등을 비즈니스로 발전시키기 위해선 거기에 맞는 소프트웨어가 개발돼야 하기 때문이다.

국내 소프트웨어 교육과 전문가 육성은 이제 시작 단계에 와 있다. 하지만 해외 선진국은 어려서부터 소프트웨어와 친숙하게 지낼 수 있는 환경을 만들어 소프트웨어 인재 확보의 저변을 넓히고 있다.

“쌤, 이거 갑자기 색깔이 왜 이렇게 바뀌는 거예요?”(최 군)

“입력한 게 인식이 되니까 그렇게 표시되는 거야.”(선생님)

이미 한국 학생들의 소프트웨어 교육 수요는 자연스럽게 올라가고 있다. 어려서부터 모바일·PC 게임과 동영상으로 시간을 보내고 웨어러블 같은 최신 단말기를 보며 자라온 ICT 세대는 소프트웨어 개발에 대한 관심이 클 수밖에 없다.

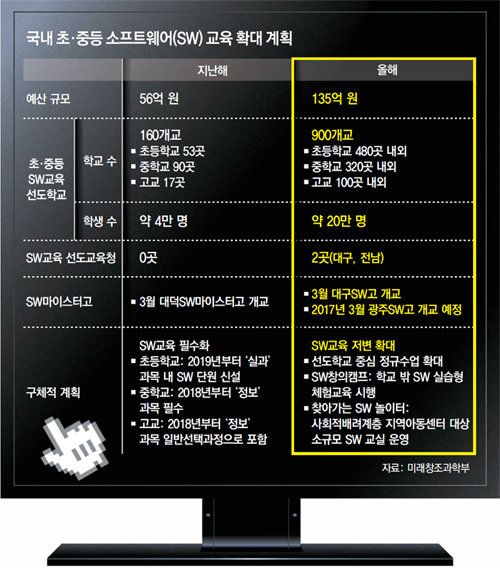

정부는 2018년부터 중학교, 2019년부터는 초등학교 필수 교육과정에 소프트웨어 교육을 포함시켰다. 미래창조과학부는 올해 135억 원 규모의 예산을 투입해 기존 160개교였던 소프트웨어 교육 선도학교를 900개교로 확대한다고 밝혔다.

하지만 주당 1시간으로 배정된 교육 시간이 외국에 비해 턱없이 부족하다는 지적이 나오고 있다. ‘대학 입시와 연계되지 않을까’ 의문을 갖고 있는 학부모도 많다.

발 빠른 사교육 업계는 벌써 움직이고 있다. 교육과정 변경을 강조하며 선행학습용 소프트웨어 전문 학원들이 생겨나고 있는 것. 학원들은 ‘소프트웨어 교육 의무화 대비’ ‘방학 기간 C언어·자바 마스터’ 등 홍보 문구를 내걸었다. 학습정보 온라인 커뮤니티에는 “과학고 가려면 코딩 배워야 하나요?”와 같은 질문도 올라오고 있다.

○ 철저히 실습 위주인 외국

ICT 강국 미국과 교육 선진국인 영국, 이스라엘 등에서는 이미 소프트웨어 교육의 중요성이 교육계뿐만 아니라 사회적으로 널리 인식돼 있다.

미국 뉴욕에 사는 한국 기업 주재원 A 씨(47)의 고교생 딸(17)은 최근 스스로 자바(JAVA·소프트웨어를 만드는 개발언어의 하나)를 이용해 ‘공주 구하기’ 게임을 만들어냈다. 학교 정규 선택과목으로 1년 내내 배우는 ‘프로그래밍 입문과 자바’ 수업을 마치면 고교생 때 이미 대학 수준의 컴퓨터과학을 체득할 수 있다.

학교의 프로그래밍 관련 수업은 철저히 실습 위주다. 담당 교사가 학기 초에 기본적인 개념만 가르쳐주면 수업시간 내내 컴퓨터 앞에 앉아 스스로 수많은 시행착오를 거치면서 자신만의 소프트웨어를 개발해야 한다.

대학 3학년 때 법률 분석 플랫폼 기업 ‘피스칼노트’를 창업해 최근 미 경제주간지 포브스에도 소개된 재미동포 2세 티머시 황(황태일·24) 씨는 고교 때 소프트웨어 과목을 집중 수강한 덕분에 일찍 창업 준비에 뛰어들 수 있었다. 황 씨는 “내게 소프트웨어 개발 능력이 없었다면 대학 진학에 도움이 되는 다양한 활동도, 플랫폼 기업 창업도 엄두를 내지 못했을 것”이라고 말했다.

영국은 지난해 9월부터 소프트웨어를 정규 교과목에 넣고 있다. 이스라엘은 1994년부터 고교 이과생에게 3년간 270시간의 소프트웨어 교육을 진행한다. 버락 오바마 미국 대통령은 최근 “비디오 게임을 사지만 말고 직접 만들라”면서 자신이 직접 백악관에서 코딩을 배우기도 했다. 일주일에 한 시간씩 코딩을 배우자는 ‘아워 오브 코드(Hour of Code)’ 운동은 이미 미국에서 사회적 흐름이 됐다.

○ 쏠림 현상 극복해야

한국엔 소프트웨어 인재 수가 부족할 뿐 아니라 대부분 인재들이 삼성전자나 삼성SDS, LG전자 등 대기업으로 쏠린다는 문제점도 있다. 이제 막 태동하는 ICT 업계는 개발자를 구하지 못해 발을 굴리는 상황이다. 커플 메신저 서비스 ‘비트윈’을 제공하는 VCNC 박재욱 대표는 “이공계 출신이 많아진다 해도 스타트업 시장에서 실제로 필요로 하는 소프트웨어 엔지니어의 수는 턱없이 부족하다”고 말했다.

육성 분야도 단순 개발뿐만 아니라 데이터 관리, 소프트웨어 정책 부문 등으로 다양화해야 한다는 지적도 있다. 25일 한국데이터베이스진흥원이 발간한 ‘2015 데이터 산업백서’에 따르면 국내 데이터 관련 인력 약 9800명 중 데이터과학자와 같은 고급 인력은 1% 미만이었다. 최미정 팀장은 “미국이 소프트웨어 강국이 된 것은 다양한 소프트웨어 분야에서 인재를 육성했을 뿐 아니라 해외 고급 인력도 적극적으로 받아들였기 때문”이라고 말했다.

곽도영 기자 now@donga.com / 뉴욕=부형권 특파원

한국경제, 새 성장판 열어라 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

우아한 라운지

구독

-

이승재의 무비홀릭

구독

-

e글e글

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0