“빌딩에서 뛰어내린 사람들 생각하면 이대로 포기할 수 없었다”

살아남은 사람들, 고통을 희망으로 바꾸다

《 뉴요커 로런 매닝 씨(50·여)는 어디를 가나 눈에 띈다. 온몸을 뒤덮은 화상 자국 때문이다. 화상으로 손이 오그라들어 레스토랑에서 컵을 들 때도 두 손으로 잡아야 한다. 그래도 그는 “다른 사람과 조금 다르게 컵을 잡으면 어때요. 할 수 있다는 게 중요한 것”이라며 화상 자국에 대해 “문신이자 전신아트”라는 농담까지 던진다. 》

2001년 9월 11일 캔터피츠제럴드 증권회사 이사였던 매닝 씨는 평소보다 30분 늦게 집을 나섰다. 사무실이 있는 뉴욕 세계무역센터 로비에 들어서는 순간 엘리베이터 쪽에서 어마어마한 화마(火魔)가 그를 덮쳤다. 몸에 불이 붙은 상태에서 죽을힘을 다해 기어 나왔다. 몸의 82%에 3도 화상을 입었다. 그나마 얼굴은 비교적 온전했다. 그는 25번이나 수술대에 올랐고 손가락 4개 끝부분을 잘라냈다. 화상 부위가 짓무르면서 “차라리 죽게 해 달라”고 기도한 적이 있을 정도로 고통스러웠었다.

그리고 10년…. 그는 모든 것을 이겨냈다. 그는 자신의 홈페이지에 올린 글에서 “빌딩에서 기어 나오는데 위에서 시신들이 뚝뚝 떨어졌다”며 “절망에 빠질 때마다 죽는 줄 알면서도 빌딩에서 뛰어내린 사람들이 겪었을 고통을 생각하면서 버텼다”고 말했다. 처한 상황에 대해 불평하기보다 감사하는 법도 배웠다. “10년 전 그날 평소처럼 정시에 직장에 도착했다면 나도 106층 사무실에 있었을 테고 그러면 죽었을 겁니다. 지각 출근 덕에 살아남았으니 얼마나 행운인가요.”

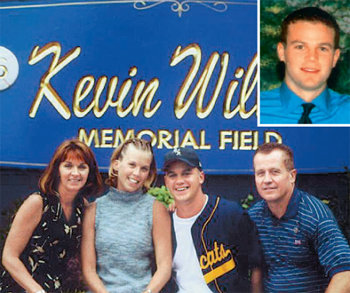

세계무역센터에 있는 투자회사 채권 트레이더였다가 테러로 숨진 케빈 윌리엄스 가족이 그런 경우. 윌리엄스는 생전에 야구광이었다고 한다. 2001년 12월 여자친구 질리언과 결혼도 앞두고 있었다. 하지만 24세라는 젊은 나이로 희생됐다.

가족들의 충격과 상실감은 이루 말할 수 없었다. 하지만 가족들은 기념재단을 만들어 고인의 야구 사랑을 잇기로 했다. 2002년 설립된 케빈 윌리엄스 기념재단은 가정형편이 어려운 아이들이 야구 캠프에 다닐 수 있도록 지원하고 있다. 지금까지 총 500명의 어린이가 혜택을 받았다. 또 윌리엄스가 다녔던 쇼어햄웨이딩리버 고등학교 야구장을 지역 주민들이 쾌적한 환경에서 야구를 즐길 수 있도록 개축했다. 이 야구장은 지금 ‘케빈 윌리엄스 기념 야구장’으로 불린다.

윌리엄스의 부친 마이크 씨는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 “아들이 살아있다면 가장 하고 싶은 일이 무엇일까 심사숙고한 끝에 재단을 만들었다”며 “미래의 꿈인 아이들이 즐겁게 야구를 할 수 있는 환경을 마련해 주는 것이 아들의 생전 희망이었다”고 말했다. 윌리엄스의 가족은 매년 9월 11일이 되면 야구장에 흰색 금을 새로 긋고 베이스를 깨끗이 정돈하고 야구 방망이와 볼을 홈 플레이트에 가져다 놓지만 야구 게임은 하지 않는다. 윌리엄스의 영혼이 찾아와 즐겁게 야구를 할 수 있도록 야구장을 비워두는 것이다.

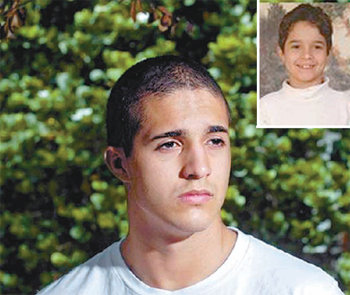

두브로크 군은 10년 전 그날 부시 대통령이 방문했던 플로리다 부커 초등학교 학생이었다. 대통령이 교실로 들어와 책을 읽어주는 수업을 하고 있었는데 누군가가 대통령에게 다가와 귓속말을 했다. 두브로크 군은 그때 대통령의 눈빛이 흔들리는 것을 똑똑히 보았다. 잠시 자리를 비운 대통령은 다시 돌아와 학생들에게 M&M 초콜릿을 한 개씩 나눠주고 “좋은 학생이 되라”는 말을 남기고 떠났다. 그리고 선생님이 교실에 있는 TV를 켜자 큰 빌딩 2개가 불타고 있었다.

“좋은 학생이 되라”는 대통령의 말은 두브로크 군의 가슴에 깊게 남았다. 고등학교 졸업반인 그는 대학 코스를 미리 공부하고 있으며 교내 레슬링팀 주장도 맡고 있다. 그는 “미국의 나와 같은 젊은 세대 대다수는 9·11을 통해 증오를 배운 게 아니라 삶이 시련 속에서 더 단단해진다는 ‘희망’을 배웠다”고 말했다.

워싱턴=정미경 특파원 mickey@donga.com

9·11 그후 10년 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0