그러나 정부와 서울시의 대기정책은 한마디로 한가롭고 여유롭기 짝이 없다.

환경부엔 대기보전을 위한 종합청사진이 없다. 선진국이 실시중인 ‘건강 위해성 평가 기법’ 도입도 몇년째 ‘검토중’이다. 그럼에도 서울시의 종합실천계획은 ‘장밋빛’으로 가득하다.

▼서울 대기질 좋아지고 있다?▼

서울시에 따르면 90년 100.7만톤이던 일반 오염물질 배출량은 99년 32.5만톤으로 9년만에 무려 69.8%가 줄었다. 배출량으로만 따지면 대기질은 이미 크게 개선된 상태라야 한다.

그러나 실제로는 그렇지 못하다. 오염수치가 낮아진 것은 아황산가스와 일산화탄소, 분진뿐이고 이산화질소나 오존 등은 되레 늘거나 악화됐다.

90년 119만대이던 서울의 자동차가 2000년 244만대로 2배 이상 늘면서 질소산화물과 미세먼지(PM―10)도 크게 늘었다. 오존주의보 역시 95년 2회에서 지난해 22회가 훨씬 빈번해졌다.

최근엔 벤젠 톨루엔 등 유해성 대기오염물질이 크게 늘었다. 이들은 아직 농도는 낮지만 장기간 노출될 때 심각한 건강장애를 일으키는 것들이다.

오염물질 배출량이 줄었다고 안심할 것이 아니라 성분과 특성이 변한 만큼 치밀하고도 장기적인 대책이 더욱 요구되는 것이다.

| ▼연재순서▼ |

- 1. 사람잡는 대기 오염 |

▼서울시의 '장밋빛' 목표▼

서울시의 대기개선 실천계획은 한마디로 ‘장밋빛’이다. 서울시가 99년 작성한 종합실천계획에 따르면 8년안에 서울을 파리나 뉴욕처럼 푸른 하늘을 볼 수 있는 ‘청정도시’로 만들겠다는 것.

일반대기오염물질의 오염도 역시 선진국보다 훨씬 낮은 수치를 목표로 하고 있다.

예컨대 이산화질소는 현재 뉴욕보다 낮은 파리수준을, 오존 농도 역시 현행보다 절반 이하로 낮추겠다는 얘기다.

그러나 실시 첫 해인 2000년도에 줄어든 것은 아황산가스, 일산화탄소 등 90년대 초부터 꾸준히 낮아지던 것들. 이는 난방연료의 교체에 따른 효과일 뿐 서울시의 개선노력과는 별 관련이 없다. 반면 이산화질소, 오존 등은 되레 수치가 올라 기준치를 초과하거나 그에 육박하고 있다. 개선이 시급한 항목이 오히려 나빠지고 있는 것이다.

이처럼 목표치와 결과가 다르게 된 것은 무엇보다도 과학적인 분석과 예측이 선행하지 않았기 때문.

서울시 35개 실천계획 가운데 절반 가량이 기존사업이고 신규사업 역시 큰 효과를 기대하기 어려운 것들이다.

‘이 정도면 선진국 수준이 될 것’이라고 막연히 예상한 것 자체가 무리였다고 전문가들은 지적한다.

▼대기정책 무엇이 문제인가▼

올 초 세계경제포럼이 발표한 대기의 질 지수(Air Quality Index)를 보면 한국은 122개국 가운데 72위. 문제는 미국(24위)이나 일본(39위)보다 뒤처졌다는 점이 아니다. ‘대기의 질 개선노력’ 항목에서 꼴찌나 다름없는 120위를 기록한 것.

무엇이 문제이길래 이렇게 됐을까. 전문가들은 우선 턱없이 부족한 예산을 든다. 대기관리 예산을 대폭 늘려야 한다는 것. 올 환경부 예산 1조4129억원 가운데 대기보전을 위한 예산은 4.4%에 불과한 618억원. 서울시 예산 역시 194억원이 전부다.

그러다 보니 대기관리는 늘 초보수준이다. 대기오염이 배출원과 기상, 지형조건에 의해 결정되는 3차원적 문제임에도 지금까지도 1차원적인 측정소 수치만으로 개선안을 만들어내야 한다. 시정거리는 여전히 목측(目測)에 의존한다.

오염원(source) 중심의 대기관리도 큰 문제. 대기의 질 향상의 목적이 시민들의 건강을 위한 것인 만큼 수용체(receptor) 중심으로 정책이 마련돼야 하는데 기존정책들은 오염물질 감소에만 주안점을 두고 있다.

그러다 보니 인체에 대한 위해성 평가는 늘 뒷전이다. 환경기준치를 설정한 정부도 현행 기준치가 적정한지를 알지 못한다. 갈수록 심해지는 공해를 보며 시민들의 불안감만 커지고 있는 셈이다.

인근 시도간 상호연계가 부족한 점도 문제. 대기오염 대책은 그 특성상 인근 시도가 함께 실시해야 효과를 거둘 수 있다. 경기도와 인천시가 서울의 대기오염에 미치는 영향은 각각 10∼20%. 그러나 배출원 단속기준이나 개선정책 등은 계속 제각각이다.

그 밖에 △사후단속 위주의 관리정책 △청정한 대기를 경제적 가치로 인정하지 않는 의식도 시급히 바뀌어야 할 대목이다.

뿐만 아니다. 서울 대기오염의 주범이 자동차라는 점에서 이를 이용하는 시민들의 인내와 참여가 어쩌면 가장 중요한 요인인지도 모른다. 자동차 사용을 줄이지 않고서는 근본적으로 대기의 질 개선은 쉽지 않기 때문이다.

한국환경정책·평가연구원의 한화진(韓和眞)박사는 “시민들이 마음껏 마실 수 있는 공기를 제공하는 것은 정부와 지자체의 당연한 의무”라며 “대기의 특성상 환경부뿐 아니라 산업자원부, 건설교통부 등 유관기관과 시민들이 총화를 이룰 때만 개선효과를 얻을 수 있다”고 지적했다.

▼선진국은 어떻게…환경기준 강화▼

대기오염 물질의 환경기준치가 얼마가 되면 안전한 것일까.

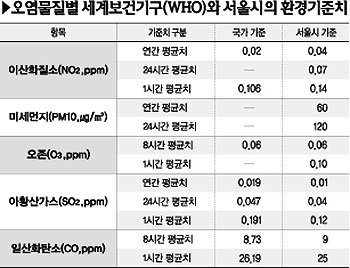

우리나라 이산화질소와 미세먼지, 일산화탄소와 아황산가스, 오존 등 대기오염물질의 환경기준치는 세계보건기구(WHO)의 권고기준보다 높고 미국 등 선진국 수준과 비슷하다.

그러나 어떤 오염물질의 측정치가 환경기준치 안에 들었다고 해서 ‘건강에 해롭지 않다’는 뜻은 아니다. 각국의 환경기준치는 건강에 대한 위해성 평가와 함께 오염 저감기술, 측정기술 등 다양한 요소를 고려한 정책판단의 결과일 뿐이다.

최근 선진국들이 앞다투어 건강 위해성 평가를 통해 환경기준치를 강화하는 이유가 바로 여기 있다.

그런데 얼마면 안전할까. 100% 안전한 기준은 없다. 대기 오염물질의 ‘무위해(zero risk) 기준’은 사실상 없기 때문이다. 자연현상이 아니라 인간활동에서 비롯된 오염물질 치고 건강에 해롭지 않은 것이 없다는 게 예방의학자들의 한결같은 지적이다.

전문가들은 따라서 연구를 통해 ‘관찰가능한 최저영향 수준’을 잡은 뒤 이를 기준으로 ‘안전을 위한 적절한 여유’를 고려해 환경기준치를 재설정해야 한다고 주장한다. 오염물질 농도를 ‘생애위해성 레벨(일생동안 건강에 악영향을 줄 확률)의 10만분의 1’이 되도록 해야 안전하다고 말할 수 있다는 것.

물론 이를 만족시키기는 쉽지 않다. 또 현재 1만명 남짓한 교통사고 또는 흡연으로 인한 사망자에 비해 대기오염으로 인한 조기사망자가 훨씬 적은(20% 가량) 것도 사실이다. 그러나 이는 자신의 의도나 과실 없이도 누구에게서나 일어날 수 있다는 점에서 차원이 다르다.

정부와 자치단체의 책임이 막중한 것도 바로 이 때문이다.

MLB 포토 >

-

오늘의 운세

구독

-

동아광장

구독

-

영감 한 스푼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[MLB 포토]뉴욕 Y 지터 개막전 수난](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2003/04/01/6890677.1.jpg)

![[사설]손가락 잘리고 병원 15곳서 수용 거부당한 18개월 영아](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486649.1.thumb.jpg)