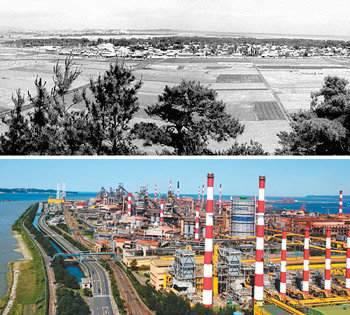

황무지서 철강도시로… ‘포철 신화’ 시작되다

“오늘을 있게 한 피와 땀, 눈물이 느껴집니다.”(기업인)

“어떤 책보다 감동적인 역사책을 보는 것 같았습니다.”(대학생)

“포스코 같은 곳을 100개 더 만들어 우리나라를 많이 잘살게 했으면 좋겠어요.”(초등학생)

경북 포항시 남구 괴동동 포스코 본사 옆에 2003년 개관한 ‘포스코 역사관’.

2003년 문을 연 뒤 이 역사관을 방문한 사람은 51만여 명에 이른다. 포항제철소에서 시작해 오늘의 글로벌 기업으로 성장한 발자취를 둘러보고 가슴이 뭉클해지지 않은 사람은 거의 없다.

2년째 방문객을 안내하는 최국향 해설사원(42·여)은 26일 “역사관을 둘러본 뒤 눈시울을 붉히는 분도 꽤 많다”며 “포스코가 더욱 발전해 한국경제를 이끌어야 한다는 당부를 할 때면 저도 가슴이 뭉클해지곤 한다”고 말했다.

그동안 포항의 명소나 다름없는 포항제철소를 찾은 사람은 1700만 명에 달한다. 890만 m² 크기의 포항제철소를 견학하는 데는 2시간 정도 걸린다.

지난달 23일 중소기업진흥공단 초청으로 포항제철소를 견학한 과테말라 우간다 캄보디아 코스타리카 등 12개 개발도상국 연수단은 제철소를 둘러보고 부러움과 함께 “우리나라도 이런 기업을 꼭 만들고 싶다”는 의지를 다지기도 했다.

종합제철소는 1958년부터 1967년까지 5차례에 걸쳐 시도됐으나 자본과 기술, 정보, 의지 등 모든 요소가 부족해 번번이 무산됐다.

하지만 1963년 박정희 대통령 취임에 맞춰 종합제철소를 향한 꿈은 다시 꿈틀거렸다. 박태준 현 포스코 명예회장을 비롯한 창립 멤버 34명은 “제철로 나라를 살려보자”는 뚝심 하나로 1968년 4월 1일 ‘포항종합제철주식회사’를 공식 설립했다.

종합제철소를 적극 지원하며 공사 현장을 13차례나 찾았던 박정희 전 대통령은 바닷모래가 날려 눈을 제대로 뜨지 못하는 상황에서 옆에 있던 박태준 사장에게 “남의 집 다 부숴놓고 제철소가 되긴 되는건가”라고 걱정했다. 박 명예회장은 훗날 “이 말씀은 공장을 준공하지 못하면 죽는 게 좋겠다는 뜻으로 받아들였다”고 회고했다.

당시 정부는 기업의 안정성을 위해 공사(公社)를 권유했으나 창립 멤버들은 “기존의 세계적인 철강기업들과 경쟁해야 하는 상황에서 책임 경영을 하고 조직의 기동성을 보장하기 위해서는 주식회사로 출발해야 한다”고 고집했다.

그러나 출발점에 선 포항종합제철 앞에는 절벽 같은 현실이 버티고 있었다. 세계은행(IBRD)은 “한국의 종합제철 사업은 시기상조”라며 찬물을 끼얹었다. 국내 언론은 “외자 부담이 커 머지않아 거대한 부실기업이 될 것”이라며 반대했고, 국회의원들도 이 같은 논리를 거들었다.

숱한 난관을 이겨내고 1973년 6월 9일 첫 용광로에서 쇳물이 쏟아져 나왔다. 이때부터 지금까지 포스코의 용광로는 단 한 번도 멈추지 않고 5억5000만 t의 쇳물을 쏟아내 조선소와 전자업체, 자동차 공장으로 보내졌다. 창립 당시 16억 원이던 자산은 현재 37조300억 원으로 2만 배가량 증가했으며, 417억 원이던 연간 매출은 30조6000억 원으로 730배가량 늘었다.

1986년에는 이공계 고급인력 양성을 위한 포스텍(포항공대)이 개교했다. 이듬해 전남 광양제철소가 가동된 것도 포항종합제철소의 ‘쇳물’이 없었다면 불가능했다. 2007년에는 세계 최초로 기존의 용광로를 대체할 수 있는 친환경 철강제조공법인 ‘파이넥스’를 성공시켜 글로벌 스탠더드로 끌어올렸다.

포스코는 세계 철강기업 평가에서 수익성과 재무구조, 기술개발, 기업문화 등 모든 분야에서 1, 2위 자리를 굳힌 한편 미국 뉴욕, 영국 런던, 일본 도쿄 등 세계 3대 증시에 국내 기업으로는 유일하게 상장해 명실상부한 세계적 철강기업으로 성장했다.

제철소 건설 당시 바닷바람에 날리는 모래를 맞으며 “제철소 건설에 실패하면 오른쪽에 있는 영일만에 모두 빠져 죽자”는 ‘우향우 정신’이 없었다면 오늘의 포스코는 존재하지 않았을 것이다.

포항=이권효기자 boriam@donga.com

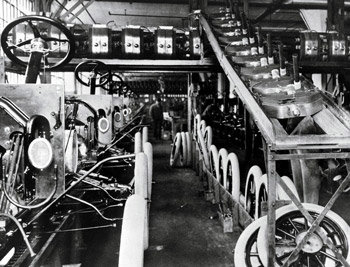

■ 1913년 포드 ‘컨베이어 시스템’ 도입

혁신적 조립라인… ‘자동차 대중화’ 시대 이끌어

베링해협 횡단 >

-

횡설수설

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베링해협 횡단/2월20일]“내일 라블렌티야로 떠난다”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2007/02/21/7000436.1.jpg)

![증명사진, 있는 그대로의 나를 담아야할까 - 52세 독립운동가의 증명사진[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130887457.1.thumb.jpg)

![우주 인터넷, 그게 돈이 될까? 머스크는 다 계획이 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130883739.1.thumb.jpg)