[위기의 프로야구, 바꿔야 산다]<3> 대형스타 없는 KBO

“다시는 류현진(33·토론토), 김광현(32·세인트루이스) 같은 대선수들이 나오지 못할 수도 있다는 위기감이 있죠.”

한 중학교 야구부 A 감독은 깊은 한숨을 내쉬었다.

위기를 맞은 한국 프로야구에서 팬들이 느끼는 갈증 가운데 하나는 대형 스타의 부재다. 류현진, 김광현 등 1980년대 중반에 태어난 선수들 이후 리그 흥행을 주도하는 특급 스타들을 좀처럼 찾기 힘들기 때문이다. 한 40대 남성 야구팬은 “예전 선동열과 최동원이 붙었을 땐 난리가 났다. 타자 중에는 양준혁과 이종범의 라이벌 대결이 볼만했다. 그런데 지금 프로야구엔 팬들의 마음을 설레게 할 만한 라이벌 구도가 거의 없는 것 같다”고 했다.

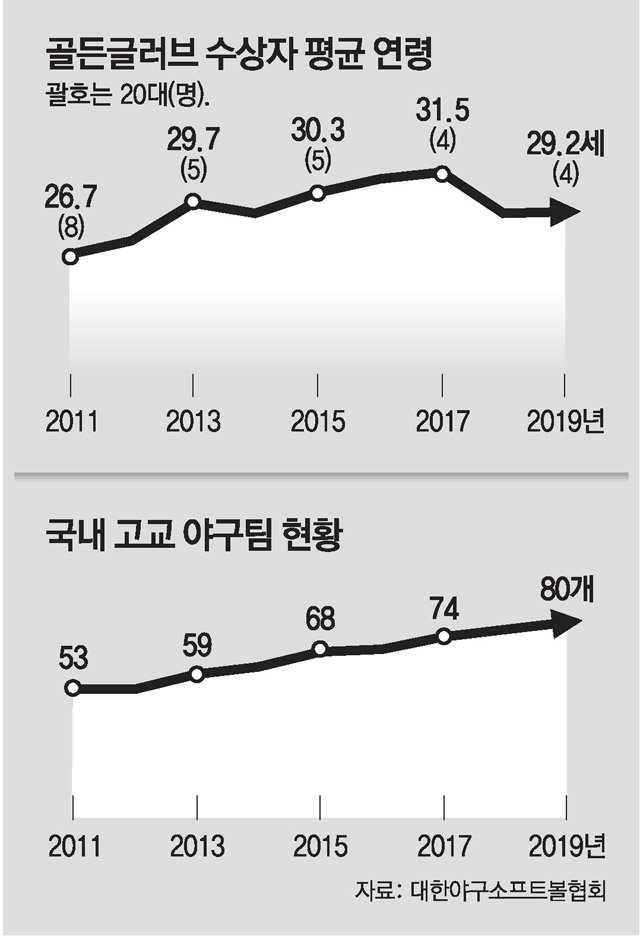

프로의 뿌리가 되는 아마야구는 양적으로 성장하고 있지만 스타 가뭄은 갈수록 심해지고 있다. 대한야구소프트볼협회에 따르면 국내 고교 야구팀은 지난해 80팀으로 2011년 53팀에서 50% 넘게 급증했다. 같은 기간 중학교 팀도 81개에서 107개로 늘었다. 허구연 MBC 해설위원은 “양적 팽창에 비례해 좋은 선수가 나오지 않는 건 문제다. 제도, 시스템에 대한 장기 개혁이 필요한 시점”이라고 말했다.

한 고등학교 야구부 B 감독은 “(수업이 끝나고) 워밍업을 하면 해가 져서 운동을 못 하는 곳도 많다. 야간 조명 시설 유무 등 환경에 따라 오히려 부익부빈익빈이 발생하고 있다”고 지적했다. 중학교 야구부 C 감독은 “엘리트 선수 생활을 선택한 이들에겐 현실적인 대안이 필요하다. 오히려 (학교 체육에 대한) 부모들의 신뢰는 낮아지고 있다”고 말했다. 주말리그를 시행하면서 오히려 쉴 시간은 없어지고, 학생들은 고액 사교육 시장으로 몰리고 있다는 지적도 나온다.

공격 지표 중심으로 선수를 평가하는 것에 대한 우려의 목소리도 있다. 허구연 위원은 “공격 중심으로 선수를 뽑다 보니 (수비 부담이 작은) 1루수, 외야 자원만 넘쳐나는 상황이다. 대형 내야수는 점점 더 보기 어려운 불균형이 심해지고 있다”고 말했다.

이승엽 KBO 홍보위원은 “지난해 프리미어12에서 봤듯 일본에는 시속 150km대 중반을 뿌리는 좋은 투수가 꾸준히 나오고 있다. 야수들의 수비도 견고했다. 어릴 때부터 기본기를 철저하게 가르친 덕분이다. 미래 한국 야구를 위해 우리도 빨리 준비해야 한다”고 말했다.

강홍구 windup@donga.com·조응형 기자

위기의 프로야구, 바꿔야 산다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

Tech&

구독

-

강인욱 세상만사의 기원

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/서영아]한 시대가 끝난다는 것](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130759268.1.thumb.jpg)

![[사설]현직 대통령 첫 체포영장, 당당치 못한 尹 대응이 자초했다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130759140.1.thumb.jpg)

댓글 0