풀 비린내가 바퀴살을 돌린다

바퀴살이 술을 튀긴다

자갈들이 한 궤씩 튀어 술통을 넘는다

술통을 넘어 풀밭에 떨어진다

시골길이 술을 마신다

비틀거린다

저 주막집까지 뛰는 술통들의 즐거움

주모가 나와 섰다

길이 치마 속으로 들어가 죽는다

필자의 ‘시골길 또는 술통’이란 시의 전문이다. 주막집이니 술막굴이니 하는 말들은 사라졌지만 여전히 향수 속에 남아 있다.

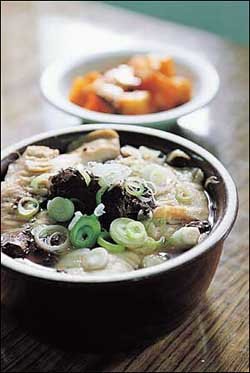

서울에서 해장국 골목이라면 청진동을 들 수 있겠고, 그중에서도 오랜 전통을 이어온 청진옥(대표 최창익·02-735-1690)을 들 수 있겠다. 청진옥으로 가는 골목길엔 술국(해장국)을 파는 집들을 비롯해 올갱이국, 닭갈비, 낙지볶음, 순대국, 추어탕, 수제비, 순두부, 아귀찜, 된장쌈밥집 등 우리 토속 음식들이 아직도 입맛을 당기고 있어 절로 비틀거려 보고 싶은 곳이기도 하다.

지금은 청진옥 홍진옥 청일옥 등이 입맛을 더해주고 있지만, 광복 전엔 열대여섯 군데의 해장국집이 번성했던 것으로 청진옥 지배인 김창현씨는 일곱 살 때 기억을 되살린다. 이곳 청진동 일대엔 땔나무를 파는 시장이 있었고, 장작더미나 솔가리짐이 몰렸기 때문에 장원을 비롯한 고급 요정과 청사초롱 불을 켜단 기생집들도 문전성시였다고 한다. 권번 출신들의 가무까지 곁들였다면 문사나 풍류객치고 이 거리를 사랑하지 않은 분이 과연 몇이나 있었을까. 휴식 공간이나 풍류 공간으로 이 거리를 누비고 간 문사들만 해도 술을 좋아해 호까지 달고 다녔던 수주 변영로, 횡보 염상섭, 무애 양주동 등 일세를 풍미한 분들은 말할 것도 없고, 광복 후 경교장에 칩거했던(1947년) 김구 선생도 청진옥의 단골손님이었다고 한다. 춘원 이광수와 육당 최남선, ‘승방비곡’을 쓴 최독견 등과, 종로 바닥을 깔고 살아온 김두한이 그의 아버지보다 술자리로는 이 거리에서 훨씬 선배격이라면 웃음마저 나온다.

술이 있어야 풍류가 나오고 여기에 예(禮)와 악(樂)이 장신구처럼 몸과 마음을 순화시켜 흥청망청이 아닌 절제미를 구현해 가는 것이 선비 문화다.

해장국이 ‘꼭지딴 술국’에서 나왔단 말도 있지만 청진옥은 그 시대나 이 시대나 해장국 원조집으로 통한다. 1937년에 문을 열었으니 65년의 역사를 가진 셈이다. 김창현씨는 산 증인으로 어릴 적부터 음식 나르는 일을 했고, 젊은 시절 한때 베트남에 있었던 일 말고는 해장국과 함께 울고 웃으며 지내왔다고 한다. 그는 “광복 전에는 해장국이라 부르지 않았어요. 술국이나 국밥으로 통했고, 그때는 술만 들면 공짜로 술국이 나왔어요. 광복되고 한국전쟁으로 어수선하던 무렵부터 갑자기 ‘해장국’으로 부르기 시작한 것 같아요”라고 덧붙인다.

과거 인근 무교동의 극장식 맥주홀과 나이트클럽에서 밤새워 놀던 이들이 새벽에 청진동으로 건너와 해장국을 시켜놓고 속을 풀었고, 또 광화문 일대의 신문사 기자들이 밤늦게 원고를 마감하고 스트레스를 풀던 곳 역시 청진동이었다.

시대가 아무리 변했어도 청진동 술국 맛은 여전하다. 쇠뼈를 푹 고는 구수한 국물 냄새가 가마솥을 벗어나 청진동 골목에 그 시절 향수를 더한다. 60여년을 지켜온 전통의 가마솥(?)을 보면 매국노도, 친일파도, 독립군도, 개털모자를 쓴 사람도, 철모 쓴 사람도, 4ㆍ19 이후 등산모도, 쭈그렁 모자도 드나들었을 이 골목이야말로 민족 수난에 따른 애환의 거리라 할 수 있을 것 같다. 요즘은 외국인들도 붐비는데 이중엔 자기 나라로 떠나는 마지막 발길을 이곳으로 돌리는 사람도 있고, 그 2세들도 있다니 민족감정이 얼룩진 거리라 해도 어울릴 성싶다.

내인생의음악 >

-

고양이 눈

구독

-

김창일의 갯마을 탐구

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[내인생의 음악]애절한 선율…브람스 현악 6중주 1번](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/09/10/6870444.1.jpg)