①십자가를 긋고 네 면에 점을 찍고 그 점들을 이어나가면 일곱 겹으로 이루어진 크레타 식(式) ‘고전적 미로’가 만들어진다.

크레타의 왕 미노스는 자신을 왕으로 만들어준 포세이돈 신에게 보답하기 위해 영험한 소 한 마리를 제물로 바칠 것을 약속한다. 하지만 약속은 지켜지지 않았다. 분노한 포세이돈은 미노스의 아내인 파시파에로 하여금 그 수소와 사랑에 빠지게 만든다. 둘 사이에서 인간의 몸에 소의 머리를 한 괴물이 태어났으니, 그가 바로 미노타우루스였다. 미노스 왕은 이 괴물을 가두어놓기 위해 다이달로스로 하여금 한번 들어가면 빠져나올 수 없는 미궁을 짓게 한다.

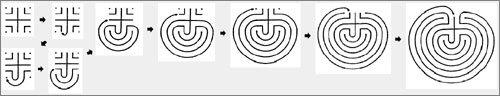

미로의 근원은 멀리 원시시대까지 거슬러 올라가지만 우리에게 익숙한 미로의 선구는 다이달로스가 지었다는 이 크레타의 미궁이다. 다이달로스는 어떤 방법으로 미로를 만들었을까? 간단하다. 십자가를 긋고 네 면에 점을 찍고 그 점들을 이어나가면, 일곱 겹으로 이루어진 크레타 식(式) ‘고전적 미로’가 만들어진다(그림①). 화산재에 덮인 폼페이에서 출토된 낙서(그림②) 역시 사각형으로 변형되었지만 여전히 일곱 겹으로 된 고전적 미로를 보여준다. 주위에 씌어진 글씨는 라틴어로 “미로. 여기에 미노타우루스가 산다”는 뜻이다.

● 고대 미로 vs 근대 미로

로마인들은 저택의 바닥에 복잡하게 얽힌 사각형 미로 모양의 모자이크를 깔아두곤 했다(그림③). 중세인들은 성당의 바닥을 복잡한 문양의 미로로 즐겨 장식하곤 했다. 이들은 로마인들과 달리 사각형보다는 동그란 형태를 선호했다. 하지만 로마의 미로든 중세의 미로든, 구조만 더 복잡해졌을 뿐, 원리상으로는 크레타의 미로와 크게 다르지 않다. 고전적 미로에는 선택의 여지가 없다. 그냥 길을 따라 계속 걸어가기만 하면 언젠가 중심에 도달했다가 다시 밖으로 나오게 된다. 입구와 출구가 같으니, 들어갔던 그 구멍으로 다시 나오게 되는 셈이다.

②폼페이에서 출토된 낙서형태의 미로도. |

‘근대적 미로’는 이와 다르다. 여기서는 매번 갈림길에서 길을 선택하도록 강요받는다. 길을 잘못 택해 막다른 골목에 닿기도 하고, 때로는 먼 길을 걸어서 기껏 제 자리로 돌아오기도 한다. 근대적 미로에는 입구와 출구가 따로 존재한다. 그림④는 16세기 이탈리아의 건축가 프란체스코 세갈라가 남긴 작품이다. 머리의 입구로 들어가 사타구니의 출구로 나오려면, 아마 여러 번 시행착오를 겪어야 할 게다. 우리가 어린 시절부터 신문이나 잡지에서 접한 미로 찾기는 모두 근대적 유형의 미로라고 할 수 있다.

③포르투갈에 있는 로마인 별장의 바닥을 장식한 모자이크 미로(3세기경). 사진제공 진중권 |

한때 유럽에서는 미로 모양의 정원을 짓는 것이 유행이었다. 중세에 시작된 이 전통은 특히 17세기에 크게 번성했다. 특히 영국에서는 ‘메이즈(maze)’라는 미로 정원이 원예술(園藝術)의 한 장르로 확고히 자리를 잡게 된다. 규모가 크지는 않지만 우리나라에서도 영국식 미로 정원을 볼 수 있다. 제주도의 어느 공원에 근대식 미로 정원을 꾸며놓았다고 한다. 손에 연필을 들고 종이 위에서 길을 찾는 것도 좋지만, 정원 안에서 발로 뛰며 길을 잃어 보는 것도 나쁘지 않겠다.

● 트로이의 원뜻은 ‘미로’

미로 구조의 성곽은 난공불락의 요새로 여겨졌다. 고대 중국인들은 도성의 방어를 위해 성곽에 미로 구조를 도입했다고 한다. 텔레비전에서 보니 우리나라 수원의 화성도 방어를 위해 성곽의 앞쪽에 부분적으로 미로 구조를 도입하고 있었다. 중세의 장인들은 구약성경에 등장하는 여리고 성이 난공불락임을 강조하려고 그것을 미로 형태의 성곽으로 묘사하곤 했다. 목마를 들여보내 겨우 함락시킬 수 있었던 ‘트로이’. 이 이름도 원래는 고유명사가 아니라 ‘미로’를 가리키는 보통명사였다고 한다.

④이탈리아 건축가 프란체스코 세갈라가 인체에 미로를 그려 넣은 ‘미로에 관한 책’(16세기). |

예로부터 미로는 다양한 것의 상징이었다. 괴물에게 미로는 ‘감옥’이요, 인간에게 미로는 ‘해방’이다. 산 자에게 미로는 죽음이요, 죽은 자에게 미로는 부활이다. 세인들에게 미로는 세상이요, 학자들에게 미로는 도서관이다. 고대의 미로는 영웅이 되는 통과의례요, 중세의 미로는 세상의 죄를 씻어내는 정화의식이었다. 한편, 근대의 미로는 이성의 빛으로 어둠 속에서 옳은 길을 찾아내는 합리적 과학정신의 상징이었다. 이렇게 미로가 가진 상징적 의미는 다양했다. 그 뿐인가?

미로는 예로부터 문학적 서사의 모델이었다. 독일의 작가 E T A 호프만은 일찍이 ‘미로 동화’를 쓴 적이 있고, 체코의 작가 프란츠 카프카도 종종 작품에 미로 구조를 도입했다. 아르헨티나의 작가 보르헤스는 미로를 주제로 여러 편의 단편을 썼고, 그 상상력은 움베르토의 에코로 하여금 ‘장미의 이름’에 나오는 도서관을 미로로 형상화하게 했다. 때로 미로는 음악적 영감의 원천이기도 했다. 독일의 작곡가 바흐는 음악에 미로의 구조를 도입해 ‘조그만 화성(和聲)의 미로’(1705년 경)라는 곡을 남겼다.

● 입구도 출구도 없는 탈근대적 미로

⑤오스트리아 화가 프리덴스라이히 훈더트바서의 미로를 이용한 추상화 ‘시골에서 우는 자들을 위한 잔디밭’(1975년). |

독일의 파울 클레를 비롯해 현대화가들이 종종 작품에 미로를 도입하는 데에는 그럴 만한 이유가 있다. 미로의 형태 자체에 어떤 조형적 아름다움이 있다. 가령 그림⑤를 보자. 오스트리아의 화가 프리덴스라이히 훈더트바서의 작품이다. ‘고전적 미로’의 문양을 그대로 차용해도 이렇게 멋진 추상회화가 된다. 다음 그림⑥을 보자. 미국의 낙서예술가 키스 해링의 작품이다. 어디서 많이 본 것 같지 않은가? 앞에서 살펴 본 프란체스코 세갈라의 미로와 너무나 닮았다. 해링의 미로는 ‘근대적 미로’의 문양을 하고 있다.

이 두 가지 미로 외에 또 다른 형태의 미로는 없을까? 아마도 ‘탈근대적 미로’라는 것을 상상해 볼 수 있을 것이다. 이 미로에는 입구도 없고, 출구도 없다. 따라서 입구와 출구를 잇는 유일한 해법이라는 것도 없다. 여기서 하나의 길은 다른 것들과 교차하고, 그 길들은 다시 또 다른 것들과 어지럽게 교차한다. 이렇게 사방으로 무한히 확산되는 미로. 식물뿌리처럼 얽혀있는 이 리좀(rhizome)형 미로에는 안도 없고, 밖도 없다.

⑥미국의 낙서예술가 키스 해링의 ‘톨레도’(1987년). 맨 왼쪽 인체형태의 그림은 세갈라의 인체미로도를 연상시킨다. |

그런 미로가 있을까? 놀랍게도 있다. 어디에? 바로 여기. 우리가 사는 이 세계 자체가 무한한 미로라고 한다. 이게 요즘 철학자들의 생각이다. 안도 없고 밖도 없고, 입구도 없고 출구도 없는 세계. 하지만 어느 소설가의 말대로, “빠져나갈 희망이 없는 이 미로 속에서 현명하게 길을 잃는 자, 구원의 길, 진리의 길을 발견하리니.”

평론가·중앙대 겸임교수

★진중권의 ‘놀이와 예술’ 13회는 ‘불꽃놀이’입니다.

진중권의 ‘놀이와 예술’ >

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

사설

구독

-

송평인 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[진중권의 ‘놀이와 예술’]불꽃놀이](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0